「ベルサイユのばら」どんな話でどこまで実話?史実と違いは?

『ベルサイユのばら』はフランス革命を舞台に、マリーアントワネットやオスカル、アンドレらが織りなす壮大なドラマです。

ベルサイユのばらはどんな話?どこまで実話?と気になる方へ、実在の人物とフィクションの違いや、実際のフランス革命との関係、あの有名な「パンがなければ…」発言の真偽、

さらに日本の農民一揆との比較、宝塚版や映画作品までをわかりやすく解説します。

「ベルサイユのばら」はどんな話?どこまで実話?だれがフィクションで誰が実在?

ベルサイユのばらは実話交えてつくってるからフランス革命etc、、当時の学生めっちゃ成績良かったらしい

— ROLA🦊 (@7tLrXsWn7VObJVY) March 7, 2025

いざ、私も漫画かこうぞ

石破おにぎり物語

『ベルサイユのばら』はフランス革命を背景にした歴史ロマンですが、登場人物すべてが実在していたわけではありません。

オスカルやアンドレは創作キャラですが、マリー・アントワネットやルイ16世は歴史に名を残す実在の人物です。

物語の大枠は史実をもとにしている一方で、人間関係やセリフはフィクション要素が強めなんです。実在と創作が巧みに混ざった構成が魅力とも言えるかもしれませんね。

ベルサイユのばら・あらすじを簡単に紹介

『ベルサイユのばら』は、フランス革命の直前から始まる華やかで激動の物語です。舞台は、18世紀のフランス・ベルサイユ宮殿。主人公は、男として育てられた女性軍人「オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ」と、フランス王妃「マリー・アントワネット」です。

この二人の人生が交差しながら、革命の嵐に巻き込まれていくという壮大なストーリーが展開されます。

オスカルは幼少期から軍人として鍛えられ、王妃付きの近衛隊長として活躍します。ですが、王宮の中で繰り広げられる陰謀や恋愛模様、そして次第に強まっていく民衆の怒りに、心を揺さぶられていきます。

マリー・アントワネットの贅沢な暮らしと庶民との間にある大きな格差、それに対する民衆の反発がだんだんと明るみに出てくるんですね。

そしてもう一人の重要人物、オスカルの幼なじみで従者の「アンドレ」もまた、彼女への想いを胸に秘めながら、革命の波に飲まれていく重要な役回りです。物語は彼らの関係や苦悩、葛藤を描きつつ、やがてバスティーユ襲撃へと進んでいきます。

つまり『ベルサイユのばら』は、華やかな王宮ロマンだけじゃなくて、革命という大きな社会変動と、そこで生きた人々のリアルな感情をしっかりと描いた作品なんです。

少女漫画の枠にとどまらないスケールの大きさが、多くの人を惹きつけてやまない理由のひとつだと思います。

どこまで実話?どこまでが史実?

『ベルサイユのばら』を読んだり観たりした人がまず気になるのが、「この話ってどこまで本当なの?」という点じゃないでしょうか。答えとしては、“史実をベースにしつつも、かなりの部分がフィクション”というバランスになっています。

たとえば、マリー・アントワネットやルイ16世が実在の人物であることは有名ですよね。物語の大きな流れ、つまりフランス革命が起きて、バスティーユ牢獄が襲撃されて、王政が倒れるという展開は、まさに歴史に刻まれた事実です。

なので、大枠の出来事はちゃんと史実に基づいています。

ただし、オスカルやアンドレのような登場人物は創作ですし、登場人物たちの恋愛模様やセリフ、日常のやりとりなどは完全にフィクションなんです。実際に王妃と女性軍人があれほど親しく交流していたかというと、証拠は見つかっていません。

また、作中で描かれる宮廷生活のきらびやかさやドロドロの人間関係なども、脚色がかなり入っている部分ですね。これは、読者がドラマとして楽しめるようにするための工夫といえます。

つまり『ベルサイユのばら』は、歴史に基づいた“架空のドラマ”なんです。「歴史ドラマ」として受け取るのがちょうど良い感じだと思いますね。

オスカルは実在した人物なのか?

『ベルサイユのばら』は、フランス革命の直前から始まる華やかで激動の物語です。

舞台は、18世紀のフランス・ベルサイユ宮殿。

主人公は、男として育てられた女性軍人「オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ」と、フランス王妃「マリー・アントワネット」です。この二人の人生が交差しながら、革命の嵐に巻き込まれていくという壮大なストーリーが展開されます。

オスカルは幼少期から軍人として鍛えられ、王妃付きの近衛隊長として活躍します。ですが、王宮の中で繰り広げられる陰謀や恋愛模様、そして次第に強まっていく民衆の怒りに、心を揺さぶられていきます。

マリー・アントワネットの贅沢な暮らしと庶民との間にある大きな格差、それに対する民衆の反発がだんだんと明るみに出てくるんですね。

そしてもう一人の重要人物、オスカルの幼なじみで従者の「アンドレ」もまた、彼女への想いを胸に秘めながら、革命の波に飲まれていく重要な役回りです。物語は彼らの関係や苦悩、葛藤を描きつつ、やがてバスティーユ襲撃へと進んでいきます。

つまり『ベルサイユのばら』は、華やかな王宮ロマンだけじゃなくて、革命という大きな社会変動と、そこで生きた人々のリアルな感情をしっかりと描いた作品なんです。

少女漫画の枠にとどまらないスケールの大きさが、多くの人を惹きつけてやまない理由のひとつだと思います。

アンドレは実在した人物なのか?

さて、オスカルの幼なじみであり忠実な従者のアンドレ・グランディエ。彼もまた、多くの読者の心を揺さぶる存在ですよね。ですが…残念ながら、彼も歴史上の人物ではありません。オスカルと同様、池田理代子さんが描き出したフィクションキャラクターです。

ただし、アンドレのように貴族に仕える平民の使用人は当時実際に多く存在していました。上流階級と平民の関係性、身分の違いによる恋愛の障壁などは、歴史的な背景を反映している部分も多いんです。

アンドレは物語の中で、貴族社会の矛盾を鋭く見つめていて、しだいに革命への思いを強めていきます。そして、オスカルへの思いを抱えながらも、自分の信念に従って戦いに身を投じていく姿がとても印象的です。

つまり、実在はしていないけれど「この時代に、こんな人がいてもおかしくなかった」と思えるような設定と描写なんですよね。オスカルとの不器用な恋模様も含めて、心に残る存在だと思います。

マリーアントワネットの実際

マリー・アントワネットと聞くと、つい「贅沢三昧なお姫さま」というイメージが浮かびますよね。フリフリのドレスに豪華な宮殿、そして「パンがなければ…」という名言。けれど、実際のマリー・アントワネットはそれだけでは語れない人物なんです。

まず、彼女はオーストリアからフランスに嫁いできた“政略結婚の道具”として若干14歳で王妃への道を歩き始めました。

当時のフランス宮廷は、慣習や上下関係がとにかく厳しくて、アントワネットにとっては窮屈すぎる世界だったんです。だからこそ、宮廷ルールにうんざりして、自由な社交生活を楽しもうとしたのでしょう。

ただ、その自由さが“浪費”や“奔放”という形で国民に映ってしまったのは事実です。とくにフランスが財政難だったこともあり、王妃が遊んでいるようにしか見えなかったわけですね。

しかも、悪質なゴシップ記事や風刺画で「浪費家王妃」としてのイメージが膨らみ、国民からの怒りを買うことに。

でも実は、慈善活動もしていたり、子どもを大事にする母親だったという一面もあったりと、優しい部分もちゃんと持ち合わせていたんです。すべてを“浪費キャラ”として片付けてしまうのは、ちょっともったいない気がしますね。

最後は革命によって処刑されてしまいましたが、マリー・アントワネットは時代と立場に翻弄された、ちょっと悲しい女性だったのかもしれませんね。

ルイ16世の実際

『ベルサイユのばら』を読んだり観たりした人がまず気になるのが、「この話ってどこまで本当なの?」という点じゃないでしょうか。答えとしては、“史実をベースにしつつも、かなりの部分がフィクション”というバランスになっています。

たとえば、マリー・アントワネットやルイ16世が実在の人物であることは有名ですよね。

物語の大きな流れ、つまりフランス革命が起きて、バスティーユ牢獄が襲撃されて、王政が倒れるという展開は、まさに歴史に刻まれた事実です。なので、大枠の出来事はちゃんと史実に基づいています。

ただし、オスカルやアンドレのような登場人物は創作ですし、登場人物たちの恋愛模様やセリフ、日常のやりとりなどは完全にフィクションなんです。実際に王妃と女性軍人があれほど親しく交流していたかというと、証拠は見つかっていません。

また、作中で描かれる宮廷生活のきらびやかさやドロドロの人間関係なども、脚色がかなり入っている部分ですね。これは、読者がドラマとして楽しめるようにするための工夫といえます。

つまり『ベルサイユのばら』は、歴史に基づいた“架空のドラマ”なんです。「歴史ドラマ」として受け取るのがちょうど良い感じだと思いますね。

「ベルサイユのばら」はどんな話?どこまで実話か?実際と照らし考察

ベルサイユのばら読了。

— レモニー (@sachi_7pot) July 11, 2024

煌びやかな絵と実話を元にした重厚なストーリーであっという間に読み終えてしまった。

オスカル様の美しくて激しい生き様に胸を打たれた。

紛れもなく名作だった。

フ、ランス、、ばんざ、い、!

『ベルサイユのばら』は、フランス革命という実際の歴史をベースに描かれたドラマティックな物語です。

王政崩壊の流れや革命の勃発などは史実通りですが、オスカルのようなキャラクターは完全に創作なんですよね。

フィクションを通して歴史を感じるというユニークな構造が、多くの読者の心をつかんでいます。だからこそ「どこまで実話?」と気になるのも納得ですね。

「パンがなければ…」発言は本当?

「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない?」というセリフ、めちゃくちゃ有名ですよね。マリー・アントワネットが民衆の貧困をまったく理解していない象徴的な発言として知られています。

でも、実はこれ、彼女が本当に言ったかどうかはかなり怪しいんです。

このセリフ、最初に出てきたのはジャン=ジャック・ルソーの著作の中で、アントワネットがまだフランスに来る前の話なんです。

つまり、彼女が言ったとされる前からすでに使われていたんですね。おそらく“王妃=贅沢で鈍感”というイメージにピッタリだったために、いつのまにかアントワネットの言葉として定着してしまったのでしょう。

当時の王室には確かに贅沢な生活もありましたが、アントワネットが完全に民衆を無視していたわけではないという資料も残っています。実際には慈善活動もしていたという報告もあるんですよ。

だからこのセリフは、後世のイメージ操作や風刺の中で生まれた「虚構」と考えられます。「あの発言=王妃の本心」と思い込むのは、ちょっともったいないかもしれませんね。

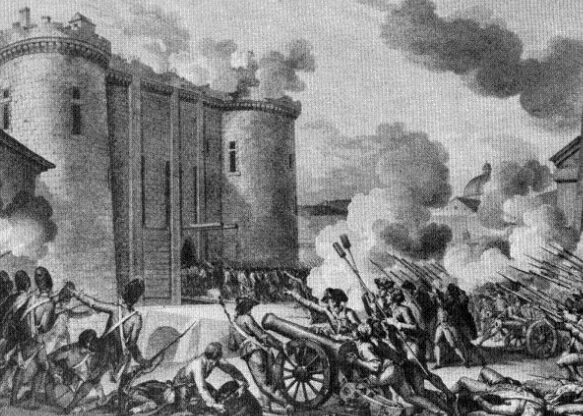

実際のフランス革命とは?

フランス革命って、一言でいえば「王様と貴族が支配していた時代を、庶民がぶち壊した」歴史的な出来事です。始まったのは1789年、きっかけは国の財政が破綻寸前で、民衆の生活が困窮していたことでした。

でも、それだけじゃないんです。長年にわたる貴族や聖職者の特権、国王の権力が強すぎること、さらに「人間はみんな平等じゃないの?」という啓蒙思想の広がりも大きく影響していました。

革命の幕開けとなったのが、あの有名な「バスティーユ牢獄襲撃」です。この事件をきっかけに、各地で民衆の反乱が広がり、やがて王政は廃止されて共和国が成立します。ルイ16世やマリー・アントワネットが処刑されたのもこの流れの中にあります。

とはいえ、革命が進むにつれて内部でも対立が激化し、恐怖政治や粛清、さらにはナポレオンの台頭へとつながっていきます。つまり、フランス革命は“自由と平等”を求めた美しい物語というよりは、混乱と犠牲をともなった激動の時代だったんですね。

それでも、ここから近代国家としてのフランスがスタートしたのは間違いありません。大きな変化は、いつだってカオスから生まれるのかもしれませんね。

日本の農民一揆と似てる?共通点は?

「フランス革命と日本の農民一揆、なにか似てる?」って聞くと、ちょっと意外に思うかもしれません。

でも実は、根っこの部分には似た空気が流れているんです。

どちらも共通しているのは、「生活が苦しくてガマンの限界!」という民衆の怒りが爆発したこと。

フランス革命では、貴族や王政に対して「ふざけるなー!」と民衆が立ち上がりました。一方、日本の農民一揆も、年貢の取り立てが厳しすぎたり、飢饉や物価高騰で暮らせなくなった農民たちが「これ以上ムリ!」と声をあげたんです。

また、どちらも下からの突き上げが社会を大きく動かしたという点でも似ています。もちろん、日本の農民一揆は制度そのものを壊すほどの革命には至りませんでしたが、それでも支配者にとっては無視できない大きな脅威だったのは確かです。

それに、当時のフランスも日本も、「上の人たちだけがラクをしていた」という構図が共通していたんですよね。だからこそ、庶民が「自分たちも人間だ!」と声をあげた背景には、ある種の“尊厳を取り戻す闘い”があったのだと思います。

時代も国も違うけれど、庶民の怒りってどこか通じ合っているんですね。ちょっと考えさせられますね。

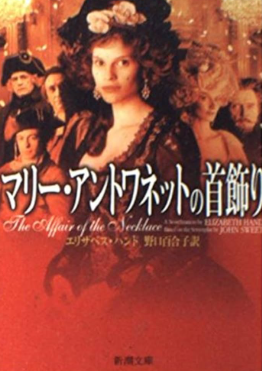

マリーアントワネット関連の映画紹介

マリー・アントワネットをテーマにした映画は、時代を問わずたくさん作られています。なかでも話題になったのが、2006年のソフィア・コッポラ監督による『マリー・アントワネット』。

主演はキルスティン・ダンストで、ロックミュージックが流れるポップでオシャレな世界観が話題になりました。歴史というよりは、彼女の“少女から女性への成長物語”にフォーカスした感じで、ビジュアル重視な方におすすめです。

他にも、アントワネットの苦悩にフォーカスした『マリー・アントワネットの首飾り』という映画もあります。

こちらは実際に起こった「首飾り事件」を軸に描かれていて、サスペンス調のストーリーが魅力です。ちょっと大人向けな作品ですね。

また、古くからのファンには、1938年のアメリカ映画『マリー・アントワネット』も根強い人気があります。クラシカルで重厚な作りになっていて、王妃の気品や時代背景をしっかり描いてくれる一本です。

こうして見ると、どの作品もマリー・アントワネットの「悲劇性」と「美しさ」をうまく表現しているのが特徴ですね。その時代や監督の視点によって、まったく違うアントワネット像が見えてくるのも面白いところだと思います。

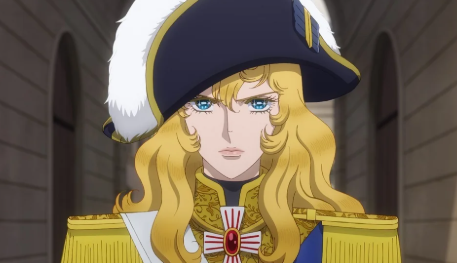

ベルサイユのばらといったら「宝塚」

宝塚といえば、もう“ベルばら”抜きには語れない!というくらいの名作ですよね。実際、『ベルサイユのばら』は1974年に宝塚歌劇団で初演されてから、何度も再演されてきた伝説的な舞台です。

とにかく豪華でドラマチック、そしてド派手。これぞ宝塚!という魅力がぎゅっと詰まっています。

まず注目なのが、男役トップスターが演じるオスカルの存在感。凛々しくてカッコよくて、観客の視線を独り占めしちゃうんですよね。そしてアンドレとの切ない恋模様も、観るたびに涙腺にグッときます。

演出もかなり独特で、リアルな歴史再現というよりは、華やかで幻想的な世界観を大切にしています。なので衣装も豪華絢爛、セリフも時に詩的で、舞台全体がまるで夢のような空間になっているんです。

オペラのような音楽演出や、ラストのフィナーレでの“羽根ドーン!”のシーンなど、初めて見る人でもその迫力に圧倒されるはず。

また、再演ごとにオスカルとアンドレ、フェルゼンとアントワネットの関係にフォーカスするなど、視点を変えた演出もされていて、何度見ても飽きさせない工夫もバッチリです。

「これが宝塚の“ベルばら”か!」と思わずうなるような華麗な演出に、ついついハマってしまう人も多いと思いますね。

宝塚おさんぽ②

— くまこ🐻🔰完走祈願24653日目 (@kumakokangeki) May 12, 2025

ベルサイユのばら

オスカルとアンドレ像

ベルばらからインスパイアされて本当に「ベルサイユのばら」って品種の薔薇があるですね😳

とっても綺麗に咲いてました🌹 pic.twitter.com/ugKdWhpyKN

「ベルサイユのばら」どんな話でどこまで実話?史実と違いは?まとめ

以下、今回のまとめとなります!

- 『ベルサイユのばら』はフランス革命を舞台にした歴史ロマンである

- 主人公オスカルは男装の麗人でフィクションの登場人物である

- アンドレはオスカルの幼なじみであり、こちらも創作キャラである

- マリー・アントワネットやルイ16世は歴史上の実在人物である

- 「パンがなければ…」という有名な発言はアントワネットの言葉ではないとされる

- フランス革命は民衆の怒りによって王政が倒れた歴史的事件である

- 日本の農民一揆とフランス革命は庶民の反乱という点で共通点がある

- マリー・アントワネットは浪費家として批判されたが慈善活動も行っていた

- マリー・アントワネットを描いた映画は時代ごとに多彩な演出がある

- 宝塚版『ベルばら』は華やかな演出で人気を博してきた伝説的舞台である

『ベルサイユのばら』は、フランス革命という激動の時代を背景に、マリー・アントワネットやルイ16世など実在の人物と、オスカルやアンドレといったフィクションキャラクターが織りなす壮大な歴史ロマンです。

物語の大枠は史実に基づいていますが、人物同士の関係性やセリフ、日常の描写には創作要素が多く含まれています。

「パンがなければ…」の発言の真偽、日本の農民一揆との共通点、さらに宝塚版や映画など、多方面から楽しめるのも魅力です。

フィクションと史実がうまく融合した本作は、単なる少女漫画の枠を超えた奥深さを持つ作品だと思います。