覇穹・封神演義のアニメがひどい理由と初代アニメ再評価の声

『覇穹 封神演義』が「アニメ ひどい」と言われる背景には、初代アニメ『仙界伝 封神演義』との違いや、キャラクター描写の変化が大きく関わっています。

太公望や王天君、妲己、女媧といった主な登場人物の描き方や伏羲・申公豹の強さにも注目が集まります。

本記事では封神演義のあらすじを振り返りつつ、続編情報や作品比較まで丁寧に解説します。

覇穹・封神演義のアニメがひどい理由を徹底解説

覇穹 封神演義は認めないから!

— きらひよ (@kirahiyo316) July 2, 2024

仙界伝 封神演義の妲己こそ至高 https://t.co/ODuFPgZMVo pic.twitter.com/FhZpSW90Qr

『覇穹 封神演義』が「ひどい」と言われる理由には、テンポの速さや作画の不安定さ、キャラクター描写の浅さなど、さまざまな要因があります。

本セクションでは、それらの要素が視聴者にどう受け取られたのかを一つずつ紐解きながら紹介します。

原作ファンとアニメ視聴者、それぞれの立場から見える“違和感”に焦点を当てて解説していきますね。

封神演義のアニメがひどいと言われる理由

『覇穹・封神演義』が「ひどい」と酷評される理由には、いくつかの決定的な要素が存在します。まず最もよく指摘されるのが、原作漫画の膨大なストーリーを全23話で無理やり詰め込んでしまった構成の問題です。

本来なら丁寧に描くべきドラマ部分が省略され、キャラの心情や物語の積み重ねがなく唐突に話が進んでしまうため、初見の視聴者はもちろん、原作ファンからも「置いてけぼり感」があると感じられてしまいました。

さらに作画の不安定さも指摘されがちです。場面によってキャラの顔や動きのクオリティにばらつきがあり、作品世界への没入感を削ぐ一因となってしまいました。

また、一部の戦闘シーンでは動きが少なく、BGMや演出の盛り上がりも乏しいため、せっかくの名場面が映像で魅力を発揮しきれていない印象です。

そして、何よりの問題は「キャラクターの解釈のズレ」です。

太公望や妲己など、原作では多層的で魅力的だったキャラクターたちが、アニメ版ではテンプレ的に薄くなってしまっているという声もありますね。

このように、多くの期待を集めた作品だっただけに、その落差から「ひどい」と言われてしまうのも無理はないかもしれません。

覇穹・封神演義と仙界伝の比較

『覇穹 封神演義』と1999年放送の『仙界伝 封神演義』は、どちらも同じ藤崎竜版の原作をもとにしたアニメですが、その内容と評価は大きく異なっています。

まず『仙界伝』は、放送当時こそ原作が未完だった影響でオリジナル展開が多く、ファンからは「途中で話を変えた」「改変しすぎ」といった声も少なくありませんでした。

しかし、今になって改めて見ると、その構成力やキャラの描写に対して「丁寧だった」と再評価される場面が増えているんです。

一方で『覇穹』は、原作の完結後に改めてアニメ化されたことで、「今度こそ完全な映像化を」と期待されていたにもかかわらず、むしろ駆け足すぎる展開や演出不足が批判の的になってしまいました。

物語の深みやキャラの心理描写が薄くなったことで、「原作を読んでいないとわからない」「感情移入できない」と感じる人が多かったようです。

このように比較してみると、『仙界伝』は不完全なりに“愛”が感じられ、『覇穹』は“忠実”さを目指したがゆえに“雑”に映ってしまったという印象を持たれているのではないでしょうか。

どちらも一長一短はありますが、原作のファンとしてはやはり、じっくりと腰を据えて描いてほしかった…そう思う人が多いのかもしれませんね。

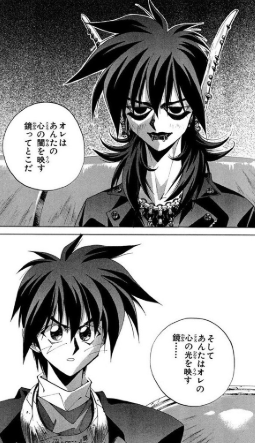

太公望と王天君の描写の変化

原作『封神演義』において太公望と王天君は、それぞれ“知略”と“混沌”を象徴するキャラクターとして描かれています。その関係性と描写は、アニメ化によって大きな違いを見せました。

『仙界伝』では、王天君はどちらかといえば不気味な存在感とユーモアのバランスを保った“トリックスター”的キャラとして描かれ、太公望との対比が効果的に機能していました。

特にセリフ回しや声の演技によって、王天君の“奇妙な怖さ”が引き立っていたのが印象的です。

一方『覇穹』では、その王天君の個性がやや薄くなってしまったという声があります。

見た目のインパクトこそあるものの、内面の葛藤や存在意義があまり深掘りされず、ただの“変な敵キャラ”として処理されてしまっている印象が否めません。

太公望との頭脳戦もほとんどなく、原作の緊張感あるやり取りが再現されなかったことに不満を抱くファンも少なくないようです。

太公望に関しても同様に、『覇穹』では策士としての描写が減り、感情表現が希薄になってしまいました。彼の“冷静さの裏にある優しさ”や“覚悟”が見えにくくなっているため、ただの棒読みキャラに見えてしまった人もいたかもしれません。

キャラクターの深さが作品全体の魅力を支える柱であっただけに、ここでの描写の違いは非常に大きいと思います。

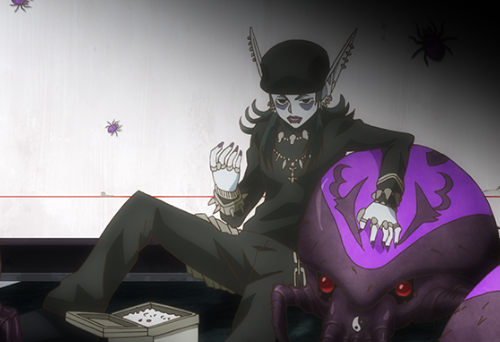

妲己と女媧の描写の違い

妲己と女媧という二人のキャラクターは、封神演義の中で“美しさ”と“破壊”を象徴する存在です。どちらも非常にインパクトの強いキャラでありながら、その描写はアニメ版によって大きく異なっています。

特に『覇穹 封神演義』では、妲己の妖艶さや狂気的な魅力がやや控えめにされており、「ただの悪役」として消化されてしまったような印象を受けた人も多いのではないでしょうか。

原作では、妲己は“悪”の象徴でありながらも、どこか憎めない可愛らしさと狂気が同居していて、読者に強烈な印象を与える存在でした。

その上で彼女の正体が「妖狐の憑依体」であることがわかると、その妖しさにさらに深みが増していくんですよね。しかし、覇穹ではその経緯や描写がかなり端折られてしまい、印象が薄くなってしまったのが残念でした。

一方の女媧は、藤崎版では神そのものとして描かれ、感情を持たないがゆえに人類に絶望し、世界のリセットを目論む存在です。

これは原作の終盤にかけての非常に重要なテーマでもあるのですが、アニメではその描写が説明不足気味で、「結局なにがしたかったの?」という感想を持つ視聴者もいたかもしれません。

このように、妲己と女媧という“物語の核”を担う二人の描写が曖昧になってしまったことで、作品全体の深みが削がれてしまったのは非常にもったいないですね。

キャラクターをどう描くかで、作品の印象がここまで変わるのか…と痛感させられる部分だと思います。

封神演義のアニメ初代の「あった」魅力

1999年に放送された『仙界伝 封神演義』は、今でこそ「古いアニメ」と思われがちかもしれませんが、独自の魅力がしっかり詰まった作品でした。まず特筆すべきなのは、キャラクター描写の丁寧さです。

原作が連載中というハンデを抱えながらも、太公望をはじめとする登場人物たちの心情や背景を、アニメ独自の演出で細かく描いていた点は高く評価されています。

また、作画や演出は当時の技術においては十分なクオリティで、アクションシーンではそれなりの迫力を感じられる仕上がりになっていました。OP・EDの楽曲も秀逸で、特にOP「WILL」(歌:米倉千尋)は今でも“神曲”と呼ばれることが多いですね。

楽曲とストーリーの一体感が見事で、アニメ全体の雰囲気をグッと引き締めてくれていました。

そして、もう一つのポイントは、オリジナル展開の意外な完成度です。原作とは異なる結末を迎えるにもかかわらず、「アニメとしてはこれはこれでアリ」と感じる視聴者も少なくありません。

脚本・演出陣が試行錯誤しながら作り上げた“別の封神演義”として、むしろ原作ファン以外にも楽しめるような作りになっていたと思います。

今見ると、当時の粗さや制限も目立つ部分はありますが、それを補って余りある愛情が注がれていた初代アニメ。再評価の声が上がるのも納得できる作品ですね。

覇穹・封神演義のアニメがひどいが故の前作「仙界伝封神演義」の再評価

#お前らがもう忘れた番組

— しおり0930 (@3u5JAMxhsyoGW5) February 8, 2025

仙界伝封神演義

アニオリだけど原作知識なければ楽しめるし主題歌は名曲

太公望、申公豹、普賢真人はこっちの方が声あっている

今年は原作完結25周年だから原作準拠のアニメ作ってほしい

覇穹?知らない子ですね…… pic.twitter.com/2X2F0GUOIk

『覇穹』の評価が振るわなかったことにより、逆に注目が集まるようになったのが、1999年放送の『仙界伝 封神演義』です。

当時は賛否もありましたが、今あらためて見返すと丁寧な描写やキャラの掘り下げに好意的な声が増えています。ここでは両アニメの比較を通じて、前作がなぜ再評価されつつあるのか、その理由を探っていきます。

封神演義の続編はあるのか?

『封神演義』に続編があるのか気になる人は多いはず。結論から言えば、「明確な続編アニメ」は今のところ存在していません。ただし、関連作品やスピンオフ的な扱いのゲームなどが存在し、それらが“続編っぽい立ち位置”になっているのが実情です。

※漫画の続編はあります。

たとえば、ワンダースワンカラーで発売された『仙界伝弍』では、太公望たちの物語の後日談が描かれています。主人公は成長した黄天祥で、新たな妲己の暗躍に立ち向かう…という展開になっており、実質的に“その後の世界”が描かれているんですね。

しかもこのゲーム、原作では語られなかったキャラの成長や、太公望の理想がどうなったのかなどが垣間見える構成になっていて、ファンにとっては非常に貴重な一作となっています。

一方で、アニメの続編が完全新作で制作される気配は今のところ薄いです。『覇穹 封神演義』の評価が芳しくなかったこともあり、アニメ業界としては続編を作るリスクが高くなっているのかもしれません。

ただ、近年は過去作のリメイクや新作アニメ化がブームなので、今後の展開次第では再び“封神プロジェクト”が動き出す可能性もゼロではないですね。

続編という言葉の意味を広げてみると、ゲームや書籍などでの後日談的な表現はすでに存在しています。そう考えると、「続きが知りたい!」というファンの思いは、形を変えて叶えられている部分もあるのかもしれませんね。

伏羲の強さと作品内の立ち位置

伏羲(ふっき)という名前を聞いて、「あれ?そんなに出てきたっけ?」と思う人もいるかもしれません。実際、作中で目立った登場があるわけではないのですが、その存在感はじわじわと効いてくる“影のキーパーソン”なんです。

伏羲は中国神話において“人類の始祖”的な位置づけにあり、封神演義の世界でも“かつての神”として語られます。

つまり、女媧と対になるような超越的存在であり、神と人間の“間の視点”を持つ存在と捉えられているわけですね。彼が信じた人間の可能性こそが、伏羲=太公望×王天君たちが戦う意味でもあるわけです。

戦闘力という意味では、直接バトルを繰り広げるようなキャラではありませんが、“概念としての強さ”はとんでもないレベルです。世界観の根幹をなす思想や価値観に影響を与えているため、言ってしまえば「思想のラスボス的ポジション」とも言えるのかもしれません。

また、伏羲は女媧と深くつながっていることから、「なぜ彼女は人類を滅ぼそうとしたのか?」という問いにもヒントを与えるキャラです。

作品を深く読み込むと、伏羲が女媧と異なる“希望の視点”を持っていたからこそ、太公望たちの行動が正義になっていく構造が見えてくると思います。

そういう意味で、伏羲の強さは「戦う力」ではなく「物語を導く力」にあるんですね。出番は少ないけれど、太公望の真の姿としての存在はとても大きいキャラだと思います。

申公豹の強さと人気の秘密

申公豹(しんこうひょう)と聞いて「ネコ目でツンツンしてる人ね」と思ったあなた、なかなか鋭いです。

彼は『封神演義』の中でも一風変わったポジションにいるキャラクターで、“敵でも味方でもない、だけど超強い”という、まさに“孤高の天才”枠です。

彼の強さは、まず宝貝の扱いに表れています。申公豹が使う「雷公鞭」は全体瞬間攻撃を可能にするもので、見た目にもカッコよく、スピード感あるバトルを演出してくれます。

また、攻撃力だけでなく、戦術眼にも優れており、相手の心理をつくような戦い方が得意なのも魅力です。太公望との戦いでも、一筋縄ではいかない知略合戦が展開されるのは見応えがありましたね。

人気の秘密は、単に強いだけでなく「己の美学を貫くキャラ」であること。どこか冷めていて、常に距離を置きながら世界を見ている彼ですが、その裏には「誰よりもこの世界のことを理解している」という説得力があります。

皮肉屋に見えて、本当はまっすぐな信念を持っている…そんな“ギャップ”も彼の魅力を引き立てています。

さらにビジュアルや声優の演技もファン人気を高めたポイントです。クールで切れ味のある台詞回しが、申公豹の“知的クール”なイメージにピッタリ合っていて、登場するだけで画面の空気が変わる存在感がありました。

だからこそ、申公豹は“脇役なのに印象が強い”という稀有なキャラになったのだと思います。どんな場面でも、彼が出てくると話が一段と面白くなるような気がしますね。

封神演義のあらすじをおさらい

『封神演義(ほうしんえんぎ)』のストーリーをざっくりまとめると、「暴君に支配された世の中を、知恵と仲間の力で変えていく」という超王道の“バトル&策略ファンタジー”です。

舞台は古代中国をベースにした架空の世界。悪政を続ける殷(いん)の王・紂王(ちゅうおう)と、その側近である妖艶な美女・妲己(だっき)のせいで、国がどんどん荒れていきます。

そんな中で現れるのが、のんびり屋に見えて超キレ者な主人公・太公望(たいこうぼう)。彼は「封神計画」という壮大なミッションを託され、人間界に降り立ちます。

この計画は、世の中を混乱に陥れている“悪いやつら”を「封神榜(ほうしんぼう)」というリストに登録して、神として封じ込めていくという、いわば“強制リタイア作戦”です。

このストーリーの面白いところは、ただの正義vs悪ではない点にあります。太公望の戦いは、敵と戦うだけでなく、「誰を封神すべきか?」「本当に悪なのか?」といった心理的・哲学的なテーマにも迫っていくのです。

しかも、仲間になるキャラも超個性的で、時にはぶつかり合いながらも、共に成長していく姿にグッとくる展開も満載です。

物語が進むにつれ、単なる“国の危機”からスケールがどんどん広がり、ついには“神と人間の存亡”という壮大なテーマに突入します。

ここまで盛りだくさんでいて、笑いも涙もあるのが『封神演義』のすごいところなんですよね。改めてあらすじをおさらいすると、やっぱり熱い物語だと思います。

封神演義の主な登場人物紹介

『封神演義』の魅力は何といっても“キャラの濃さ”です。設定も性格もクセだらけの登場人物たちが、派手にぶつかり合いながらも、どこか人間味のあるやりとりを繰り広げるところが、読者を惹きつけて離しません。

ここでは特に重要な主なキャラをピックアップしてご紹介します。

まず主人公の太公望(たいこうぼう)。見た目は飄々としていて力もなさそうですが、その実はキレッキレの頭脳派。

宝貝(パオペイ)という不思議な武器を使いこなし、戦わずして勝つタイプの“策士ヒーロー”です。ただし、時には冷酷な判断をする場面もあり、そのギャップがまた魅力ですね。

そして忘れちゃいけないのが妲己(だっき)。絶世の美女で紂王を手のひらで転がす妖怪的存在。ただの悪役に見えて、どこか悲しげで複雑な背景を持っているあたり、ミステリアスな魅力があります。まさに“悪女にして主役級”。

他にも、イケメン天才・楊戩(ようぜん)や、暴れん坊天才児・哪吒(なたく)など、個性豊かなキャラが次々に登場します。

さらには、自分の存在意義に悩むクレイジーキャラ・王天君(おうてんくん)まで…。味方も敵も、誰一人として“ただの背景キャラ”がいないというのが、本作のすごいところです。

しかも、みんな見た目に反して深い過去や信念を抱えていて、それが戦いの中で浮き彫りになっていくのが熱いんですよね。

それぞれが「自分の正義」を抱えて動いているからこそ、ただのバトル漫画では終わらない深みがあると思います。登場人物を知れば知るほど、この作品の世界観にハマってしまう気がしますね。

覇穹 封神演義 アニメ ひどい理由と初代アニメ再評価の声:まとめ

以下、今回のまとめとなります。

- 『覇穹 封神演義』は原作を全23話に詰め込んだため展開が早すぎた

- 作画のばらつきや演出の弱さが没入感を妨げた

- キャラクター描写が浅く、感情移入しづらかった

- 太公望や妲己の魅力が薄れてしまったと感じる声が多い

- 『仙界伝 封神演義』は構成や描写が丁寧だったと再評価されている

- 王天君の存在感や描写が覇穹では弱まった印象がある

- 妲己や女媧の描写が説明不足で深みを欠いていた

- 1999年版はオリジナル展開ながらキャラ描写に愛があった

- 覇穹の失敗が初代アニメの再評価を呼び起こしている

- 続編アニメは存在しないが、ゲームで後日談が描かれている

『覇穹 封神演義』が「アニメ ひどい」と言われる理由は、ストーリー展開の速さや作画の不安定さ、キャラクター描写の浅さに集約されます。

原作の魅力を伝えきれず、登場人物の個性や関係性が薄く描かれたことで多くのファンが失望しました。

一方で1999年放送の『仙界伝 封神演義』は、未完原作をもとにしながらも丁寧な構成と演出が評価され、近年では再評価の動きも見られます。

太公望・王天君・妲己・女媧などの描写の違いや、伏羲・申公豹といったキャラの立ち位置も本作の魅力と課題を浮き彫りにしており、続編やスピンオフの動向も含めて注目が集まっている作品です。