かくかくしかじかの日高先生の死の真相と実在モデルの正体とは?

『かくかくしかじか』は、東村アキコによる自伝的漫画であり、そのあらすじは“恩師との日々”を軸に展開されます。

物語に登場する日高先生は、実在した画家・日岡兼三をモデルにしており、その死因や奥さんの存在が作中で描かれない点に注目が集まっています。

元ネタが実話であることから、「嘘では?」という声や映画化に伴う批判も話題になりました。

本記事では、映画「かくかくしかじか」は誰の実話なのかを含め、無料で読める媒体もあわせてご紹介します。

かくかくしかじかの日高先生・死の事実と実在の人物

論文を書く人も、いつも心に日高先生を。

— OKAMOTO (@Tomochika_wsd) April 10, 2024

(『かくかくしかじか』より) pic.twitter.com/77hn1Ca272

『かくかくしかじか』に登場する日高先生は、漫画の中だけの存在ではありません。

モデルとなったのは、宮崎で絵画教室を開いていた実在の人物・日岡兼三(ひおかけんぞう)さんです。

作品ではその死因が明かされておらず、多くの読者が真相を知りたがっています。

この章では、先生の実在性や死の描かれ方に焦点を当てて解説していきます。

日高先生=日岡兼三 実在した人物

「かくかくしかじか」に登場する日高健三先生は、ただのフィクションキャラではありません。実はこの人物、実在した画家・日岡兼三(ひおかけんぞう)さんがモデルとなっているんです。

そう聞くと、あの怒鳴り声と竹刀が頭に浮かんできて、「うそでしょ!?あの人、実在してたの!?」と驚く方も多いかもしれません。

でも、本当にいたんです。

日岡兼三さんは、宮崎県で長年にわたり絵画教室を開いていた画家で、陶芸や俳句の世界でも活躍されていました。

もともと美大には進学しておらず、29歳から画家の道を志し、ある有名画家の弟子となって修業を積みました。

この年齢からプロの芸術家を目指すというのは、相当な覚悟と努力がないとできませんよね。そんな人が開いた絵画教室だからこそ、厳しいけれど本物の指導があったんだと思います。

そして何より驚くのが、月謝です。なんと月5000円という破格の金額で、現役生も浪人生も、美大合格までみっちりと指導したといいます。

東京や大阪の予備校なら何十万円とかかる美術指導が、宮崎ではこの価格で受けられる……その裏には、「金がない子でも、ちゃんと夢を追えるようにしてあげたい」という日岡先生の人情があったからこそなんですよね。

作品の中で描かれる「理不尽」「暴力的」ともとれる指導スタイルは、今の時代から見ると厳しすぎるように映るかもしれません。ただし、その背景には、「どんな才能も、手を動かさなければ形にならない」という、芸術に対する信念がありました。

東村アキコ先生にとって、日岡先生はまさに“人生を変えてくれた恩人”だったからこそ、あそこまで赤裸々に、時には笑いに包みながらも敬意をこめて描かれたのでしょう。

フィクションでは描けないリアルな人間臭さが、読者の胸に深く刺さる理由のひとつだと思います。

だからこそ、「あの先生、本当にいたんだよ」と知ったとき、読者はちょっとだけ誇らしい気持ちになるのかもしれませんね。

かくかくしかじかの日高先生の死因は?

「かくかくしかじか」の後半、物語は静かに、でも確実に日高先生との別れへと向かっていきます。そして最終巻では、先生の訃報が明子のもとに届きます。

でも、ここで多くの読者が気になるのが、「日高先生って何で亡くなったの?」という“死因”に関する情報ですよね。

実は、作品の中では日高先生の死因は明確に描かれていません。体調不良を匂わせる描写や、長らく連絡が取れなかったことなどは出てきますが、具体的な病名や状況については一切触れられていないのです。

これは、おそらく東村アキコ先生の強い意図によるものだと思います。

「かくかくしかじか」は単なる“ノンフィクション”ではなく、自身の後悔や感謝を詰め込んだ「懺悔のモノローグ」として描かれています。

つまり、誰かの死を詳細に説明することよりも、その人の生き様や教え、影響力をどう物語として昇華させるかを重視しているのです。

また、現実にモデルとなった日岡兼三(ひおかけんぞう)さんのご家族や関係者への配慮という点も大きいでしょう。実在の人物を題材にする以上、その周囲の人々への影響を最小限にする工夫は必要です。

あえて「死因」をぼかすことで、読者は“喪失”の重みをより普遍的に感じられるのではないでしょうか。

それに、最終巻で明子が日高先生の教室を訪れ、空っぽになった部屋に佇むシーン。あそこには言葉以上の“喪失”が、読者の心にズンと残ります。

あの余白があるからこそ、「どうして亡くなったの?」という問い以上に、「もっと先生に会いたかった」「あのとき、ちゃんと向き合えばよかった」という感情が強く湧き上がってくるのかもしれません。

日高先生の死を通して伝えたかったのは、病名や理由ではなく、誰かが自分の人生に与えてくれた影響の大きさと、それにどう向き合っていくか。そう考えると、あえて詳細を語らないという選択もまた、とても深いものだったように思えます。

かくかくしかじかの日高先生の奥さんは登場せず

作品を読んでいると、「あれ、日高先生って独身だったの?」と感じる読者は少なくないと思います。実際、「かくかくしかじか」の作中には、日高先生の奥さんは一切登場していません。まるで一人暮らしをしているような雰囲気で描かれていますよね。

ただし、これはフィクション的な演出というより、”意図的な“省略”だったと考えられています。現実のモデルである日岡兼三(ひおかけんぞう)さんには、ちゃんとご結婚された奥様がいらっしゃいました。

つまり「実在の奥さんはいるけれど、漫画には登場しない」という構造です。

このように家庭の描写を省いた理由としては、まず物語の主軸を「明子と先生の関係」に絞りたかったからだと思われます。

あくまで主題は、東村アキコ先生の青春期における“葛藤と成長”。その中で恩師との師弟関係を深く描くには、余計な家庭背景を挿しはさまないほうが、読者も感情移入しやすいですよね。

もう一つの理由としては、プライバシーの保護。奥様は一般の方であり、名前も顔も世間に知られているわけではありません。もし実名や似たキャラで登場してしまうと、いらぬ誤解を生んでしまう可能性もあります。

東村先生もこの点については非常に慎重だったようで、先生本人の言動は「脚色なし」で描きつつも、その周囲の人たちには最大限の配慮をしていたようです。

このように、日高先生の奥さんが出てこないのは、物語をスッキリ見せるための工夫であり、実際には存在していたけれども“あえて描かなかった”という判断だったようです。そこには、作家としての誠実さと、対象への深いリスペクトが感じられる気がします。

読者としては少しだけ気になる部分ですが、逆に言えば「描かれていないことで広がる想像」も、物語の余白として美しいのかもしれませんね。

かくかくしかじかの元ネタと実話の背景

「かくかくしかじか」は、ただの面白い少女漫画じゃありません。実はこれ、東村アキコ先生の“ほぼ全編実話”に基づいた自伝的エッセイ漫画なんです。つまり、登場人物も、ストーリーの流れも、作者のリアルな体験がベースになっています。

そもそもこの作品は、東村先生が元アシスタントのはるな檸檬先生から「日高先生のこと、描かないんですか?」と聞かれたことがきっかけで始まったと言われています。

この一言が、東村先生の心を動かし、「あの時期のすべてを描こう」と決意させたんですね。

描かれているのは、主人公・林明子が漫画家になるまでの成長物語。高校生のときに出会った日高先生(=日岡兼三さん)にボコボコにされながらも、絵の道を諦めず、美大を目指し、最終的に漫画家としてデビューを果たすまでの一大ストーリーです。

ただし、全てがリアルそのままではありません。作中では、日高先生の奥さんが“存在しない設定”になっていたり、エピソードの一部が脚色されていたりします。

でも、東村先生自身は「日高先生本人の言動だけは、控えめに描いたくらいで、ほぼ実際通り」と語っています。

このように、「かくかくしかじか」は、ただの“面白漫画”ではなく、東村アキコという一人の人間が「過去の自分と本気で向き合った記録」なんです。

そして、どれだけ後悔しても、どれだけ時間がたっても、「あのときがあったから今がある」と胸を張って言えること。それこそがこの作品の“核”なのだと思います。

今読んでも色あせないのは、物語のベースが「本当に生きた人間たちの記録」だからでしょうね。

かくかくしかじか・あらすじまとめ

『かくかくしかじか』は、東村アキコ先生が自分の過去と向き合いながら描いた、笑えて泣ける自伝的青春ストーリーです。

ざっくり言えば、「少女漫画家になるまでのリアルな道のりと、そこに現れた破天荒な恩師との関係」を描いた作品なんですが、これがもう、ただの成功物語ではありません。

主人公は林明子。宮崎県の田舎町で育ち、自分のことを絵の天才だと信じて疑わない、ちょっと調子に乗った女の子です。

そんな明子が高校時代、友達に誘われて通い始めた絵画教室で出会うのが、スパルタ全開の絵の先生・日高健三。口は悪いし、竹刀は振り回すし、でもなぜか説得力があって妙に憎めない――そんな先生との出会いが、彼女の人生を大きく変えていくんですね。

物語は、明子が美大に進み、絵が思うように描けなくなって迷い続ける中で、先生の教えや人との出会いを通して少しずつ成長していく姿が描かれていきます。

後半では、夢だった漫画家としてデビューするも、恩師との距離が広がっていく様子や、自分の未熟さに向き合うシーンが胸に刺さります。

最終巻では、病に伏した日高先生との再会、そして別れが描かれ、多くの読者が涙した名場面へとつながっていきます。決して順風満帆な人生じゃないからこそ、失敗や後悔を乗り越えながら前に進もうとする姿が、リアルで共感できるんですよね。

笑いあり、涙あり、反省ありの“人生まるごとパック”のような内容なので、まだ読んでいない方にはぜひ一度手に取ってもらいたいと思います。

かくかくしかじかの日高先生の死に対する読者の声

東村アキコの『かくかくしかじか』のラストを読み返していた。人は自分の死を感じながらどこまでいつも通りにいられるものだろうか。その意味でも「先生」はすごいと思うと同時に、作者が自分の愚かさに向き合う姿勢も考えさせられるところが大きい。 pic.twitter.com/5CMMcTPuTH

— まきしろう (@kyoto_kaimasu) March 17, 2024

日高先生の死が描かれる『かくかくしかじか』の終盤は、読者の心に深い余韻を残しました。明確な死因が語られないまま描かれる別れのシーンに、多くの人が涙し、さまざまな感想を抱いています。

このパートでは、読者たちが感じた喪失や後悔、そして先生への敬意など、ネット上で見られたリアルな声を紹介します。

映画「かくかくしかじか」東村アキ子の役は?

映画『かくかくしかじか』は、ズバリ漫画家・東村アキコ先生自身の実体験に基づいた実話です。

つまり、この映画は、まさに“作者本人の青春”をまるごと描いた作品というわけなんです。こういうのって、ちょっと照れくさくもあり、でもものすごく興味をそそられますよね。

もともとの原作漫画は、東村アキコ先生が「かつての自分と、人生の恩師・日岡兼三(作中では日高先生)との日々」を描いたもので、リアルなエピソードがたくさん詰まっています。

先生との出会い、厳しすぎる指導、そして自身の迷いと成長……そういった要素がマンガの中で生き生きと描かれているわけですが、それを忠実に再現したのが今回の実写映画なんです。

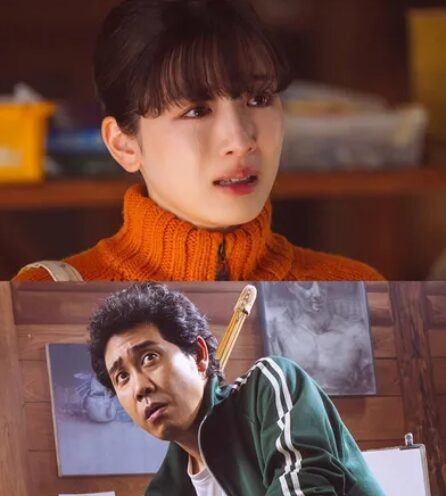

主演は永野芽郁さん。明子役として、東村先生の分身ともいえるキャラクターを演じています。

そしてなんといっても注目なのが、恩師・日高先生役を演じるのが大泉洋さんという点。原作ファンとしては「このキャスティング、最高すぎる!」と叫びたくなる配役ですよね。

ちなみに東村先生ご本人も、脚本に加わり、美術監修まで行っているとのこと。つまり、「東村アキコが東村アキコを描いた作品」と言っても過言ではない仕上がりなんです。

今や数々のヒット作を生んできた東村先生の“原点”がどんなものだったのか。その答えが、この映画には詰まっていると思いますよ。

かくかくしかじかのストーリーは「嘘」という声も?

ネット上を見ていると、『かくかくしかじか』に対して「これ、ちょっと話盛ってない?」とか、「本当に全部実話なの?」というような声もちらほら見かけます。

つまり、“かくかくしかじか 嘘”説ですね。でも結論から言えば、「一部に演出はあれど、根幹はガチの実話」です。

そもそもこの作品は、東村アキコ先生が自分の青春を振り返りながら描いた“懺悔のモノローグ”です。エンタメとして漫画として描いている以上、多少の脚色や省略があるのは当然のこと。

でもそれは、「ウソをついてる」というより、「読みやすく・伝わりやすくするための工夫」と言った方が近いですね。

実際、東村先生も「日高先生の言動に関しては、脚色していない。むしろ控えめに描いた」と公言しています。たとえば、先生が竹刀を持って追いかけてくるシーンなど、

「本当はもっとヤバかった」とまで言っているくらいです(笑)。

また、作中であえて登場しなかった奥さんの存在や、時系列が多少整理されている部分も、「物語として読者に届きやすくするための調整」です。これはもう、どの自伝的作品にもある程度必要なことなんですよね。

ですので、「全部ウソじゃん!」というのは完全に的外れですし、むしろ「ここまで自分のことを正直に描くって、スゴいな…」と感じる読者の方が多いのではないでしょうか。

だからこそ、「かくかくしかじか」は、ただの美談ではなく、“本気で生きてきた人のリアル”が詰まっているんだと思いますよ。

かくかくしかじかに批判が出た理由

『かくかくしかじか』は数々の賞を受賞し、多くの読者に支持された名作ですが、実は一部で「批判的な意見」も出ていたのをご存じでしょうか?

とはいえ、それは作品そのものの出来ではなく、描かれ方や受け取り方に起因するものがほとんどです。

まずひとつ目は、日高先生の描写が“厳しすぎる”という点。竹刀を使った指導、怒鳴る、追いかける、アイアンクロー……現代的な価値観からすると、「ちょっとそれは問題じゃない?」と感じる読者もいるのは事実です。

特に最近は、教育の場での“体罰や暴言”に敏感な時代なので、そこに引っかかってしまう人がいるのも仕方ありません。

ただし、これらの描写はフィクションではなく、東村先生が実際に体験したことを元に描かれています。むしろ、「自分も当時は納得できなかったけど、今振り返るとすごく感謝している」といった気持ちが作品の核になっています。

二つ目は、“自分語り”が多すぎると感じた読者からの意見。中には、「もっと客観的に描いてほしかった」「自己満足っぽい」といった感想もありました。ただこれに関しては、まさに“自伝”であるがゆえの特徴とも言えます。

自分の人生を振り返るからこそ、反省や後悔、そして懺悔が語られるわけで、そこに共感する人もいれば、ちょっと距離を感じる人もいるのは当然ですよね。

とはいえ、こうした批判が出るのは、裏を返せば「それだけリアルだった」という証拠でもあります。

キャラがきれいに美化されていないからこそ、読者の心に引っかかるんです。好き嫌いが分かれるというのは、それだけ印象に残ったということでもあるんじゃないでしょうか。

結局のところ、「賛否ある=記憶に残る作品」である証しだと思いますよ。

かくかくしかじか・映画化の背景と反響

『かくかくしかじか』の映画化は、実はかなりドラマチックな背景を持っています。というのも、原作者である東村アキコ先生は、もともとこの作品の映像化にはあまり前向きではなかったんです。

「この作品は自分の懺悔の物語だから、軽い気持ちで映像化してほしくない」という想いが強かったようですね。

そんな東村先生の心を動かしたのは、「自分自身で脚本に関わることができる」という条件でした。ただ原作を渡すだけではなく、自ら制作の中心に入り込むことで、納得のいくかたちに仕上げられる――その確信があってこそ、映像化にゴーサインを出したそうです。

ここからも、『かくかくしかじか』が東村先生にとって、いかに大切な作品かが伝わってきますね。

主演に選ばれたのは永野芽郁さん。原作の明子の持つ「お調子者だけど憎めないキャラ」を、見事に体現してくれました。

そして、恩師・日高先生を演じるのは大泉洋さん。これがまたハマり役で、あのスパルタぶりと情熱の裏にある優しさを、絶妙なバランスで演じてくれています。原作ファンからも「まさに実写の先生!」と大好評だったようです。

また、主題歌にはMISAMOの「Message」が使われ、作品全体の空気感をやさしく包み込むような演出になっています。音楽の力もあって、感情の波がぐっと押し寄せてくるようなシーンも印象的ですね。

公開後の反響も上々で、「泣けた」「映画から原作に戻ってもう一度読み直したくなった」という声がSNSでも多く見られました。

一方で、主演の永野芽郁さんを巡る話題がタイミング的に重なってしまい、一部では心配の声も上がりましたが、映画そのものの完成度の高さがそれを超えて、多くの人の心を掴んだようです。

この映画化をきっかけに、まだ原作を知らなかった人も『かくかくしかじか』の世界に触れ始めていて、まさに“新しい入り口”として機能している感じですね。こういう広がり方は本当に嬉しいことだと思います。

かくかくしかじか 無料で読める媒体は?

| サービス名 | 無料で読める範囲 | 備考 |

|---|---|---|

| 少年ジャンプ+ | 第1話 | 集英社公式アプリ。第1話が無料で読めます。 |

| ゼブラック | 毎日1話無料 | 集英社公式サービス。毎日1話無料で読めます。 |

| まんが王国 | 期間限定で1巻無料 | キャンペーン期間中、1巻が無料で読めます。 |

| コミックシーモア | 期間限定で1巻無料 | キャンペーン期間中、1巻が無料で読めます。 |

| ピッコマ | 第1話無料 | アプリで第1話が無料で読めます。 |

| リマコミ+ | 最終巻直前まで全話無料(期間限定) | 実写映画公開記念キャンペーン。5月30日まで。 |

「映画を観て興味が出た」「昔読んだけどもう一度読みたい」――そんな人が気になるのが、『かくかくしかじか』を無料で読める場所ですよね。ありがたいことに、今は複数の電子書籍サービスで一部無料公開されているケースがあるんです。

まずチェックしておきたいのが、集英社の公式アプリ「ゼブラック」。このアプリでは、定期的に「第1巻無料キャンペーン」などが実施されていて、『かくかくしかじか』も対象になっていることがあります。

アプリをインストールすればすぐに読めるので、かなり手軽です。

次に「まんが王国」。ここでも、1巻無料や冒頭数話の試し読みが用意されていることが多いです。さらにポイント還元や期間限定の割引など、ちょっとお得に読み進められる工夫がたくさんあるのが特徴ですね。

また、「コミックシーモア」や「LINEマンガ」などのサービスでも、期間限定で無料公開されることがあるため、各電子書籍サイトのキャンペーン情報はこまめにチェックしておくのがオススメです。

とはいえ、注意したいのは「無料で読める期間が限定されている」こと。いつでも全巻タダで読めるわけではないので、「今なら1巻無料!」みたいなタイミングを見逃さないことがカギになります。

こうした電子媒体をうまく活用すれば、映画から原作に触れたくなった方も、気軽に作品の魅力に浸れますよね。まずは1巻だけでも試し読みしてみると、「これは続きも読みたい!」となること間違いなしだと思います。

【まとめ】かくかくしかじか 日高先生 死の真相と実在モデルの正体

以下、今回のまとめとなります!

- 日高先生は実在の画家・日岡兼三がモデルである

- 日岡兼三は宮崎で絵画教室を開いていた

- 月謝は月5000円という破格で美大合格まで指導していた

- 美大には進学せず29歳から画家を志した人物である

- 作中で日高先生の死因は明かされていない

- 日高先生の奥さんは作中に一切登場していない

- 「かくかくしかじか」は実話に基づいた自伝的作品である

- 元アシスタントの一言が執筆のきっかけになった

- 日高先生の描写には脚色を加えていないと作者が語っている

- 奥さん非登場はプライバシー保護と物語の焦点を保つためである

『かくかくしかじか』は、東村アキコの自伝的漫画であり、主人公・林明子と実在した恩師・日岡兼三(作中では日高先生)との日々を描いた作品です。

厳しくも温かい指導で知られる日岡氏の存在は、多くの読者に衝撃を与えました。作中では奥さんが登場せず、死因も明かされていませんが、これは実話をもとにした表現上の配慮とされています。

実写映画化されたことでも注目され、脚色の有無や批判の声もありつつ、リアルな感情と成長の記録として高い評価を受けています。