『かくかくしかじか』の許されない嘘が胸に刺さる理由と名言の数々

『かくかくしかじか』は、東村アキコの実体験をもとにした自伝的漫画で、破天荒な恩師・日高先生との日々が描かれます。

日岡兼三=日高先生という実在モデルの存在や、作中で語られる嘘と後悔のエピソードは、多くの読者の心に残るテーマです。

この記事では、あらすじや名言、最終回の展開、東村アキ子の性格や他作品との共通点、そして「許されない嘘」の意味までを丁寧に紐解いていきます。

批判の声も交えつつ、本作の奥深さを探ります。

「かくかくしかじか」許されない嘘とは何か?あらすじから解説

明日公開「かくかくしかじか」

— 马坦 (@liumatan69704) May 15, 2025

あらすじ

漫画家になるという夢を持つ、ぐうたら高校生・明子。人気漫画家を目指していく彼女にはスパルタ絵画教師・日高先生との戦いと青春の記録があった。先生が望んだ二人の未来、明子がついた許されない嘘。ずっと描くことができなかった9年間の日々が明かされる。 pic.twitter.com/P36xPtjfCJ

まずは『かくかくしかじか』の物語の流れを整理しながら、「許されない嘘」とされる出来事がどこで、どんなかたちで描かれているのかを追っていきます。

主人公アキコと恩師・日高先生との関係性、そして「嘘」の背景には何があったのか。あらすじをたどることで、この言葉がもつ重みが見えてくるはずです。

どんな経緯でその“嘘”が生まれたのかを読み解いていきましょう。

かくかくしかじか あらすじを簡単に紹介

『かくかくしかじか』は、東村アキコさんの自伝的エッセイ漫画で、笑いと涙が入り混じった青春ストーリーです。

主人公は林明子という高校生の女の子。将来は漫画家になりたいと夢見る彼女が、ある日とんでもなくクセの強い絵画教室の先生・日高健三に出会うところから物語が始まります。

先生は超スパルタ指導で有名。竹刀を持って怒鳴りながら生徒を追いかける、まさに昔ながらの「熱血系」。最初は反発する明子ですが、だんだんとその指導の中にある本物の優しさや愛情に気づいていきます。

物語は、明子が美大を目指して努力する高校時代から、大学生活、社会人としての迷走、そして漫画家デビューに至るまでをテンポよく描いていきます。そして最終的に、先生との再会と別れが描かれ、感動のラストへとつながっていきます。

笑って泣けて、ちょっと反省もできる作品ですね。読むと「今からでも頑張ってみようかな」と思える一冊だと思います。

日岡兼三=日高先生という実在モデル

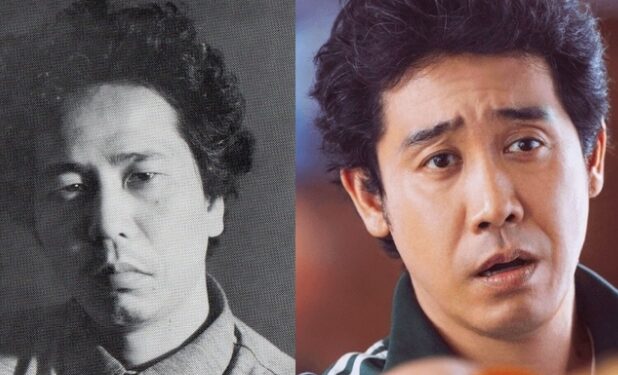

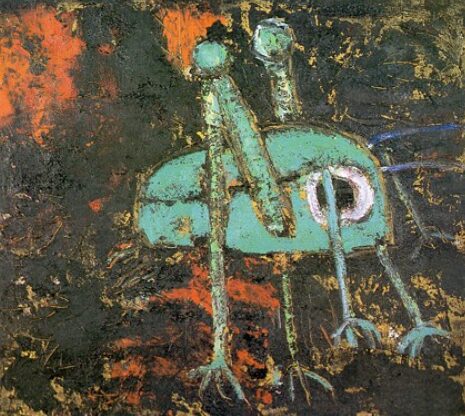

作中に登場する日高先生、実は実在の人物がモデルになっているのをご存じでしょうか?それが宮崎県で絵画教室を開いていた画家・日岡兼三(ひおかけんぞう)さんです。

東村アキコさんは、日岡先生に美術を教わった“元教え子”という立場で、先生の存在をあえてフィクションにせず、かなり忠実に描いたと語っています。

怒鳴ったり、竹刀を持ったりといった描写も「むしろ控えめに描いた」とのことなので、実際はもっとインパクトが強かった可能性もあるのです。

とはいえ、単なる厳しい先生ではありませんでした。授業料は月に5000円と破格で、「お金がない子でも夢を追っていい」という強い想いが指導の裏にはあったようです。

その情熱と面倒見の良さから、地元では“熱血先生”として知られていた存在でした。

現代では賛否が分かれそうな指導スタイルですが、当時の生徒たちにとっては忘れられない“人生の恩人”だったのではないでしょうか。そう思うと、日高先生というキャラクターの深みもより感じられると思いますね。

日岡兼三とは?経歴と人物像

日岡兼三さんは、若い頃から芸術の道を志していた……というわけではありません。なんと29歳から画家としての道を目指したという、かなり異色の経歴を持った人物なんです。

もともとは美術系の学校を出ていたわけではなく、ある日一念発起して地元宮崎で本格的に絵を学び始め、東京の著名な画家のもとで修行を積んだそうです。

その後、地元に戻って絵画教室を立ち上げ、現役生や浪人生に本格的な美術指導を行うようになります。

芸術一筋かと思いきや、俳句や陶芸にも造詣が深く、非常に多才な人物だったといいます。

そして何より特筆すべきは、その“人情”。お金のない生徒にも平等にチャンスを与える姿勢や、どこまでも厳しく、だけど生徒を本気で信じる教育方針は、多くの若者たちに影響を与えました。

日岡先生のような存在が、今の時代にどれだけ貴重かを考えると、まさに「人を育てる達人」だったと言えるのではないでしょうか。

かくかくしかじか・最終回の展開

『かくかくしかじか』の最終回は、多くの読者の心に残るエモーショナルな展開で締めくくられます。漫画家として成功した明子が、恩師・日高先生との思い出をたどる中で、ようやく本当の気持ちと向き合うという内容になっています。

物語の後半、日高先生が病に倒れ、余命がわずかであることが知らされます。アキコは駆けつけますが、その後の多忙な日々に追われ、先生の最期には間に合いませんでした。

そのことを深く悔やむ彼女が、教室を訪れるシーンでは、空っぽになった部屋と、先生の“声なきメッセージ”が読者の胸に刺さります。

特に印象的なのは、アキコが「私は許されない嘘をついた」と涙ながらに語る場面。これは、自分の都合で先生に嘘をついて宮崎を去ってしまったこと、最後まで向き合えなかったことへの悔しさから出た言葉です。

でも、その後彼女は「先生、ごめん」ではなく「ありがとう」と締めくくるんですね。このシーンには、後悔を受け入れ、未来へ歩み出す前向きなメッセージが込められていると思います。最後まで読んだあと、じんわり胸が温かくなるラストでしたね。

かくかくしかじか・日高先生についた「嘘」とその重み

『かくかくしかじか』の中でもっとも胸に刺さるエピソードといえば、やっぱり“アキコがついた嘘”の話です。

「半年だけ宮崎を離れます」と言って日高先生のもとを去った彼女ですが、実際はそのまま戻らず、先生の最期にも立ち会えなかった――この事実は、多くの読者にとってもズシンとくる場面だったのではないでしょうか。

この“嘘”が印象的なのは、それが悪意から出たものじゃなかった点です。本心では恩師に正直に向き合いたかったはずなのに、気まずさや自分の未熟さから、つい「都合のいい言葉」を選んでしまう。

そういう苦さ、誰にでも覚えがあるのではないでしょうか。

そして作品のクライマックスでアキコは、「私は許されない嘘をついた」と語ります。それは日高先生に対して、自分がどうしても許せなかった後悔そのもの。嘘って時には、相手よりも自分自身を傷つけるものなんだな……と思わされますね。

人生には、謝れなかったこと、戻れなかった場所ってあります。アキコのように「ちゃんと向き合えばよかった」と思う瞬間があるからこそ、この物語はリアルなんですよね。

「かくかくしかじか」許されない嘘が意味するものとは?明言など

#読了 #再読

— D@🦉 (@D87511604) August 3, 2024

「かくかくしかじか 第5巻」東村アキコ 集英社

初読だろうが再読だろうが

間違いなく泣くよね

はあ…なんて素晴らしい作品なんでしょうか

そこのちみ!

全5巻読んで損は無いよ!

ラスト巻の名言(名シーン)

「宮崎人は焼酎飲むとみんなこうなります」

うける笑笑 pic.twitter.com/hSFUpmU0S0

ここでは「許されない嘘」がどんな意味を持っているのかを、作中のセリフやラストの名場面をもとに掘り下げていきます。

特に「描け!」や「私は許さない嘘をついた」などの名言は、アキコの心の葛藤や成長を象徴するキーワードです。

東村アキコの他作品とも絡めながら、その深いメッセージ性に注目してみたいと思います。

かくかくしかじか・名言に込められた想い

『かくかくしかじか』といえば、日高先生の言葉がとにかくインパクト抜群。「考えるな、描け!」「落ちるべくして落ちたんじゃ」など、読んでてズバッと刺さるセリフが多すぎるんですよね。

どれもこれも、スパルタなだけじゃない、人間くささが混じっているのがポイントです。

とくに名言として有名なのが「描け!」の一言。これは絵を学ぶ生徒への指導だけじゃなく、「何でもいいから手を動かせ」という生き方そのものを示している言葉にも感じられます。言い訳する前に、とにかく動けっていうメッセージなんですよね。

また、「私は許さない嘘をついた」というアキコの独白も、物語全体を貫くキーワードになっています。このセリフには、後悔と感謝、そして未熟だった自分を受け止めようとする気持ちがぎゅっと詰まっているように思います。

ただ強いだけじゃなくて、揺れ動く心の中から生まれた言葉だからこそ、共感を呼ぶんだと思います。名言って、読み手の心が動くときに自然と生まれるものなのかもしれませんね。

東村アキ子の性格が表れる描写

東村アキコ先生の作品を読んでいてまず思うのは、「この人、めちゃくちゃぶっちゃけてるな!」ってことです。

『かくかくしかじか』では、自分の調子に乗ってた時期や逃げた過去、先生に対するモヤモヤまで、まるっとさらけ出しています。それが逆に清々しいんですよね。

作中でアキコ(=東村先生)は、常に自分のダメなところをユーモラスに描きながらも、感情の揺れや葛藤はごまかさずに見せてくれます。

これは、作者の性格が“素直で正直”、でも“かなり不器用”ってところをよく表しているんじゃないでしょうか。

さらに、先生との距離感に悩んだり、うまく感謝の気持ちを伝えられなかったり……。その不器用さこそが、読者の共感を呼ぶ大きな魅力になっていると思います。

普通だったら恥ずかしくて描けないような“ダメな自分”を、笑いと涙に変えてくれるあたり、東村先生ってすごいバランス感覚の持ち主だな~と思いますね。

東村アキ子の他作品との共通点

東村アキコ先生の作品って、一見バラバラに見えて、実はけっこう共通点があるんですよ。たとえば『東京タラレバ娘』や『海月姫』でも、主人公が何かにコンプレックスを抱えていて、でも何とか前に進もうともがいている姿が描かれています。

どの作品にも共通して言えるのは、「等身大の女性」を中心にしていること。理想化されたヒロインじゃなくて、ちょっとダメだったり、言い訳が多かったりするキャラクターたち。でも、そういうキャラがすごくリアルで、つい応援したくなるんですよね。

もうひとつの共通点は“成長物語”であること。どんな作品でも、最初はくすぶっていた主人公が、誰かとの出会いや別れを通じて変わっていきます。この“変化の過程”を描くのが東村作品の魅力のひとつなんですよ。

そして、笑いと涙のバランスも絶妙。ちょっとおバカなノリかと思えば、急に感情の深いところを突いてくる。そういう“読者を油断させてから泣かせる”構成がクセになるんですよね。

かくかくしかじか・批判の理由とは

永野芽郁の件で映画かくかくしかじかのこと批判してる人見かけるけど原作はマジで名作よ。映画も大泉洋が先生役するならもう名作確定気味よ。

— ちゃめしごと (@michishion) May 19, 2025

『かくかくしかじか』は大ヒット作品として高く評価されていますが、実は一定の「批判」も受けてきた作品です。ただその批判って、作品のクオリティ自体というよりは、内容の一部に対する意見や感じ方の違いによるものが多いんですよね。

よく話題にされるのが、日高先生の“スパルタ指導”についてです。竹刀でバンバン机を叩いたり、生徒に怒鳴ったり、今の時代だったら完全にアウトな言動が多々見られます。読んでいて「これは体罰じゃないの?」と感じる人がいるのも無理はありません。

また、作中の東村アキコさん(=明子)の自己語りが多すぎると感じる人もいます。

「結局、自分語りしたいだけでしょ?」「自己弁護に見える」といった声も一定数あるようですね。たしかに、あの“懺悔モード”がくどいと感じる人には、やや重たく映るのかもしれません。

さらに、「奥さんの描写が一切出てこないのは不自然」という指摘もあります。現実のモデルである日岡兼三さんには奥様がいたにもかかわらず、作中ではまったく触れられていないため、モヤッとした読後感を抱いた人もいたようです。

ただ一方で、こうした批判があるのも、この作品が“リアル”だからこそとも言えます。

完璧な人物像ではなく、欠点や矛盾を含んだ人間をそのまま描いているからこそ、読者も感情を揺さぶられるわけで……ある意味、それが『かくかくしかじか』の魅力でもあるのかなと思いますね。

かくかくしかじか・許されない嘘の考察

『かくかくしかじか』の実写映画の特報に出てくる「私は許さない嘘をついた」というセリフ。これ、原作を知ってる人からすると、めちゃくちゃ重い意味を持って聞こえるんですよね。

ではこの“許されない嘘”って、一体何を指しているんでしょうか。

物語の中で一番わかりやすいのは、「半年だけ」と言って宮崎を離れたアキコの言葉です。実際には戻るつもりがないのに、あえて“半年”と濁して先生から逃げた――この行動が、アキコにとっての“嘘”だったわけです。

言ってしまえば、都合のいい逃げ口実だったとも言えるかもしれません。

さらに言えば、この嘘は単なる言葉の話ではなく、「向き合うべき人や気持ちから逃げた」という意味合いの方が大きい気がします。

恩師にちゃんと向き合えなかった。感謝も後悔も、ちゃんと伝えることなく先生は亡くなってしまった……この事実が、アキコをずっと苦しめ続けているんですよね。

「許されない」とは言うけれど、それは先生がアキコを許してくれなかったという話ではなく、自分自身が自分を許せないという感情のことなのだと思います。

人は後悔とともに生きていくものだとわかっていても、「あのとき、ちゃんとできていれば」と思ってしまう。そういう人間の弱さや優しさが、あの一言に込められているように感じます。

だからこそ、この作品のラストは「謝罪」ではなく「ありがとう」で締めくくられているのかもしれませんね。読んでいて胸がギュッとなるのは、その言葉に込められた想いが、すごくリアルだからだと思います。

じろうさん お早うございます

— だまち(さめしまきよし) (@damachitanu) January 17, 2025

かくかくしかじか 良いですよね〜☺️

美大受験生時代や学生時代の心境、あるあるなエピソードとか凄く分かるし面白過ぎて😂

…そして日高先生の名言に🥲

アニメ化される時は携わりたいなあなんて思ってましたが、まさかの実写化!

どんな風に仕上がるのかなあ~ pic.twitter.com/Y7ltAaVm0d

【まとめ】『かくかくしかじか』の許されない嘘が胸に刺さる理由と名言の数々

以下、今回のまとめです!

- 『かくかくしかじか』は東村アキコの自伝的漫画である

- 主人公・林明子は漫画家を目指す高校生として描かれる

- 日高先生はスパルタ指導の絵画教師として登場する

- 日高先生のモデルは実在の画家・日岡兼三である

- アキコがついた「半年だけ」という嘘が物語の核心となる

- 「私は許されない嘘をついた」というセリフが物語を象徴する

- 最終回ではアキコの後悔と感謝が描かれる

- 東村アキコの他作品にも等身大の女性が多く登場する

- 名言「描け!」などが読者の心に強く残る

- 一部読者からは描写や構成に批判的な意見もある

『かくかくしかじか』は、漫画家・東村アキコの実体験をもとにした自伝的作品で、恩師・日高先生との濃密な日々が軸になっています。

日高先生=日岡兼三という実在人物がモデルで、厳しさと愛情を併せ持つキャラクターとして描かれ、読者に深い印象を残します。中でも注目されるのが「私は許さない嘘をついた」というセリフ。

これは、主人公アキコが先生に本音を伝えきれず、離れてしまったことへの強い後悔を意味しています。作中には名言も多く登場し、読者の心に刺さる一方、体罰まがいの指導や奥さんが登場しない構成など、一部批判も見られます。

それでも、笑いと涙、成長と反省が凝縮された本作は、東村アキコの他作品とも共通する“リアルな人生模様”を丁寧に描いている点で多くの共感を集めています。