浅野いにお「勇者たち」最終回のネタバレ!読後に残る“虚無”の正体

『勇者たち』は、浅野いにお作品の中でも異色かつ高評価を集めた話題作です。

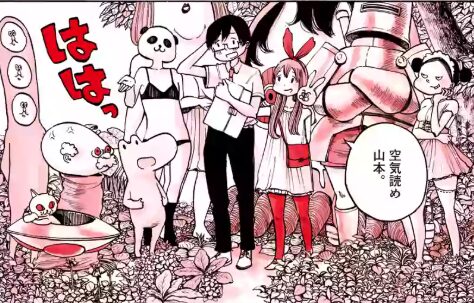

本記事では、あらすじ解説から最終回の展開、そして各キャラクター──やばいの、三杯酢、ブラパンダ、ウサ公、ハエの王、ややわに、J・スットコビッチ卿、山本、ゆめちゃん、さらにはネコUFO・ヤンツンメン達の最後まで徹底的に振り返ります。

浅野いにお『勇者たち』のラストをどう読み解くか、深掘りする考察もご紹介します。

勇者たち 浅野いにお 最終回ネタバレ解説

浅野いにおは『素晴らしい世界』からずっと好きで読んでます。新しいヤツ読みました。『勇者たち』面白かったです。 pic.twitter.com/yYLdJx4OLG

— 2 (@fo0o0o0o0o0o0o1) December 6, 2018

『勇者たち』は、冒険が終わった“その後”を描く異例のストーリー展開が話題となりました。

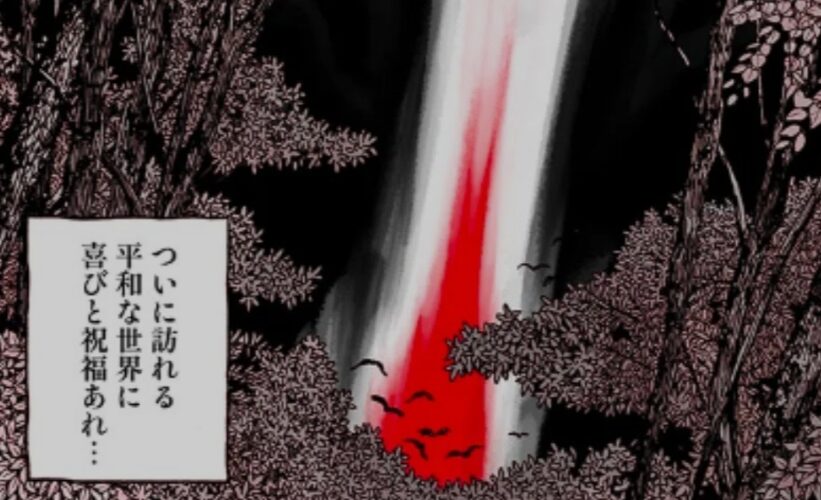

浅野いにお特有の陰影ある筆致で、「戦いの終わり」がむしろ新たな地獄の始まりとして描かれています。

最終回では、希望と絶望が交錯する複雑な結末が訪れ、多くの読者に衝撃を与えました。

ここでは、そんな最終回の流れをわかりやすく振り返ります。あのラストに込められた意図とは何だったのでしょうか。

「勇者たち」のあらすじ解説と物語の全体像

『勇者たち』は、一般的な冒険ファンタジーとはまったく違うアプローチをとった作品です。普通の物語なら、「魔王を倒して世界に平和が戻る!やったー!」で終わるはず。

でもこの作品、むしろそこからが始まりなんですよね。

ストーリーは、勇者たちが強大な敵「暗黒」を倒した“後”の世界からスタートします。つまり、すでに目的は果たしたあと。

平和が訪れたはずの世界で、残された仲間たちはそれぞれの心に、ぽっかりとした虚しさや違和感を抱えています。

そんな中で、小さな意見の食い違いや、心のすれ違いが次第に大きな亀裂となって、仲間割れへと発展していくのです。

たとえば、「ハエの王」というキャラクターは、かつての戦いで故郷を失い、帰る場所がありませんでした。本来なら、仲間が手を差し伸べて支え合うべきところですが、現実は違いました。

「うちでは面倒見られない」「誰かが世話すればいい」そんな押し付け合いが続いた結果、ハエの王は孤立し、絶望の中で「暗黒」の力に取り込まれてしまいます。

そして、彼はかつての仲間に倒される「新たな敵」となってしまうのです。

このような構図が物語の中で何度も繰り返されていきます。誰かが心の闇に呑まれ、次の「暗黒」になる。そしてまたその仲間が敵として倒されていく。

この負のループが続いていく様子は、まるで現代社会の縮図のようでもあり、読んでいて胸がざわつくんですよね。

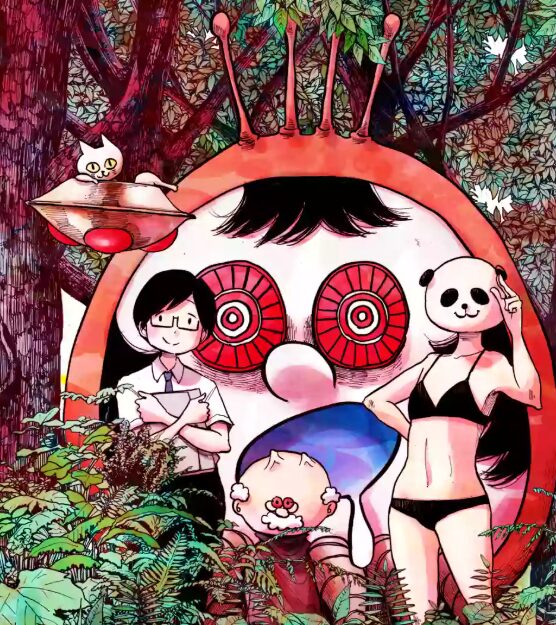

また、キャラクターたちのビジュアルや設定も独特です。

人間の少女「ゆめちゃん」、常に肩に乗っている不思議な存在「ウサ公」、可愛い顔にセクシーなボディを持つ「ブラパンダ」、学者タイプの「スットコビッチ卿」、無口な「山本」など、個性の宝庫といったメンバー構成。

名前のクセもすごいんですが、それぞれのキャラが人間の感情の縮図として描かれていて、妙にリアルさを感じさせます。

見た目はかわいいけれど、やってることはけっこうエグい。ギャグのようなノリの中に、容赦ない展開が突っ込まれてくるこの作品、読むたびに感情がぐるぐるかき乱されます。

でもだからこそ、「次はどうなるんだろう」とページをめくる手が止まらなくなるんですよ。

全体として、『勇者たち』は「人間ってめんどくさいよね」と突きつけてくる物語です。でもそれを、あえてポップな見た目で包み込んで描くことで、読みやすく、かつ深く考えさせる構造になっているのがすごいと思います。

単なるダークファンタジーではなく、社会や人の本質を風刺した作品として、めちゃくちゃ完成度が高いと感じますね。

浅野いにお「勇者たち」のラストの評価

『勇者たち』のラスト、これがまた強烈なんです。あらかじめ言っておくと、「スッキリ爽快!」ってタイプのエンディングではありません。

でも、だからこそ心に残る。むしろ、「何この終わり方……でも嫌いじゃない……」っていう絶妙な感情が湧いてくるんですよね。

最終話では、生き残った仲間もわずかとなり、あのにぎやかだったパーティーはもはや静寂の中。これまで仲間たちが次々と「暗黒」に呑まれていく様子を見てきた読者にとって、最後の数話は特に重たく感じられるかもしれません。

特筆すべきは、無言で主人公ゆめちゃんの肩に乗っていた「ウサ公」の変化です。それまでほとんど表情を変えなかったウサ公が、最後に強い感情を見せるんです。

それは怒りとも、絶望とも、哀しみとも取れるもので、明確な言葉はなくとも、その一瞬の表情に物語のすべてが詰まっているような気さえします。

この演出は本当に秀逸です。「セリフがないのに語りかけてくるキャラ」ってなかなかいませんから。ウサ公の最後の姿には、浅野いにお先生の作家性が全開で、グサッとくる人も多いのではないでしょうか。

ネット上の評価を見てみても、「やるせなさが残る」「希望がない…でも目が離せない」「これは現実の風刺だと思った」など、読後の余韻に浸る感想が多い印象です。

一方で、「わかりにくい」「意味が掴めなかった」という声もあるのは事実です。でも、それって裏を返せば“解釈の余白”があるってことなんですよね。

浅野いにお作品に共通するのは、物語を一方的に語るのではなく、読者に委ねる余地があること。このラストもまさにそうで、「これで良かったのか?」「自分だったらどうしたか?」と問いかけてくるような終わり方なんです。

もちろん、すべてを説明されたい人には少しもどかしく感じるかもしれません。でも、物語を通して考えさせられたい人にはたまらないラストだと思います。

むしろ、ラストをどう受け止めるかで、この作品に対する印象が大きく変わってくるとも言えますね。

勇者たちの考察ポイントまとめ

『勇者たち』は、読んだあとに「うーん……これ、どういう意味なんだろう?」とモヤモヤさせる力がすごい作品です。ストレートに答えを出さない分、読者がいろんな角度から考えたくなるんですよね。

ここでは、特に注目すべき考察ポイントをいくつか紹介していきます。

まず一番目立つのが、「ループ構造」の意味です。

仲間が敵になって倒されて、また別の仲間が敵になって…という終わりのない連鎖。これは、「争いは終わらない」というテーマの象徴のようにも見えます。

どれだけ敵を倒しても、人間の心にある“暗黒”を解決しなければ、また誰かが堕ちていく。そう考えると、これは単なる冒険ファンタジーではなく、むしろ“社会風刺”ですよね。

もうひとつの大きな謎は、ウサ公の正体です。他のキャラからは認識されていないような描写が多く、写真にも写らない、数にも数えられない。にも関わらず、ゆめちゃんにはずっと寄り添っているんですよね。

これ、「実はウサ公はゆめちゃんの心の一部」説とか、「読者の視点」説なんかもあって、考え出すと止まらなくなります。

また、キャラクター名にも注目です。「三杯酢」や「やばいの」など、インパクトが強すぎるネーミングが並んでいますが、これは名前がユニークだからってだけじゃなく、それぞれのキャラが象徴するものがあるからなんです。

たとえば三杯酢は、皮肉屋で正義を語りつつ他人を見下すタイプ。現実のSNSやネット世論に通じるような存在として描かれているとも解釈できます。

さらに、「やばいの」や「山本」のような無表情系のキャラも重要です。

何を考えているのか分からない存在というのは、集団の中に必ずいる“空気を読むだけの人”のようにも見えるんですよね。

全体として、『勇者たち』はキャラの役割や言動を通して、現実社会の縮図を描いていると感じられます。

こうして考えてみると、この作品は単なる“異色のファンタジー”ではなく、現代を生きる私たちの矛盾や孤独、そして争いの根源を描いているんだな…と思えてきます。こういう視点で読み返すと、また違った発見ができると思いますね。

ウサ公の最後の意味深な行動と謎

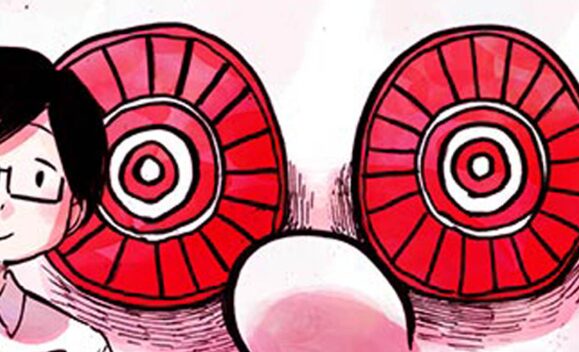

『勇者たち』の中でも、ひときわ異彩を放っているキャラクターといえば、やっぱり「ウサ公」ですね。

小さくて白くて、常にゆめちゃんの肩にちょこんと乗っている姿は、なんともかわいらしく、癒しポジションかと思いきや……最後に見せた“あの行動”で一気に作品の空気が変わるんです。

まず前提として、ウサ公は作中で一度も言葉を発しません。他のキャラクターとも基本的に関わりを持ちませんし、触れられることすらほぼありません。

まるで存在していないかのような扱いなんですよね。写真にも写らなかったり、人数に数えられていなかったりと、「本当に実在してるのか?」と思いたくなる描写がいくつもあります。

それでも、ずっとゆめちゃんのそばにはいるんです。彼女が苦しんでいる時も、怒っている時も、泣いている時も、ウサ公は何も言わずにただ寄り添っています。

その姿から、「ウサ公=ゆめちゃんの心の投影」「ウサ公=読者自身」など、いろんな考察が生まれています。

そして迎える最終話。ここでウサ公が見せるのが、まさかの“怒り”とも“憎しみ”ともとれる鋭い表情なんです。

いつも無表情だった彼(あるいは彼女?)が、突然、感情を爆発させるような仕草を見せることで、それまでの無言の存在感が一気に意味を持ち始めるんですよ。

「実はウサ公が物語の黒幕だった!?」なんて考えたくなるほどのインパクトでしたが、真相は語られません。ですが、この最後のシーンによって、読者の中には強烈な印象と余韻が残ったはずです。

多くの人は、「ウサ公の正体は結局なんだったの?」と疑問を抱くと思います。でも、この答えが明確に示されないのが、浅野いにお先生らしさでもあるんですよね。

考える余地を残して、読者にゆだねるスタイル。だからこそ、ファンの間では今も「ウサ公って何者?」論争が止まらないんです。

いずれにしても、ウサ公は単なるマスコットキャラではありません。物語を通して沈黙を貫きながらも、その存在は確実に意味を持っていて、最後には物語の象徴のような存在になります。かわいさの裏に潜む深さを感じるキャラクターでしたね。

ハエの王の最後

『勇者たち』という作品の中で、一番心が痛くなったキャラといえば、「ハエの王」じゃないでしょうか。

最初はあんなに仲間思いだったのに、途中からどんどん追い詰められて、最後には闇落ち……。これはもう、「ああ、やっちゃったなぁ……」と同情せずにはいられませんでした。

ハエの王は、その名の通り、ハエのような見た目のキャラクター。決してカッコよくはありませんが、勇者の一人として、暗黒を倒す戦いにしっかり貢献してきた存在です。

だけど、戦いが終わって平和が戻った後、彼の居場所はどこにもありませんでした。というのも、彼は戦争で故郷を失っていて、帰る場所もなく、誰も引き取ろうとしないんです。

仲間たちの反応がまた冷たい。表面上は「可哀想だよね〜」とか言いながらも、「でも、うちにはちょっと…」みたいなリアルすぎる断り方をしてくるんですよ。

これ、どこかで見たことあるなって思いませんか? 社会で“面倒な人”に対して取られる態度そのまんまなんです。

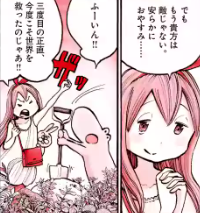

それだけでもキツいのに、さらに追い打ちをかけたのが、仲間の一人「三杯酢」による皮肉交じりの発言です。「不幸なやつこそ優しくしよう!」みたいな、上から目線の正義感にハエの王がブチギレて、ついに手を出してしまうんです。

そして、気づいたときには、三杯酢はもう動かない。ここからハエの王の闇落ちが本格的に始まります。

彼は罪悪感と孤独、仲間たちからの冷たい目線に耐えられず、ふらふらと森の中をさまよい始めます。そこで耳にした“暗黒の声”。

最初に倒した敵の残留思念のような存在に呼ばれ、ハエの王はついに闇の力に心を明け渡してしまうんです。もう、読者としては「戻ってきてくれ…!」と祈るような気持ちでしたね。

でも、彼は戻ってきませんでした。仲間から“次の敵”として認定されてしまった時点で、彼の運命は決まってしまっていたのかもしれません。

そしてその結果、彼はかつての仲間たちに討たれることになります。

この展開は、単なるファンタジーの中の話じゃありません。現実社会でも、孤立した人が追い詰められて犯罪に走ってしまう、そんなニュースを見かけることがありますよね。

『勇者たち』のハエの王の描写は、それをまるで寓話のように伝えてくれている気がしました。

悲しいけれど、目を逸らせない。そんなラストでした。

三杯酢の悲劇の結末

クセ者ぞろいの『勇者たち』の中でも、とびきり面倒なキャラだったのが「三杯酢」です。名前からしてツッコミどころ満載なんですが、彼の立ち位置って、どこにでもいる“ちょっと空気を読まずに場をかき乱すやつ”だったんですよね。

しかも、表面的には正義感あるように見せかけながら、実際には人を傷つけてばかりいるタイプ。

そんな三杯酢が、物語の中盤で大事件を起こします。それが「ハエの王を追い詰めた張本人」になってしまうという展開です。

彼は「ハエの王ってかわいそうだよね〜。だからこそ、みんなで優しくしなきゃ!」みたいな、正論っぽく聞こえるけど実際には相手を見下したような発言を連発します。読んでて「それ、言い方!」ってツッコミたくなるようなやつです。

これに怒ったハエの王が、ついにキレて手を出してしまい、結果として三杯酢は命を落とします。このシーンはめちゃくちゃ衝撃的でした。

何より怖かったのが、その後の仲間たちの反応です。「まあ、三杯酢の言い方も悪かったし…」「仕方ないかもね」みたいな、超ドライな態度だったんですよ。

誰かが死んだってのに、誰も泣かないし、誰も本気で悲しまない。それってつまり、三杯酢が「仲間」としてそこまで信頼されてなかったってことなんですよね。むしろ「いない方がマシ」とまで思われていたような雰囲気すら漂っていました。

でも、ここで考えさせられるのは、「三杯酢って本当に悪いやつだったの?」ということ。確かに言動はうざかった。

でも、自分なりに正義を語ろうとしていたのも事実ですし、もしかしたら彼なりに仲間を想っていた部分もあったのかもしれません。そう考えると、彼の死はただの“因果応報”で片付けられない、なんとも言えない悲しさがあります。

そして、三杯酢の死はハエの王の闇落ちのきっかけにもなりました。つまり、彼の存在はストーリー全体を大きく動かすターニングポイントだったわけです。

うざいけど、重要。嫌われキャラだけど、物語の中心。そんな不思議なポジションにいた三杯酢というキャラクターは、やっぱり忘れがたい存在ですね。

ブラパンダの最後に果たした役割とは

『勇者たち』の中でも、見た目のインパクトで言えば間違いなくトップクラスなのが「ブラパンダ」でしょう。

顔はパンダなのに体はなぜかナイスバディな人間の女性って…見た瞬間「なんだこりゃ!」って笑ってしまった人、きっと多いはずです。名前も「ブラパンダ」ですしね。どこからツッコめばいいのかわからないキャラです。

でもこのブラパンダ、ギャグキャラかと思いきや、意外にも物語の前半ではかなり重要な“潤滑油”のような役割を果たしてくれます。

仲間たちの間にトラブルが起きたとき、感情的になりがちなメンバーたちの間に入って「まあまあ、落ち着いて」と冷静に場を和ませようとするんですよね。この外見で常識人というギャップがまたクセになるんです。

特に、ハエの王が追い詰められ始めたあたりのエピソードでは、いち早く状況のヤバさに気づいて「このままだとマズい」と感じていた様子も見て取れます。

ただし、それでも彼女ができることには限界がありました。本人も気づいていたようですが、どれだけ言葉を尽くしても、誰も聞く耳を持たないときってありますよね。そういう“無力さの象徴”としても、ブラパンダの存在が印象的でした。

最終的には、前半すぐにあの異様なパーティーの中で「良心の最後の灯火」だった彼女が静かに退場することになります。

飲み込まれて魔王にならなかったのが救いです。

これにより、物語の空気が一気に重たくなるのがまた切ないところです。「まともな人間が消えると、世界って簡単に壊れていくんだな…」という感覚を、強烈に突きつけられた瞬間でもありました。

こうして振り返ってみると、ブラパンダって本当に不思議な存在です。

見た目はギャグだけど、中身は真面目で冷静。それゆえに浮いてしまい、誰にも届かず、静かに姿を消していく…。言ってしまえば、彼女はこの作品の中で「理性と正しさが壊れていく社会の象徴」だったのかもしれませんね。

「勇者たち」最終回ネタバレと登場人物

ちなみに浅野いにおは勇者たちもおススメです pic.twitter.com/JsccUotltm

— ゲソスルー (MHW:ゲンスルー) (@akaneo_choro) December 13, 2023

登場キャラクターたちは、かわいらしい見た目とは裏腹に、社会や人間の本質を鋭く映し出す存在として描かれています。

彼らがたどる最期には、それぞれ意味深なメッセージが込められているのが印象的です。本パートでは、浅野いにお『勇者たち』の終盤に登場する人物たちの動きと結末をまとめて解説します。

あの不可思議で切ない終わり方を、登場人物ごとの視点で紐解いていきましょう。

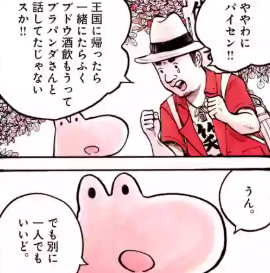

ややわにの最後

「ややわに」という名前だけ聞いて、「どんなキャラ?」と首をかしげた人もいるかもしれません。実際、そのビジュアルもややワニっぽい…のか?

という絶妙な感じなんですが、彼は『勇者たち』の中でも非常に「普通」に見えるキャラクターなんです。でも、その“普通さ”こそが、この作品の中では逆に際立って見えるポイントでもありました。

ややわには、他の仲間たちに比べると目立たないポジションです。テンションが高いわけでもなく、奇抜な発言をするわけでもなく、トラブルメーカーでもありません。

むしろ、空気を読んで行動する「調和タイプ」。だからこそ、集団が壊れていく中でも最後の最後までバランスを取ろうとしていたように見えます。

でも、周囲の崩壊はあまりに急激でした。仲間の死、裏切り、そして無関心。そんな中で、ややわに自身も次第に疲弊していくんです。

どれだけ真面目に対応しても、報われない。誰かをかばっても、逆に責められる。そんな経験を積み重ねた末に、ややわにはある決断を下します。

それが「自ら暗黒を受け入れる」という選択です。他のキャラのように、衝動的に闇落ちしたわけではありません。

彼の場合は、“もうこれしか道がない”と理解した上での選択だったように感じられます。このシーン、正直かなり胸に来ます。「こうするしかないよな…」と共感してしまう読者も多かったのではないでしょうか。

暗黒の力に取り込まれたややわには、かつての仲間たちに牙を剥く存在になります。でも、そこには狂気や復讐の感情はほとんどなくて、どこか“諦め”のようなものが見え隠れするんです。

だからこそ、「倒すべき敵」として向き合うのが、読者としても本当に辛かったです。

ややわにの選択は、「環境に適応しきれなかった“善人”の悲劇」として描かれていたように思います。

真面目で優しい人が壊れていく様子は、作中でもっともリアルで痛々しい描写だったのではないでしょうか。こういうキャラがいるからこそ、『勇者たち』って心をえぐってくるんですよね。

J・スットコビッチ卿 最後の展開は?

さて、『勇者たち』の中でもちょっと異質な存在感を放っていたのが、この「J・スットコビッチ卿」。

長い名前に貴族風の雰囲気、ちょっと小難しい口調で話す彼は、パーティー内での“知識担当”みたいな立ち位置でした。何か問題が起きると、「うーむ、それはつまり…」みたいな感じでうんちくを語り始めるタイプですね。

ただし、彼には明確な弱点がありました。それが「とにかく体が弱い」ということ。物理的な戦闘にはほとんど参加せず、常に「早く王都に帰りたい」と言い続けていました。そのせいか、他の仲間たちからも軽く見られていた節があるんですよね。

でも、スットコビッチ卿の存在って、実はめちゃくちゃ重要だったと思います。なぜなら彼は、「戦いの外側にいる人間」を象徴していたからです。

勇者たちの中にいながら、自分は直接手を汚すことなく、知識や理屈で状況を整理しようとする。でも、物語が進むにつれて、それがまったく通用しなくなるんです。

スットコビッチ卿も例にもれず、最後は闇落ちです(端折られていますが…)

山本の最後

『勇者たち』の登場キャラの中でも、とにかく“しゃべらない”で有名なのが山本です。

読者からすれば「お前、何考えてるんだ!?」と思ってしまうくらい、感情を見せず、空気のような存在感で作品に登場してきました。でも、その無口さこそが、逆に山本のキャラを際立たせていたとも言えるんですよね。

他のキャラが個性の大渋滞を起こしてる中で、ひたすら無言。セリフもなければ表情の変化もない。だけど、その“何も言わない”という姿勢が、物語が進むにつれてだんだんと意味深に感じられてくるんですよ。

まるで、全てを達観しているかのような雰囲気。誰かが喧嘩を始めても、一人だけ静かに立っていたり、誰かが倒れても特に驚くことなく見つめていたり。逆に怖いって!

そんな山本の最後ですが、これがまた不気味なほど静かなんです。他のキャラが大騒動や戦闘で退場していく中、山本は“ある瞬間”からスッと物語に登場しなくなる。

誰も彼の名前を呼ばないし、探そうともしない。まるで最初からいなかったかのような扱いなんですよ。これ、めちゃくちゃ怖くないですか?

結局、唯一まともな人の形をした山本も闇落ちです。

「ゆめちゃん」に恋心を抱いているのだけは作中で表現されています。

この山本の静かな退場に、「無関心こそが最大の闇」なのかもしれない…なんて考えさせられた読者も多かったようです。誰かが声を上げなければ、存在すら認識されずに消えていく。山本はそんな現代の孤独や“透明化”を象徴するキャラだったのかもしれませんね。

彼が最後に何を思っていたのか、正直わかりません。でも、何も語らないその姿にこそ、私たちが考えるべきメッセージがあったように思えます。

ゆめちゃんの最後

『勇者たち』の物語を通して、ずっと“中心にいるけど多くは語らない”存在だったのが、主人公的ポジションの「ゆめちゃん」です。

彼女は人間の女の子で、仲間たちの中では比較的普通な存在。でもその“普通さ”が逆に際立っていて、最初から最後までずっと気になるキャラクターでした。

基本的にゆめちゃんは感情をあまり表に出さず、どこか冷静で、周囲の混乱をちょっと引いた目で見ているような感じがありました。

仲間が減っても涙を見せないし、怒りをぶつけることも少ない。でも、ウサ公をずっと肩に乗せてるあたり、実は内面はすごく繊細なんじゃないかって思わせてくるんです。

物語が終盤に差しかかると、周囲の仲間たちは次々と退場していきます。誰かが敵になり、誰かが命を落とし、残るのはもうほんの数人だけ。

そんな中でも、ゆめちゃんは崩れることなく、静かに前を向いて進んでいくんですよね。その姿は、逆に不気味に見えるほどでした。

そして、最終話。すべてが終わったあと、彼女はほとんどセリフを発しません。ただ、ウサ公の表情と行動がすべてを物語っているかのように描かれます。

このシーンは本当に秀逸で、言葉がない分、読者に解釈が委ねられているんですよ。

「ゆめちゃんは最後に何を思っていたのか?」これについては、本当にいろんな考察があります。

例えば、「すべてを諦めてしまっていたのではないか」という説や、「最初から世界の真理に気づいていたからこそ、淡々としていた」という説など、多様な読み方ができます。

ただ一つ言えるのは、彼女は“最後まで人間であろうとした”キャラだったということです。悲しみも怒りも飲み込みながら、それでも誰かに手を差し伸べることをやめなかった。そんな姿勢が、とても印象的でした。

静かで淡々としているのに、強烈な存在感を放つ。ゆめちゃんの最後には、そういう不思議な余韻が残りましたね。

チュニーキン、文・春、ネコUFO、ヤンツンメン、プリンセス・ズベタ達の最後の描写

『勇者たち』にはゆめちゃんやウサ公のような主要キャラ以外にも、クセの強すぎるサブキャラがこれでもかと登場します。

特に、ここで紹介する「チュニーキン」「文・春」「ネコUFO」「ヤンツンメン」「プリンセス・ズベタ」などは、見た目も性格もトリッキーすぎて一発で記憶に残るメンツですよね。

まず「チュニーキン」。名前からして謎ですが、彼(?)は登場時からずっと何を考えているのか読めないキャラでした。

言葉は少なめで、妙に物腰は柔らかい。でも気づいたら空気のように消えていたりして、「あれ?チュニーキンどこ行った?」と読者を困惑させてきました。

最後は明確なシーンもないまま退場。なんだか都市伝説のような存在感でしたね。

「文・春」は、もう名前が時事ネタすぎて笑っちゃいましたが、その分かなり風刺的なキャラでした。表では正義感を語りながら、裏でスキャンダルをバラまくようなタイプ。

SNSやマスメディアへの風刺キャラとして登場したのかもしれません。終盤は空気のようになってフェードアウトするように姿を消しますが、これは“声だけ大きい人間は、実際の現場では消えていく”って皮肉なのかも。

そして「ネコUFO」。これは完全にビジュアル勝ちのキャラです。UFOに乗った猫という斬新すぎる設定で、言動もなんだか宇宙的。

でも、最後は意外とシンプルで、突然の敵襲にあっけなく倒れてしまいます。逆に「え、そんなに簡単に?」ってツッコミたくなるようなラストでした。

「ヤンツンメン」は細長い棒のような頭部を持つキャラで、顔が3つあり、それぞれ独立した意思があるようなやつです。

登場シーンは地味だけどじわじわ来るタイプ。悲しいのか面白いのかよく分からない描写で消えていきます。「カップ麺みたいなやつだったな…」と妙に印象に残るのが不思議な魅力でした。

最後に「プリンセス・ズベタ」。この人(?)は“高貴でワガママな”というテンプレを極限まで煮詰めたようなキャラでしたが、仲間との軋轢に耐えきれず早めに離脱してしまいます。

そのラストもまた「現実逃避型の人間は争いを避けて消えていく」というメッセージのようにも見えました。

これらのキャラたちに共通するのは、「深く掘り下げられないまま退場する」という点です。でも、それがこの作品らしさでもあるんですよね。

誰もが平等にスポットライトを浴びるわけじゃない。むしろ、こういう“よくわからないまま消える存在”が、現実にもいるんだな…って考えさせられるんです。

ある意味で、彼らは“モブ”ではなく、“リアルな人生の脇役”だったのかもしれませんね。

「やばいの」最後に見せた意外な変化

『勇者たち』に登場するキャラの中でも、ひときわ意味が分からない存在、それが「やばいの」です。

もう名前からしてヤバい。いや、ほんとにそのまま「やばいの」って名前つける?っていう驚きがありますよね。

このキャラ、見た目も正体もとにかく謎。最初は顔だけのぬいぐるみ感で、なんだこのマスコット?と思わせておいて、気づけば精神洗脳していくという、ホラーのような展開を見せてくれます。

最初は「ただの気持ち悪いキャラ」扱いだったのに、途中から「これ本当に味方なのか?」と疑いたくなるような存在感を放ち始めるんです。

物語が進む中で、やばいのは言葉を発さず、ただひたすら周囲を観察しているようなそぶりを見せます。そして、何もしていないように見えて、実は空気を読むでもなく、誰かを助けるでもなく、ただ“いる”だけの存在なんですよね。

最初は気にならなかったけど、終盤になると「これが一番やばいやつなんじゃないか…?」と思わせるような、不穏な雰囲気が漂ってきます。

そして注目なのが、“変化”です。無言だったやばいのが、突然巨大化し、仲間の行動を遮るような位置に立ちはだかるんですよ。しかもその表情が、笑っているのか怒っているのか分からない…なんとも言えない“ヤバさ”をにじませています。

これ、どう見ても「ただのマスコットじゃなかった」ってことですよね。読者の間では「やばいの=世界のバグ的存在」「やばいの=読者の不安の象徴」なんて考察もあるくらいです。

最終的にやばいのがどうなったのかは明確に描かれていません。ただし、そのラストの存在感と「変化」を見るに、このキャラには何かしらの“意味”があったことは間違いないと思います。

例えば、誰にも気づかれないうちにどんどん膨らむ“違和感”や“問題”みたいなものを表していたのかもしれませんね。

個人的には、「最初は気にならなかった小さなズレやほころびが、放っておくといつか取り返しのつかないことになるよ」という、社会に対するメッセージにも思えました。

名前のインパクトだけで片付けるにはもったいない、見た目以上に“やばい”キャラでしたね。

勇者たちに込められた風刺と現代性

『勇者たち』って、一見するとただのギャグ寄りファンタジー漫画に見えますよね?

キャラの名前はふざけてるし、絵もどこかポップでかわいらしい。だけど、この作品の本質に触れ始めると、「あれ?これ、めちゃくちゃ深くない?」とゾッとする瞬間が何度もあります。

実はこの作品、とんでもなく“現代をぶった斬ってる”社会風刺の塊だったりするんです。

まずベースとなっている構造がヤバい。普通のファンタジーなら、勇者が魔王を倒して「めでたし、めでたし」で終わるところですが、『勇者たち』はその“後”から物語が始まります。

つまり、目的がなくなった仲間たちが、自分の存在意義を見失い、内輪揉めしながら崩壊していく。

これってまんま、「大きな目標を達成した後の組織」や「平和になったはずの社会」に起こりがちな現象なんですよね。

「味方だったはずの人が、急に敵になる」「善意が暴走して争いを生む」「責任を押しつけ合って誰も助けようとしない」──こういったテーマが、ド直球で描かれているのに、なぜか読んでいて重たくなりすぎない。

その理由は、ポップなキャラデザインとちょっとお調子者なノリで包まれているからです。でも、包み紙をはがすと中身はかなりビターなんですよ。

それに加えて、キャラそれぞれが現代社会のある側面を象徴している点にも注目です。

たとえば、三杯酢は“SNSでのマウント合戦や、偽善の押し売り”。

ハエの王は“社会的弱者の孤立”。

スットコビッチ卿は“口だけの評論家”。

ウサ公は“感情の代弁者”、あるいは“傍観者としての読者自身”。

こんな風に、それぞれのキャラが何らかの“現代の病理”を背負っているんですよね。読む人によって、刺さるキャラも刺さるセリフも違う。

だからこそ、読み終わった後に「これ、ただの漫画じゃないな…」ってじわじわ効いてくるんです。

また、作品全体に漂う「救いのなさ」も、ある意味ですごく現代的だと思います。がんばっても報われない。正しさを持っていても伝わらない。何が正義か分からなくなる。

でも、それでも誰かと一緒にいたいと思う──そんな複雑な感情が、『勇者たち』という作品の根っこにはある気がするんです。

こうして見てみると、『勇者たち』は、見た目のユルさに騙されがちですが、実はかなり尖った“社会風刺作品”だったというわけです。

浅野いにお先生の作品らしく、見る人を選ぶところもありますが、ハマる人にはめちゃくちゃ深く刺さる。今の時代だからこそ、読む価値のある作品だと思いますね。

「勇者たち」結末・ネタバレ

『勇者たち』という作品、最初はポップでかわいらしい絵柄やふざけた名前のキャラたちに「これ、ギャグマンガかな?」と思った人も多いかもしれません。

でも、読み進めるうちにその印象はガラリと変わっていくはずです。そして最後にたどり着くのは、笑いとは程遠い、深くて苦い“現実のような結末”でした。

物語は、「暗黒の王」を倒した直後からスタートします。本来なら、ここで“めでたしめでたし”になるはずなんですが、この作品ではむしろ“ここからが地獄の始まり”でした。

目的を失った勇者たちは、次第にお互いの違いに不満を抱き、衝突し、分裂していきます。

その過程で誰かが敵に変わり、また誰かが命を落とし、そしてまた新たな“暗黒”が生まれてしまう…というループ構造が繰り返されていきます。

そして、最終話ではついにそのループの終着点が訪れます。勇者たちの多くは闇に堕ちるか、命を落として消えてしまいます。

頼れる仲間はいなくなり、残るのは人間の少女・ゆめちゃんと、言葉を持たないウサ公だけ。

この終盤、ゆめちゃんはほとんど言葉を発しません。

ただただ静かに、全てを見届けるような態度を取るだけです。そしてウサ公が最後に見せる“怒り”とも“悲しみ”とも取れる表情によって、読者はこの物語の意味を感じ取るしかない構成になっています。

「誰も救われなかった」と言ってしまえばそれまでですが、この物語が描こうとしたのは「救われない社会の中で、人はどう生きるか」というテーマだったようにも思えます。

争いは終わらない、誤解は解けない、善意はすれ違い、悪意は増殖する——それでも、誰かと共にいたいと願ってしまうのが人間なのかもしれません。

そして、ウサ公という“もう一人の読者”のような存在が最後に感情を爆発させることで、「どうしてこんなことになってしまったのか」と改めて問いを投げかけられているように感じさせられました。

派手なバトルも、感動的な和解もないこの結末。でもそこには、“現実と地続きの絶望”と、“小さな希望のかけら”がちゃんと描かれていたと思います。

最後まで読んだ後、静かに本を閉じたくなる、そんな重たいラストだったのは間違いないですね。

この結末が“救いがない”と感じるか、“これが真実だ”と思うかは、きっと読者それぞれの価値観によるところが大きいと思います。だからこそ、記憶に残るエンディングなんでしょうね。

勇者たち 無料で見るには?おススメの電子書籍媒体など

| サービス名 | 無料範囲・特徴 | 備考 |

|---|---|---|

| まんが王国 | 第1話を無料試し読み可能 | 会員登録不要でブラウザからすぐに読めます。 |

| 裏サンデー | 第1話を無料で公開 | PC・スマホどちらでも閲覧可能。 |

| U-NEXT | 第1話を無料で配信 | 無料トライアル中にポイント利用で他作品も楽しめます。 |

| BookLive! | 第1話を無料試し読み可能 | 会員登録不要でブラウザからアクセス可能。 |

| コミックシーモア | 第1話を無料試し読み可能 | 会員登録不要でブラウザからアクセス可能。 |

| ピッコマ | 第1話を無料で公開 | アプリでの閲覧が推奨されています。 |

これらのサービスでは、第1話を無料で試し読みできるため、作品の雰囲気を掴むのに最適です。

特に、まんが王国や裏サンデーは会員登録不要で手軽にアクセスできるのが魅力ですね。

また、U-NEXTの無料トライアルを利用すれば、他の作品もポイントで楽しめるので、漫画好きには嬉しい特典だと思います。

まずは気になるサービスで『勇者たち』の世界を覗いてみてはいかがでしょうか。

浅野いにお「勇者たち」最終回のネタバレ!読後に残る“虚無”の正体:まとめ

以下、今回のまとめです。

- 勇者たちは「魔王討伐後」の世界を描いた異色のストーリーである

- 戦いの終わりが新たな地獄の始まりとして描かれている

- 仲間同士の衝突や孤立から“暗黒”の連鎖が起きる構成となっている

- ウサ公の無言の行動がラストで物語の核心を示唆している

- ハエの王の闇落ちは社会的弱者の孤立を象徴している

- 三杯酢は偽善とSNS的空気感を風刺したキャラクターである

- やばいのは違和感や社会的な“バグ”を象徴する存在である

- ゆめちゃんは終始冷静で、感情を内に秘めた人間らしさを表現している

- ループ構造を通して争いの終わらなさが表現されている

- キャラたちは現代社会の矛盾や問題を投影した存在である

『勇者たち』は、浅野いにおの作品群の中でも異彩を放つダークファンタジーです。

物語は“魔王討伐後”の世界を描き、仲間たちの心の闇や崩壊、裏切りがリアルに浮き彫りになります。

登場人物たちは、個性的な名前と見た目ながらも、それぞれが現代社会を象徴する存在として描かれ、読者に強烈な印象を残します。

ウサ公ややばいの、ハエの王などのキャラを通じて、争いのループや孤立、無関心がもたらす闇を風刺的に描写しているのが特徴です。

読後の余韻が深い、非常に考えさせられる作品だと言えるでしょう。