攻殻機動隊「傀儡廻」の正体を徹底考察!物語との関係性も解説

『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX Solid State Society(攻殻機動隊S.A.C. SSS)』に登場する「傀儡廻(くぐつまわし)」は、物語の中でもとくに謎が多く、視聴後に「傀儡廻 正体」で検索する人が後を絶ちません。

その一方で、ストーリーの難解さや説明の少なさから「駄作」との声も見られ、賛否が分かれる作品となっています。

この記事では、傀儡廻とは何者なのか、ストーリーの流れとあわせてわかりやすく解説します。

初心者の方でも内容を理解しやすいよう、専門用語や世界観についても丁寧に取り上げていますので、ぜひ最後までご覧ください。

攻殻機動隊「傀儡廻」の正体は?ストーリーを合わせて考察

『攻殻機動隊S.A.C. SSS』における最大の謎が「傀儡廻の正体」です。

視聴者の多くが混乱したこの存在について、ストーリー全体と照らし合わせながら丁寧に解説していきます。

草薙素子との関係や、有線接続時の描写にも注目して考察を深めていきましょう。

攻殻機動隊S.A.C. SSSのストーリー解説!

『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX Solid State Society(通称SSS)』は、TVアニメシリーズ『S.A.C.』の続編として制作された長編作品です。

物語の舞台は前作『2nd GIG』から2年後の2034年。

公安9課の元エースである草薙素子はすでに姿を消しており、新体制のもとでトグサが隊長として課を率いています。

課員も大幅に増え、より複数の事件を同時進行で対応する組織へと進化しています。

物語は、かつてのシアク共和国の工作員たちが次々と不審な自殺を遂げるという事件から始まります。

彼らは体に「梵字」の刺青を持ち、ある計画に従って動いていたことがわかります。

その背後に見え隠れするのが、超ウィザード級ハッカー「傀儡廻(くぐつまわし)」の存在でした。

トグサたちは真相を追う中で、失踪していたはずの草薙素子と再会します。そして、彼女はバトーに「Solid Stateには近づくな」と警告を残して去っていきます。

この作品では、少子高齢化や介護システム、子供の虐待、移民問題など、現代の社会問題がストーリーに深く絡んでいます

。特に、子供と高齢者を管理する「Solid State Society」というシステムの存在が、倫理的な問いを投げかける内容になっているのが特徴ですね。

社会的なテーマとサイバーパンクの要素が絶妙に融合された、見応えのある作品だと思います。

攻殻機動隊S.A.C. SSSのSSSの部分ですね。

分かりづらい!傀儡廻の正体とは?

傀儡廻(くぐつまわし)は、『攻殻機動隊 S.A.C. SSS』における物語の核心を担う存在です。視聴者の多くが疑問を抱くのが、この傀儡廻の正体でしょう。

作中では「誰かの電脳をハッキングし、記憶を書き換えることができる存在」として描かれていますが、その全貌は一見してとても掴みにくいです。

ポイントとなるのは、草薙素子が有線接続を通じて見た「顔のオーバーラップ」です。

そこには、これまでシリーズに登場してきたバトーやトグサ、笑い男、ゴーダ、クゼといった複数のキャラクターの顔が重なっていました。

つまり、傀儡廻という存在は特定の個人ではなく、複数の人物の「深層心理」や「正義感」が電脳ネットワーク上で融合し、集合的な意思として自立したものだったと考えられます。

草薙素子もまた、その一部であり、知らず知らずのうちに傀儡廻に影響を与えていた可能性が高いです。

彼女が「Solid Stateには近づくな」と忠告したのも、無意識的にその危険性を感じ取っていたからかもしれませんね。

単なる敵キャラではなく、社会の歪みと人間の正義が生んだ存在――それが傀儡廻だったと思います。

この正体不明さが「攻殻機動隊」だな~と感じる人は多いはず。

「天才」が考えた漫画という攻殻機動隊ですが、細部まで読み込んだりアニメも何回か見直さないと

理解が追いつかないところが多々あります。

傀儡廻の本来の意味とは?

「傀儡廻(くぐつまわし)」という言葉には、単にアニメのキャラクター名以上の意味が込められています。

もともと「傀儡」は、人形や操り人形を意味する日本語です。

そして「廻す(まわす)」という言葉には、「操作する」「巡らせる」といった意味があります。

つまり、傀儡廻とは直訳すると「人形を操る者」、もっと広く解釈すれば「他者を裏からコントロールする存在」とも言えるでしょう。

『攻殻機動隊 S.A.C. SSS』の作中では、傀儡廻は電脳ネットワークを通じて他人の思考や行動すら操作することができる存在として描かれています。

このネーミングはまさにその能力を象徴していますね。

ただし、作中での傀儡廻は単なる一人のハッカーではなく、複数人の無意識が融合した集合的存在であるという点で、言葉の意味をさらに拡張しています。

人間の意志すらも“操り人形”にしてしまう社会構造やネットワークの恐ろしさを、傀儡廻という名前で表現しているのではないかと思います。

ネットワークと傀儡を結びつけるとは…。やっぱりスゴイ漫画(アニメ)だと思わざる得ません。

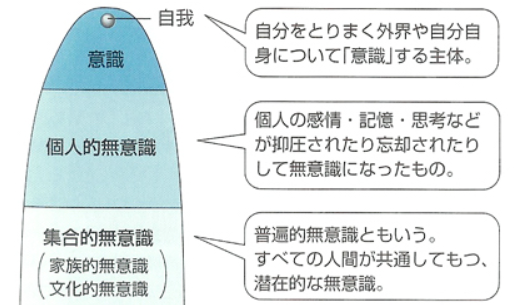

集団的深層無意識とは何かを解説

「集団的深層無意識」という言葉は、心理学者カール・ユングが提唱した概念として知られています。

この理論では、人間は生まれつき共通の無意識的なイメージや記憶、感情を持っており、それが社会全体に影響を与えるという考え方です。

作中で登場する傀儡廻も、まさにこの概念をもとに作られた存在だと考えられます。

『攻殻機動隊 S.A.C. SSS』における傀儡廻は、複数の人間が持つ「正義感」や「倫理意識」がネット上で集約・並列化されて生まれた存在です。

それは一人の人間の意志ではなく、複数人の「無意識」の共鳴が偶然にもひとつの人格のように動き出したものでした。

このように見ると、傀儡廻は“悪”として描かれているわけではありません。

むしろ、現代社会において誰もが抱えている不安や怒り、正義感が形を成して動き出してしまった、いわば「社会の鏡」のような存在だったとも言えるのではないでしょうか。

無意識のうちに誰かが生み出した結果だと考えると、恐ろしいと同時にとても人間らしい話だと思いますね。

無意識を「共有」しているということですかね。

攻殻機動隊「傀儡廻」の正体と作品評価!賛否別れる作品

本作『攻殻機動隊S.A.C. SSS』は、そのテーマ性の深さから高評価を得る一方で、「駄作」とする意見も少なくありません。

特に傀儡廻の描写をめぐっては、解釈が分かれるところです。この記事では、正体の解説とあわせて、作品評価についても整理していきます。

攻殻機動隊S.A.C. SSSの傀儡廻の回は「駄作」との声も

『攻殻機動隊 S.A.C. SSS』は、映像や音楽、テーマ性の完成度が高い作品として評価されていますが、一部の視聴者からは「駄作だったのではないか?」という声も上がっています。

その理由としてよく挙げられるのが、「傀儡廻(くぐつまわし)」という存在が非常に分かりづらかった点です。

視聴者の中には、「結局、傀儡廻って何だったの?」とモヤモヤしたままエンディングを迎えた方も多かったかもしれません。

また、物語の中で描かれる“介護システム”や“児童誘拐問題”など、リアルな社会問題に焦点が当てられている一方で、それらが複雑に絡み合い、ストーリー全体が難解になってしまったとも言われています。

アニメとして娯楽性を求める人にとっては、説明の少なさや曖昧な結末にストレスを感じたのかもしれませんね。

一方で、深く考察する楽しさや、見終わった後も余韻が残る構成に魅力を感じたという意見もあります。つまり、視聴者の“受け取り方”によって評価が大きく分かれる作品だと思います。

結果、駄作ではないと何度も見直すとわかるはずです。

長く愛される漫画・アニメであるということが伝わる制作陣の力の入れようです。

傀儡廻は草薙素子の無意識なのか?

作中で登場する「傀儡廻」が、草薙素子の無意識によって生まれた存在ではないか、という考察があります。

これは、素子自身が「Solid Stateには近づくな」と警告する場面や、傀儡廻が草薙の過去や考え方を知っているようなセリフを残していることから来ています。

さらに、終盤で素子が傀儡廻と有線接続をした際、その姿がコシキだけでなく、他のキャラクターや自分自身にも重なって見える演出がありました。

ここから読み取れるのは、傀儡廻が「特定の誰か」ではなく、「複数の人間の意識や正義感」が集まってできた存在だということです。そして、草薙素子もその一部を構成している、いわば“共同創造者”のような位置にいるとも考えられます。

とはいえ、素子本人が傀儡廻を自覚していたかどうかは不明です。だからこそ、彼女はその存在に恐れや警戒心を抱いていたのかもしれませんね。観る人によって解釈が分かれるという点でも、奥深いテーマだったと思います。

私は、主人格が少佐(素子)で主人格に他のキャラクターが付いているものと考察していました。

あくまでも主人格は少佐(素子)であるという風に考えていたのですが、統合された存在というのが公式の答えの様です。

傀儡廻と他キャラの記憶の融合説

傀儡廻の正体をめぐるもう一つの有力な説が、「複数のキャラクターの記憶や意識が融合してできた存在」という考え方です。

この説は、物語の中で草薙素子が見たビジョンにヒントがあります。傀儡廻とつながった瞬間、素子の目に映ったのはコシキの顔だけでなく、バトーやトグサ、クゼ、笑い男、ゴーダといったキャラクターたちの顔が重なって見えるというものです。

これはつまり、傀儡廻が「ひとつの意識」ではなく、「多くの意識が並列化されたネット上の集合体」であることを示しています。

それぞれのキャラクターが抱えていた“正義感”や“社会への疑問”、そして時には“苦しみ”といった感情がネットを介して混ざり合い、やがて独立した人格のように動き出してしまった。

そんな背景があると考えると、物語のメッセージ性も一段と強く感じられます。

このような融合体という存在は、攻殻機動隊ならではのSFらしい発想ですね。誰もが一度は考えそうな「善意が集まったら世界は良くなるのか?」というテーマにもつながっていたと思います。

近い未来に、現実世界で本当に起きそうな事件です。

「Solid State」とは何を示すのか

タイトルにもある「Solid State」とは、一体どんな意味なのでしょうか?英語の直訳では「固体」や「安定した状態」という意味になりますが、作品内ではもっと深い意味を持っています。

作中では「Solid State Society(SSS)」という言葉で使われており、これは社会全体が一つの構造体として機能し始めた状態、つまり“個”ではなく“群”で動く社会の象徴とされています。

この言葉の背景には、ネットワークを通じて人間の思考や判断がどんどん共有され、個人が個人でなくなっていく未来像が描かれています。

そうなると、一人ひとりが自分で物事を決めるのではなく、集合的な意志が社会を動かしていくようになります。

この構造の中に、無意識のうちに“同じような正義”が流れ込み、それが傀儡廻という形で表出したというわけです。

つまり「Solid State」とは、人間の感情や意志までもが一つに統合されていく社会の姿を示しているのではないでしょうか。

そしてその結果が果たして理想的なのか、それとも危険な道なのか――この問いを作品を通して投げかけていたのだと思いますね。

スピリチュアルな世界でいう「ワンネス」に近い状態なのか?とも考えましたが…。

攻殻機動隊の傀儡廻の正体を徹底考察!物語との関係性も解説・まとめ

『攻殻機動隊S.A.C. SSS』に登場する「傀儡廻」は、その正体が非常に複雑で、多くの視聴者が混乱した存在です。

単なるハッカーではなく、草薙素子や他キャラの無意識的な正義感が融合し、ネット上に自立した「集団的深層無意識」として現れた存在と考えられています。

作中では、社会問題や倫理観をテーマに描かれており、視聴者の解釈によって「駄作」との評価もある一方で、深い考察を楽しめる作品として高く評価する声も多いです。

難解ながらも思考を刺激するストーリーですね。