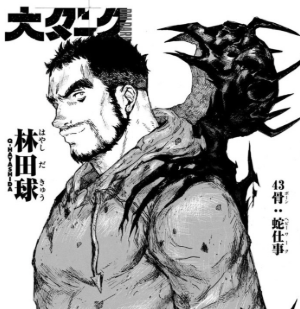

大ダークが打ち切りと誤解された理由と現在の連載状況!前作は傑作

「大ダーク 打ち切り」と聞いて驚いた方もいるかもしれませんが、結論から言えばその情報は誤りです。林田球によるこの作品は、独自のストーリーと広大な世界観を持ち、今も「ゲッサン」で連載中の現役漫画です。

前作「ドロヘドロ」との関連やつながりが話題になることもあり、読者の間ではさまざまな考察が飛び交っています。

中でも「ダメ丸=チダルマ説」といった噂や、クセのある登場人物、そしてミートボールスパゲティパン=ミボスパンなどの独特な用語が作品に深みを加えています。

一部では「つまらない」という声もありますが、それ以上に「面白い」と感じている読者が多いのも事実です。また、大ダークを無料で楽しめる方法も存在します。この記事では、作品の魅力や評価の背景を丁寧に解説していきます。

大ダーク打ち切りの噂は本当なのか?そんなわけない!

昨日家族の付き添いでアベイル行ったら"大ダーク"のTシャツ売ってて飛びついた😭✨

— YouTo(ユウト)💎💀 (@YouTo66) April 26, 2025

え?いつコラボしてたの?!!!

ドロヘドロもだけど、ニッチな人気作品とコラボしてくれて嬉しすぎる!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/toH9Uo01Tj

ネット上では「大ダーク 打ち切り」といった言葉が飛び交っていますが、実際にはまったくの誤情報です。

連載は現在も継続中で、単行本も順調に刊行されています。少しでも更新が途切れると「終わったの?」と心配されるのは、それだけ注目されている証かもしれませんね。

ここでは、なぜそんな噂が出たのか、その背景を見ていきましょう。

大ダークは現在も連載中である事実

ず最初にハッキリお伝えしておきたいのが、「大ダーク」は打ち切りになんてなっていません!むしろ、今も絶賛連載中です。SNSや掲示板で「終わったの?」なんて声を見かけますが、それは誤解というやつですね。

この噂が広まった背景には、前作「ドロヘドロ」があまりにも有名だったことが関係しているのかもしれません。

林田球先生の作品を追っていたファンにとっては、次回作となる「大ダーク」への期待が大きく、連載の更新がない期間が少しでもあると「え?打ち切り!?」と過剰に反応してしまった…そんな流れも考えられます。

実際には「ゲッサン」(小学館)で2019年4月からしっかりと連載が続いており、2024年10月時点で単行本は8巻まで刊行済み。打ち切りどころか、作品の世界観やキャラ設定もどんどん深まってきていて、むしろこれからが本番とも言えるフェーズなんです。

だから、「大ダークってもう終わったんでしょ?」と思っていた方は、安心して読み進めて大丈夫ですよ。むしろ今のうちに読み始めたほうが、今後の展開をリアルタイムで追えて楽しいと思います。

「大ダークつまらない」評価も当然ある

「大ダークってちょっとつまらなくない?」という声、ネットでたまに見かけますよね。確かに、そんな評価がゼロではないのは事実です。ただし、それにはいくつかの“なるほどな理由”があるんです。

まずひとつは、前作「ドロヘドロ」と比べてしまう読者が多いこと。「ドロヘドロ」はクセが強くてストーリーも濃厚、キャラも個性バクハツでした。

そのため「大ダーク」のほうがテンポが緩やかに感じてしまい、「展開が遅い」「何をしたい話かわからない」といった印象を持たれることがあるようです。

また、主人公のザハ=サンコが少年らしいゆるさを持っていて、ちょっとマイペースなのも賛否が分かれるポイントかもしれませんね。ドロヘドロのカイマンのように“見た目からインパクト大!”というキャラではない分、最初はとっつきにくいと感じる人もいるのかも。

ただこれは言い換えると、「じわじわ来るタイプの作品」ってことなんですよね。派手さで押すというより、コメディとバイオレンスのバランス感覚で読ませてくる作品なので、ノリに乗れるとかなりクセになると思います。

つまり、「つまらない」という評価は“前作との比較前提”で語られている部分が大きいと言えるのではないでしょうか。

実際は面白い?読者評価のギャップ

おもしろいかどうかで言えば、「大ダーク」は面白いです! ただし、この作品の面白さは“わかりやすいドカン系”ではなく、読み込むほどクセになるタイプ。なので最初に「どこが面白いの?」と思う人も、少しずつハマっていく傾向があるんですよ。

読者の声を見てみると、「最初はゆるすぎると思ったけど、気づいたら好きになってた」や、「キャラが増えるごとに味が出てくる」なんて意見も多いです。

特に、アバキアンや死ま田=デスのような個性派キャラが物語に深みとギャグ要素を足しているのがポイントですね。

一方で、評価が二極化しやすいのも事実です。というのも、序盤のテンポがゆるめで、しかも世界観が最初からぶっ飛んでいるので、読者によっては「ついていけない」と感じる可能性があるからです。

ですが、それでも「大ダーク」は単行本も継続して売れていて、コアなファンがしっかり付いているのが強み。クセが強いけど、だからこそ愛される。そんなポジションにいるのが、この作品の面白さだと思います。

結局のところ、食べ物でいうなら“最初はなんだこれ?と思うけど、気づけば無性に食べたくなるラーメン屋”みたいな感じかもしれませんね。

大ダークのストーリーと世界観を整理

「大ダークって、どんな話なの?」と聞かれてパッと答えるのはちょっと難しいかもしれません。なぜなら、この作品の世界観がとにかく広くて深いからです。

物語は、主人公ザハ=サンコの「骨を奪った者にはどんな願いも叶う」という噂から始まります。この設定だけでもかなりパンチが効いていますよね。そのせいで、彼は宇宙中の賞金稼ぎから命を狙われる羽目になってしまいます。

そんな彼をサポートするのが、喋る武器のような相棒アバキアン。さらには「死を食う」謎の存在・死ま田=デスや、「ただの人間」と言いながら何かを隠しているダメ丸=チダルマなど、クセつよキャラが次々登場してきます。

この世界は「闇のニーモツ」「光力塊」など、独特のワードセンスで構成されていて、SFだけどどこか人間くさく、バイオレンスだけどコミカル。そういうチグハグさが妙にクセになるんです。

宇宙を舞台にしながらも、どこか小学生男子の落書きノート的なワチャワチャ感があるのも魅力のひとつ。設定や言葉が難しすぎず、あえてシンプルな単語で構成されているところも、読みやすさにつながっているんじゃないかと思います。

このように、「大ダーク」はただの宇宙バトルものじゃなく、混沌とした中に絶妙なバランスを保った異色のSFコメディなんですよね。

大ダーク打ち切りとドロヘドロの関係性!ドロヘドロが面白すぎた

ドロヘドロと大ダークの服マジでマジで買ってよかったカッコ良すぎる…この夏死ぬほど着るぞ pic.twitter.com/mnMDmzTHJ9

— ベミ㌠ (@_mqze_) April 1, 2024

「ドロヘドロが神すぎたから、大ダークは微妙…?」そんな比較があちこちで見られます。でも実際には、両作品の間に明確なつながりはありません。

作風やキャラクターのノリに共通点はありますが、別物として楽しむのが正解です。ここでは、なぜ大ダークがドロヘドロと比較されやすいのか、その理由を紐解いていきます。

大ダークとドロヘドロの関連性と違い

「大ダークって、ドロヘドロと何かつながりあるの?」という疑問、かなり多くの人が抱えているようです。

たしかに、作者が同じ林田球先生であることもあって、作風に“あの感じ”がチラつくのは事実。でも、実はこの2作品、世界観としては直接のつながりはないんです。

一方で、雰囲気やノリにはやっぱり共通点が見え隠れします。例えば、登場キャラがどこかぶっ飛んでいたり、グロとギャグが絶妙なバランスで同居していたりする点は、「ああ、林田ワールドだな」と感じさせてくれる部分ですね。

それからもう一つ、マスクや仮面をかぶっているキャラが多いのも、両作品に共通するポイント。

ドロヘドロの煙ファミリーを思い出す人もいるんじゃないでしょうか?でも「大ダーク」では、さらに明るくてテンポの速いギャグが多めになっていて、「ドロヘドロのダークさに少し疲れた人」でも楽しめるような作品になっています。

つまり、直接的な物語のリンクはないけど、読んでいると「どこか懐かしくて、でも新しい」という不思議な感覚に包まれるんですよね。

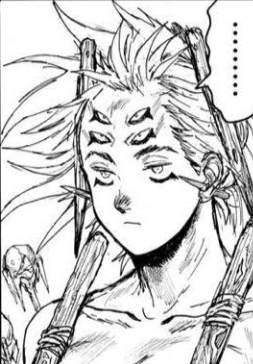

登場人物から見る大ダークの魅力

「大ダークってキャラの名前が難しい!」なんて言われることもありますが、実はこの登場人物たちが作品の魅力そのものだったりします。というのも、一人ひとりが強烈な個性を持っていて、ただの“宇宙SF”じゃ終わらない深みを出しているんです。

まず主人公のザハ=サンコ。骨を狙われる呪われた少年…という重めの設定にもかかわらず、本人はどこかお気楽でちょっと抜けてる。だからこそ、シリアスな展開にもギャグっぽさが自然と溶け込むんですよね。

相棒のアバキアンは“闇のニーモツ”という便利アイテムのような存在なんですが、単なる道具じゃなく、しっかりとサンコを心配してる優しさもあったりして、そのギャップがたまりません。

さらに、死ま田=デスは“死を食べる”という異色の設定を持ちつつ、サンコの初めての友達という立ち位置が尊くてグッとくるんです。こういうキャラ同士の距離感に、妙にリアルさを感じてしまいます。

どのキャラもクセが強いけれど、読んでいるうちにどんどん愛着がわいてくるんですよ。ある意味、“推し”が見つかりやすい作品かもしれませんね。

ダメ丸=チダルマ説の考察と根拠

ネット上では、「ダメ丸=チダルマ説」なんて噂も飛び交っています。これ、初めて聞いた人にとっては「何のこっちゃ?」という感じかもしれませんが、ファンの間ではちょっとした考察ネタになっているんです。

まず「ダメ丸」とは、作中で“4匹の害悪”と呼ばれるうちの最後の1匹。見た目は普通の少年風で、本人は「ただの人間」と言い張っているんですが、その言動や能力に謎が多すぎるんです。

一方、「チダルマ」とは前作「ドロヘドロ」に登場した超重要キャラ。悪魔・魔法使いの摂理を超えた存在で、圧倒的な力を持っていました。

そんな彼とダメ丸が重ねられる理由としては、「見た目がどこか似ている」「正体が明かされない」「実は裏で何かを操っていそう」といった共通点があるんですよ。

また、ダメ丸がチダルマであることをにおわせる描写もあります。

とはいえ、公式にこの説が認められているわけではありません。あくまで“楽しむための考察”として見ておくのが正解です。こうした“裏読み”ができるのも、大ダークの奥深い世界観あってこそだと思います。

大ダークを無料で見る方法まとめ

| サービス名 | 無料試し読み | 特徴・備考 |

|---|---|---|

| まんが王国 | あり | 会員登録で無料作品が増加。期間限定で1巻無料公開の可能性あり。 |

| ブックライブ | あり | 無料試し読み対応。クーポンやポイント還元キャンペーンが豊富。 |

| Renta! | あり | 無料試し読み対応。レンタル形式で気軽に読める。 |

| ゲッサン公式サイト | なし | 作品情報や作者プロフィールを掲載。試し読みは未対応。 |

ここまで読んで「大ダーク、ちょっと読んでみようかな…」と思ったあなた。どうせなら、お得に読む方法を知っておきたいですよね?ということで、ここでは無料で読める手段をざっくりご紹介します。

まず王道は電子書籍サービスの初回特典を使う方法。たとえばDMMブックスなら初回90%OFF、楽天Koboなら初購入で楽天ポイントが70倍になるキャンペーンなどがあります。

KindleやBOOK☆WALKERでも初回クーポンが発行されることが多いので、うまく活用すれば1巻まるごとタダ同然で読めちゃうかもしれません。

また、まれにですがゲッサン公式サイトや期間限定の無料公開キャンペーンでも、一部話数が無料配信されることがあります。そういうタイミングを狙って読むのも一つの手ですね。

ただし、注意点としては「完全無料で全巻読めるサイト」は基本的に存在しないということ。公式が出していない非正規サイトには絶対にアクセスしないようにしましょう。

ウイルスやフィッシングの危険もありますし、作家さんの応援にもなりませんからね。

ということで、賢く使えば「大ダーク」をおトクに楽しむことができます。無料分でハマったら、ぜひ続きを購入して“闇と笑いの宇宙”をじっくり味わってください!

大ダーク(林田 球)を再読(6巻まで)。

— だーくひーろー (@LeGaGaLeGaLeGa) May 7, 2025

襲い来る醜い欲(嫉妬から成る願望)を掻い潜り、悲劇的で謎多き宿命に対し『最強故の楽観性を心に宿し抗う』冒険譚。闇以上に『光も』死と隣り合わせのダークな世界観をユーモアが包むバランス、特殊なSF設定の連発に対し説明を会話に組み込むのも読みやすいです。 pic.twitter.com/R5g5lCVB1E

大ダークが打ち切りと誤解された理由と現在の連載状況!前作は傑作・まとめ

以下、今回のまとめです。

- 大ダークは現在も「ゲッサン」で連載中である

- 打ち切りの噂は誤情報である可能性が高い

- 前作「ドロヘドロ」の影響で誤解が広まったと考えられる

- 一部では展開が遅いと感じ「つまらない」と評価されている

- キャラ設定や世界観が深く「面白い」との声も多い

- 登場人物は個性が強く愛着を持たれやすい構成になっている

- 「ダメ丸=チダルマ説」がファンの間で注目されている

- SFとコメディが融合した独特な世界観を持っている

- 公式キャンペーンや特典を使えば無料で一部を読める

- 非正規サイト利用は危険かつ作家支援にならないため注意が必要

『大ダーク』が打ち切りになったという噂は完全な誤解です。林田球による本作は現在も「ゲッサン」で連載中で、広大な世界観と独特なストーリーが展開されています。

前作『ドロヘドロ』との比較から「つまらない」と感じる声もあるものの、個性豊かな登場人物やギャグとバイオレンスが絶妙に絡む展開に「面白い」との声も多く寄せられています。

特に「ダメ丸=チダルマ説」や、作中に登場する“ミボスパン”など、細かい設定にも考察の余地があり、作品に深みを与えています。また、電子書籍の初回特典や無料公開キャンペーンを活用すれば、無料で『大ダーク』を楽しむことも可能です。

ドロヘドロとのつながりを感じさせる作風を持ちつつ、独自の魅力を持つ本作は、今後の展開にも注目が集まるSFコメディといえるでしょう。