青のミブロと銀魂が似てる理由は?キャラや演出を比較分析

『青のミブロ』が『銀魂』に似ていると話題になっています。

確かに、アニメの雰囲気やテンポ感、登場人物の掛け合いにはどこか共通するものがあり、「もしかしてぱくり?」なんて声もちらほら見かけます。

しかし、それは表面的な印象にすぎません。本記事では、「蒼のミブロが銀魂に似ているといわれるわけ」を起点に、作品のあらすじや世界観、主要キャラクターの個性、そして「にお」というオリジナル主人公のモデルがいるのかどうかまでを深掘りしていきます。

また、史実と架空のバランスがどう描かれているのか、「つまらない」「面白くない」といった評価も含めてリアルな読者の声を分析。

現在何巻まで発売されているのか、アニメ化は何期まで進んでいるのか、といった基本情報も合わせてご紹介します。

『青のミブロ』という作品の魅力と立ち位置を、多角的にまとめた記事になっています。

青のミブロと銀魂が似てる理由とは?演出・声・主題歌など

青のミブロめっちゃ面白いな

— げろっぴ (@an7ZD46uEkrlFOD) March 8, 2025

るろ剣や銀魂と重ねて見るとキャラ達のギャップで楽しい

歴史に忠実だし、第一主人公(主人公組)めっちゃくそ可愛い。なんだあの生き物たち、うちで養いたいんだが

『青のミブロ』が『銀魂』と似ていると言われる理由には、いくつかの要素が重なっています。

テンポの良い演出や、キャラクターの軽妙な掛け合い、そして杉田智和さんの声やSPYAIRの主題歌など、共通点は意外と多いんです。

雰囲気が“銀魂っぽい”と感じる人が多いのも納得ですね。ただし、似ているからといって内容まで同じではない点は見逃せません。

蒼のミブロが銀魂に似ているといわれるわけ

ラウンドワンのコラボ情報どこ〜?

— Cherry-Sakura絵里 (@kirsche513) March 17, 2025

マヨネーズの青のミブロのコラボメニューあるから、土方スペシャル(銀魂)に因んでクロスオーバー御伴刀剣男士撮影するんだけど?

薄桜鬼、るろうに剣心、どちらも映像楽曲無くて残念すぎ!

刀剣乱舞、銀魂、があるのは救い。 pic.twitter.com/t9sL6MfOAl

「蒼のミブロって銀魂っぽくない?」――そんな声がSNSを中心にチラホラ上がっています。確かに、ちょっと見ただけで「お、雰囲気が似てるかも」と感じる人は多いかもしれません。

まず一番目立つのが、オープニングの演出やテンポ感ですね。視覚的にも音楽的にも勢いがあって、ちょっとギャグっぽい瞬間を交えつつ、シリアスにもちゃんと向き合うあたり、「あれ?銀魂で見たことある感じ!」となるのも無理はないです。

また、キャラの立たせ方にも共通点が見られます。主人公におが周囲の濃いキャラクターに翻弄されつつも成長していく構図は、銀魂の銀時とその仲間たちのやりとりにも通じるものがあるんです。

たとえば、におが周囲からイジられながらも愛されていく感じ、銀魂ファンなら「あー、銀さんと新八のノリっぽいかも」と思ってしまうかもしれません。

ただし、作品のテーマや描きたいこと自体は大きく異なります。『青のミブロ』は新選組の成り立ちや歴史の再解釈に重きを置いた骨太な物語。一方の『銀魂』はパロディとコメディに全振りしたエンタメ重視の世界。

だからこそ、似ているようで違う、そんな不思議な既視感を覚えるんだと思います。

つまり、似てると言われる理由はあるけれど、方向性そのものは別物って感じですね。

青のミブロぱくり?という声の真相

「青のミブロって、銀魂のパクリじゃないの?」という疑問をネットで見かけることがあります。でもそれ、本当にそうでしょうか?結論から言うと、そういう意図はまったく感じられません。

こうした声が出る理由の一つには、先に話した「似ている演出や雰囲気」があると思います。特にオープニングやキャラの掛け合いなんかは、確かに銀魂の空気感を思わせる部分もあります。

そこだけ切り取ると、「あれ?」って思ってしまうのも無理はないんですよね。

しかし実際には、『青のミブロ』は原作漫画からしてしっかりと歴史背景に根差した構成になっていて、新選組の史実をベースにしながら、オリジナルキャラクターのドラマを丁寧に描いています。

テーマやメッセージ性も明確で、エンタメ作品とはまた別の深みがあります。

それに「似ている=パクリ」とは限りません。たとえば、同じ声優さんを使っていたり、似た雰囲気の音楽を使っていたりすることで、ファンが自然と既視感を持ってしまうこともあるでしょう。

それは「オマージュ」や「制作上の演出効果」であって、意図的に何かを真似しようとしたものではないと感じます。

むしろ、銀魂に馴染みがある人にとって『青のミブロ』が「入りやすい作品」になっていると捉えた方が前向きかもしれませんね。

杉田智和の起用が与える印象

🔷#近藤勇 役

— アニメ『青のミブロ』公式 (@miburo_anime) October 12, 2024

<cv. #杉田智和>

純粋でどこか天然なところもあるが、

剣の腕は壬生浪士組・通称”ミブロ”でも随一。

身も心も武士であろうとする人物。

TVアニメ『#青のミブロ』

いよいよ10/19(土) 夕方5:30〜放送開始‼https://t.co/VWq4eOScYr pic.twitter.com/liMTO5a68p

『青のミブロ』で近藤勇を演じているのは、あの杉田智和さん。そう、銀魂で坂田銀時を演じていたあの杉田さんです。もうここでピンときた方、けっこう多いんじゃないでしょうか。

杉田さんの声には独特の存在感がありますよね。落ち着きがありつつも、どこか飄々としていて、それでいてシリアスなセリフもしっかり響かせる。だからこそ、「銀時の声の人が、また幕末キャラやってる!」という印象を持たれやすいのは仕方ないかもしれません。

それに、杉田さんはキャラに“色”をつけるのが上手いんです。声を当てるだけじゃなく、空気感や間の取り方、そしてアドリブっぽい自然なセリフ回しが非常に特徴的。

近藤勇という歴史上の重たい存在を、ちょっと人間味のある“親しみやすい隊長”に仕立てているところがまた魅力なんですよね。

一方で、「また銀魂っぽくなっちゃうんじゃ?」という不安を感じる声もあるようですが、そこは心配しなくて大丈夫。

『青のミブロ』はあくまでシリアスを基調にした物語なので、杉田さんの演技も銀時のような軽妙なノリではなく、芯のある熱血漢として描かれています。

つまり、杉田智和さんの起用は“懐かしさ”と“新しさ”を両立させたキャスティングだと思えますね。

SPYAIR主題歌が生む共通イメージ

アニメ『青のミブロ』の第1クールオープニングを飾るのは、なんとSPYAIR。あれ?どこかで聞いたような……そう、銀魂の主題歌でも大活躍したあのバンドです。

SPYAIRの楽曲って、めちゃくちゃ熱いんですよね。疾走感のあるロックサウンドに、どこか青春の焦燥感と希望が同居している感じ。

だからこそ、銀魂のような“笑って泣けるアニメ”との相性がよかったんだと思います。

で、『青のミブロ』も実は似たような要素があるんです。歴史を背景にしながらも、仲間との絆や青春の痛み、葛藤などが描かれているので、SPYAIRの歌声がピッタリハマる。

イントロを聞いた瞬間に、「あれ、銀魂の新作始まった?」と思っちゃう人が出てくるのもわかります。

ただし、この類似感は「意図的な演出」というよりも、「たまたま合うもの同士が合った」って感じだと思うんです。SPYAIRにとっても、この手のテーマは得意分野。だから、自然と“銀魂っぽい”エッセンスが出てくるのかもしれません。

このように、SPYAIRの主題歌が生む共通イメージは、作品の第一印象をぐっと親しみやすくしてくれる大きな要素なんじゃないでしょうか。

蒼のミブロの雰囲気やテンポ感の共通点とは?

『青のミブロ』の雰囲気、どこかで感じたことありませんか?そうなんです、あの『銀魂』に通じるテンポ感や空気感があるんですよね。

まず、全体的に“ノリがいい”んです。キャラクターの掛け合いがテンポよくて、サクサク進むストーリー展開は、まさに銀魂的。重たい歴史ものかと思いきや、笑えるシーンやちょっとしたツッコミどころもあって、そのギャップがクセになるんですよ。

たとえば、シリアスなシーンのあとに、ふいにくだけた会話が入って場が和んだりします。これはまさに銀魂でもよく見られる演出のひとつ。戦いと日常、笑いと涙、そういった相反する要素がバランスよく交互にやってくるのが両作品の大きな共通点です。

一方で、『青のミブロ』は実際の歴史を下敷きにしているぶん、物語の深さや展開にはより重みがあり、テンポのよさに加えて“人間ドラマの厚み”があるのも特徴ですね。

だからこそ、テンポ感がよくても内容が軽すぎず、しっかりと感情移入できる作品になっています。

つまり、両作の“雰囲気が似ている”と感じるのは、テンポの取り方や感情の起伏の作り方が共通しているから。けれど、それぞれに芯のある個性があるので、決して同じものにはなっていません。それがまた面白いところだと思います。

青のミブロと銀魂の違いを比較!世界観や登場人物

将軍と言われると、銀魂の将ちゃん思い出しちゃう

— ももんこのじ🐇🍑🐉 (@touhannsan) December 21, 2024

青のミブロ見ようのに、意識は銀魂 pic.twitter.com/7GZNcEh4Hm

一見すると似たように見える『青のミブロ』と『銀魂』ですが、物語の方向性や世界観はかなり異なります。

青のミブロは史実をもとにした硬派な歴史フィクション、対する銀魂はパロディ満載のコメディ作品。この違いは登場人物の描き方やストーリー展開にも色濃く出ています。ここでは両作品の特徴を具体的に比較していきますね。

青のミブロ あらすじと世界観の特徴

『青のミブロ』の物語は、幕末の京都を舞台に、新選組――当時はまだ壬生浪士組と呼ばれていた集団の結成と成長を描く歴史フィクションです。とはいえ、「歴史もの」と聞いて構えちゃう必要はありません。むしろ、意外と“見やすい・読みやすい”って声も多いんです。

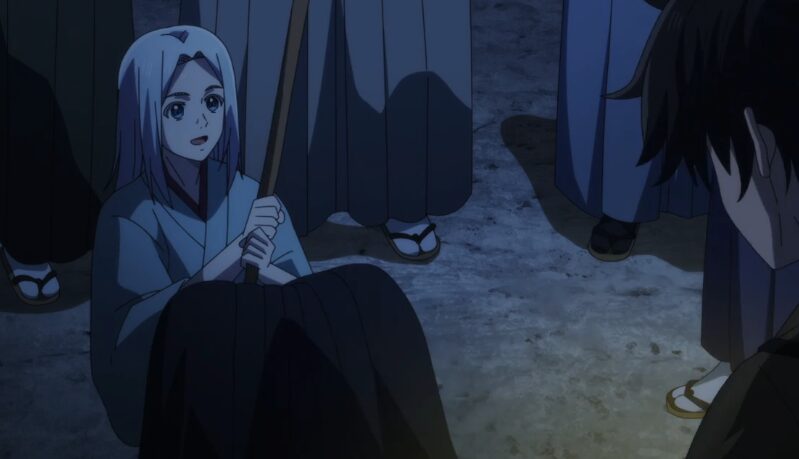

物語は、白髪で青い瞳を持つ少年「ちりぬ にお」が、団子屋での生活から一転、壬生浪士組に加わるところから始まります。新選組の歴史を、少年の視点で体感していくという形なので、難しそうな歴史知識がなくてもスッと入り込めるのがポイントです。

この作品の世界観の魅力は、リアルな歴史の空気感と、フィクション要素の絶妙な融合にあります。

たとえば、徳川家茂や土方歳三、沖田総司といった実在の人物が登場する一方で、「にお」や「田中太郎」など、完全オリジナルのキャラクターたちも多数登場します。このミックスが、史実の重みと創作の面白さをいい具合に共存させているんですね。

もちろん、戦いや暗殺、藩の陰謀など、緊張感のある展開も多いですが、それだけではなく「友情」「家族」「生きる意味」など、人間くさいテーマも多く描かれています。これにより、歴史に詳しくない人でも共感できる場面がたくさん出てくるんです。

このように言うと、ちょっと堅い作品に聞こえるかもしれませんが、テンポが軽快でキャラ同士のやりとりも笑える部分があり、むしろ親しみやすい歴史エンタメだと思います。

青のミブロの登場人物の魅力

『青のミブロ』の魅力を語る上で欠かせないのが、個性豊かな登場人物たちです。とにかくキャラが濃い!そして、それぞれにちゃんと“物語”があるのがイイんですよね。

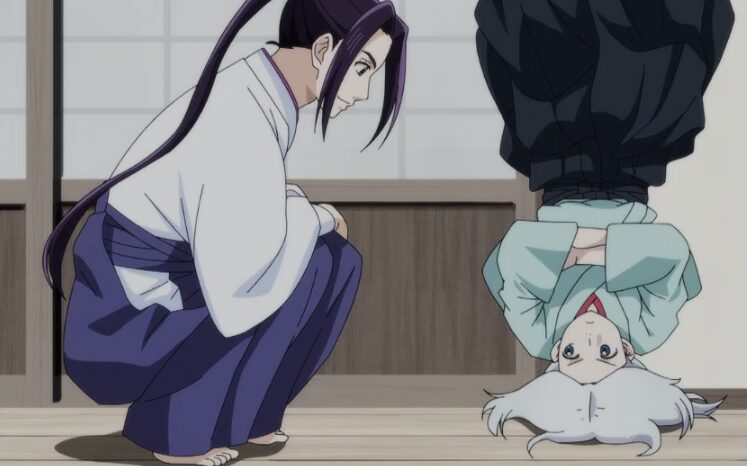

まずは主人公の「ちりぬ にお」。白髪で青い瞳という印象的なビジュアルに加え、純粋で素直、でも芯のある少年です。最初は一般人だった彼が、武士だらけの世界に飛び込み、葛藤しながらも少しずつ仲間として認められていく姿は、グッときます。

それから、「斎藤はじめ」。いわゆるツンデレ系(?)で、口が悪いけど根は真面目で仲間思い。彼が見せるちょっとした優しさに、読者はグラっとくるんですよ。

さらに忘れてはいけないのが「田中太郎」。ひねくれた性格で、自分に自信がなくて、でもどこか放っておけない。におとの関係性が物語をより深くしています。

そして、歴史ファンにはおなじみの土方歳三、沖田総司、近藤勇なども登場。彼らは史実に基づいた人物ながら、それぞれが“物語の中の人”としてしっかり生きています。特に近藤勇の天然っぷりや、沖田のマイペースさには、思わずクスッとする場面も多いです。

一人ひとりの背景や性格が丁寧に描かれていて、「このキャラの話もっと知りたい!」と思わせるキャラクター構成になっているのは、本作の強みだと思いますね。

青のミブロ「にお」の モデルは存在する?

「ちりぬ におって、歴史上の人物なの?」と気になる方、結論から言うと、におは完全なオリジナルキャラクターです。新選組という史実に基づいた舞台の中に生きる“創作された存在”という立ち位置ですね。

ではなぜ、におは実在っぽく見えるのでしょうか?その理由は、彼のキャラクター造形がとてもリアルで、歴史的背景としっかりリンクしているからだと思います。

におは貧しい暮らしの中で優しさを忘れず、偶然の出会いから武士の世界へと飛び込んでいく普通の少年です。これは、幕末という混乱の時代に“どこにでもいたかもしれない若者像”を体現しているとも言えるんですよね。

また、「ちりぬ にお」という名前がひらがな表記であることも、史実のキャラクターと区別するための演出だと考えられます。土方や沖田のように漢字で表記された名前と並ぶと、におの“異質さ”や“架空性”がより浮き立ちます。

こうして見ると、におは「歴史を描くための語り部」としての役割を担っているとも言えます。視聴者や読者がにおと一緒に幕末を体験することで、物語の世界に深く入り込めるようになっているんです。

つまり、モデルはいないけれど、リアルな世界観の中に“違和感なく溶け込む存在”として、におというキャラクターは巧妙に作られているのだと思います。

青のミブロの史実と架空のバランス

『青のミブロ』の面白いところって、「史実を元にしながらも、ガチガチに歴史ドラマにならない」ところなんです。歴史好きな人も、そうじゃない人も楽しめる絶妙なバランスがあるんですよ。

例えば、登場人物の多くは実在の人物です。土方歳三や沖田総司、近藤勇など、新選組のメンバーがガッツリ出てきます。ただ、その描かれ方がいわゆる歴史書的ではなく、ぐっと人間味があるんです。

笑ったり、怒ったり、意外な一面を見せたりする彼らの姿は、「教科書で読んだ人」とは違って、ちゃんと“キャラクター”として生きてます。

一方で、におや田中太郎のような完全オリジナルのキャラクターも登場します。この“創作”が良いスパイスになっていて、物語に自由度を与えてくれているんですよね。

特ににおの存在は、読者の視点そのもの。歴史のど真ん中に投げ込まれた普通の少年として、彼がいることで世界観がぐっと親しみやすくなっています。

さらに、歴史的事件――たとえば徳川家茂の上洛や、芹沢鴨暗殺、血の立志団の陰謀など――は、それぞれドラマチックに描かれていますが、完全な“再現ドラマ”にはなっていません。

ここにうまくフィクションが挿入されていて、史実の流れを損なわない程度にアレンジが加えられています。

こうした工夫によって、「歴史ファンはニヤリ」「エンタメファンも満足」という両取りを実現してるんです。

だからこそ、『青のミブロ』は“歴史モノ”にしては珍しく、幅広い層にウケているんだと思います。

青のミブロが「つまらない」「面白くない」という評価

青のミブロ、新選組が題材だから一応観てるけど、(個人的に)つまらないのは大前提として、ツッコミどころが多すぎて話にならない。台詞回しも違和感あるし殺陣のアニメーションが紙芝居だし、そもそも蔑称であったはずの「ミブロ」を壬生浪士組のメンバーが誇らしげに自称してるのも変。全部変。

— ひこしゃん2号👾🧡 (@Nyanko_maru_no2) November 29, 2024

どんな作品にも言えることですが、『青のミブロ』にも「つまらない」「面白くない」と感じる声は少なからず存在します。ただ、それって本当に作品のせいだけなんでしょうか?

まず、「つまらない」と言われる主な理由のひとつに、“歴史もの”というジャンルの壁があると思います。幕末、新選組、会津藩、将軍…などなど、聞き慣れない用語や人物名が並ぶと、それだけで「難しそう…」と敬遠されちゃうこともあるんですよね。

特にテンポの速いアニメや派手な異世界系に慣れている人にとっては、導入部分がちょっと地味に見えるかもしれません。

また、作品のテーマが“リアルな成長”や“葛藤”を描くものなので、バトルアニメのように派手な演出や超能力がドカーンと炸裂する展開はありません。そういう意味では、盛り上がりに欠けると感じる人がいても不思議ではありませんね。

青のミブロは切りました。つまらない…というか、何でこんなに面白くないんだろう、原作からそうなのか、アニメ化にあたって原作の面白さをうまくアニメに出来てないからなのか解んないけど、何一つ刺さらないので、次を見ようとするとうんざりする気持ちになる。のでやめました。残念。

— 旻(akizora) (@akizoracosmos) February 8, 2025

ただし、これって逆に言えば「地に足のついた物語」だということ。キャラクターの心の動きや歴史の流れを丁寧に描いているので、しっかり向き合って見れば、じわじわとハマっていくタイプの作品なんです。

派手さがなくても、“重厚感”と“人間ドラマ”を楽しめる人にとっては、めちゃくちゃ刺さると思います。

さらに言えば、「銀魂に似てると思ったら全然違った…」というギャップからくる期待外れ感も一因かもしれません。コメディ寄りを期待していると、思ってたのと違うぞ…となるのも無理はないですね。

でも、キャラの掘り下げ、史実のアレンジ、そして後半の展開に向けた熱量は本物です。最初の数話で評価を下すのはもったいないかも?というのが正直な感想です。

つまり、合う人にはグサッと刺さるけど、テンポ重視の人には少し地味に映る。そのくらいの温度差がある作品だと思いますね。

青 の ミブロ 銀魂が似てる理由は?キャラや演出を比較分析・まとめ

以下、今回のまとめです!

- 演出やテンポ感が銀魂に似ているとの声が多い

- 杉田智和の起用が銀魂の印象を強めている

- 主題歌にSPYAIRが使われており共通イメージがある

- キャラクターの掛け合いに銀魂らしさがある

- 世界観は新選組の歴史をベースとしたシリアス寄り

- 主人公「にお」は完全なオリジナルキャラである

- 実在の人物と創作キャラをうまく混在させている

- 歴史の再現だけでなく人間ドラマに焦点を当てている

- 雰囲気は似ているがテーマや方向性は大きく異なる

- 面白くないと感じる人もいるが重厚な物語が魅力でもある

『青のミブロ』は、そのテンポ感やキャラ同士のやりとり、さらには杉田智和さんの声やSPYAIRの主題歌といった要素から、『銀魂』との類似性が話題になっています。

しかし、似ているのはあくまで表面的な部分で、内容は大きく異なります。『青のミブロ』は史実とフィクションを巧みに織り交ぜた歴史ドラマで、オリジナルキャラの「にお」を中心に新選組の成り立ちを描く真面目な作品です。

登場人物の掘り下げや人間ドラマの描写が濃く、一部には「つまらない」との声もありますが、派手さよりも重厚な展開を楽しむタイプには刺さる作品です。

今後の展開にも注目が集まりますね。