ベルセルクのあらすじをざっくり簡単&詳しく解説!残酷ファンタジー

「ベルセルク」は、一言でいうと「究極のダークファンタジー」と表現できる作品です。中世の「剣と魔法の物語?」と言われることもありますが、実際はそれだけに留まらない重厚で壮大な物語が展開されています。

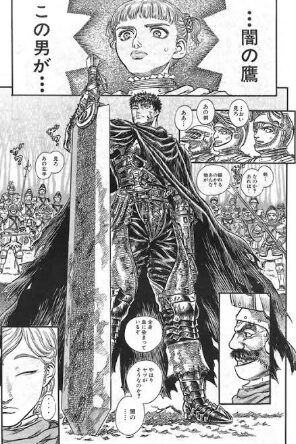

物語の中心にいるのは、主人公ガッツという孤独な戦士です。

彼の人生は壮絶で、あまりにもかわいそうなストーリーが描かれています。幼少期から過酷な戦場を生き抜き、大切な仲間を失いながらも戦い続ける姿は、まさに「復讐劇」と呼ぶにふさわしい内容です。

物語の時系列は現在→過去→現在の流れで進行し、特に「黄金時代編」と呼ばれる過去のエピソードが重要な役割を果たします。

ガッツとカリスマ的なリーダー・グリフィスとの出会いから、彼らの活躍と悲劇的な裏切りまでが詳細に描かれるこの編は、多くの読者にとって衝撃的な転換点となりました。

また、「ベルセルク」の物語には、ドラクエのようなロールプレイング感がある点も魅力の一つです。

主人公ガッツが装備を強化し、強大な敵を倒しながら成長していく姿は、RPGゲームを思わせる要素があります。さらに、作品の元ネタには北欧神話などが影響を与えており、壮大な世界観と神話的な存在が物語に深みを与えています。

ちなみに、「ベルセルク」というタイトルの意味は、北欧神話に登場する「狂戦士(ベルセルク)」に由来しています。戦闘時に狂乱状態となり、痛みや恐怖を感じずに戦い続ける戦士のことを指し、この設定が主人公ガッツの戦い方や物語のテーマに密接に関連しています。

しかしながら、作者である三浦建太郎氏は2021年に急逝し、「ベルセルク」は完結せずに残されてしまいました。それでもなお、この作品は今も多くの読者に愛され続けている未完の名作です。

このように「ベルセルク」は、単なるファンタジー作品ではなく、人間の欲望や狂気、復讐と希望が交錯する究極の物語です。次に、その魅力的なあらすじを簡単にご紹介します。

ベルセルクのあらすじを簡単に紹介

「ベルセルク」は、主人公ガッツの壮絶な復讐劇を軸に展開される究極のダークファンタジーです。

時系列は現在→過去→現在の流れで進行し、特に「黄金時代編」が物語の重要な転換点となります。

ガッツは仲間を裏切られ、全てを失ったことで復讐心を抱きながらも戦い続けることになります。この過酷な旅路が、作品全体に重厚でシリアスなトーンを与えています。

一番簡単に要約すると…

「ベルセルク」は、主人公ガッツがかつて所属していた傭兵団「鷹の団」の仲間を惨劇で全て失ったことから始まる復讐劇です。

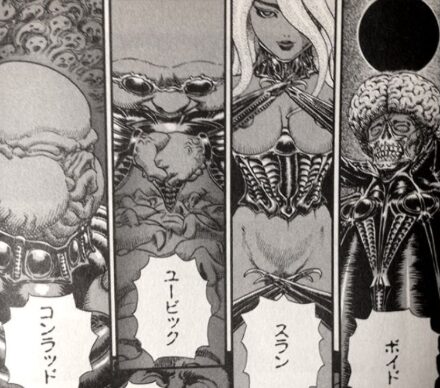

団のリーダーであるグリフィスは、自身の野望を叶えるためにゴッドハンドと呼ばれる存在を召喚し、「蝕」という儀式で鷹の団の全員を生贄に捧げることで使徒へと転生します。

ガッツと恋人キャスカだけが生き残るものの、キャスカは心を壊されてしまいます。ガッツは、自分を裏切ったグリフィスとゴッドハンドへの復讐を誓い、過酷な戦いの旅を始めることになります。

一言でいうと「究極のダークファンタジー」

「ベルセルク」を一言で表現するなら、まさに「究極のダークファンタジー」です。物語は壮大かつ重厚な世界観を舞台に、剣と魔法が存在する中世風の世界で繰り広げられます。

特にこの作品が他のファンタジー作品と一線を画す理由は、容赦のない描写と人間の深層に迫る心理描写にあります。残酷なシーンや人間の欲望、狂気といった暗い要素を描きつつも、登場人物たちの信念や希望が混在する点が魅力です。

物語自体は「復讐劇」

「ベルセルク」の物語は、大きく見れば「復讐劇」と言えます。主人公ガッツは、かつての仲間であり、尊敬し友情を抱いていたグリフィスによって裏切られ、全てを失うことになります。

この出来事が物語全体の核となり、ガッツの復讐心を駆り立てる大きな要因となります。

しかし、この「復讐劇」は単純な敵討ちではありません。

ガッツが復讐を目指す過程で、自身も成長し、さまざまな出会いや葛藤を経験することで物語に深みが加わります。

また、グリフィスに対する感情も憎しみだけでなく、かつての友情や憧れが入り混じっている点が物語をより複雑にしています。

復讐を遂げることだけが目的ではなく、自らの存在意義を問い続けるガッツの姿は、多くの読者に共感や感慨を与えるでしょう。

こうした人間味溢れる描写が、「ベルセルク」を単なる復讐劇以上の作品へと昇華させています。

時系列が現在→過去→現在の流れ

「ベルセルク」の物語は、独特な時系列で進行しています。物語はまず「現在」のガッツが過酷な戦いを繰り返している様子から始まります。その後、物語は「過去」に遡り、ガッツとグリフィスとの出会いや「鷹の団」としての活躍が描かれる「黄金時代編」へと移行します。

このような構成を採用している理由として、物語に対する興味を引きつける効果があります。最初に現在のガッツの状況を見せることで、読者は「なぜ彼がこのような状況に至ったのか?」と疑問を抱くようになります。

そして過去編を通して、その謎が徐々に明かされるという仕組みです。

また、この時系列の構成により、ガッツとグリフィスの関係性の変化や「黄金時代編」での出来事が、現在のガッツの行動や心情にどのように影響を与えているのかが強調されます。こうした手法は、物語をより立体的で奥深いものにしていると言えるでしょう。

主人公ガッツがあまりにもかわいそうなストーリー

「ベルセルク」の主人公ガッツは、まさに過酷な運命に翻弄され続ける人物です。

幼少期から傭兵として戦場を渡り歩き、常に戦いの中で生き抜いてきた彼は、孤独と痛みを知り尽くしています。さらに、グリフィスによる裏切りにより、彼は仲間や安らぎを全て失い、苛烈な運命を背負うことになります。

ガッツの人生は、次々と試練を与えられるようなものです。身体的な苦痛だけでなく、精神的な苦悩も幾度となく襲いかかります。それでも彼は剣を手に取り、前へ進むことをやめません。まさに「不屈の戦士」と呼ぶにふさわしい存在です。

しかし、その強さの裏には脆さも存在します。孤独に戦い続けるガッツの姿は、多くの読者にとって痛々しくもあり、共感を呼ぶ要素でもあるでしょう。

彼の悲惨な運命を見守りながらも、読者は彼の成長や希望を見出そうとするのかもしれません。ガッツの物語は、決して単純な勝利や救済に終わらないからこそ、多くの人の心に残るものとなっています。

ベルセルクの背景は中世ヨーロッパ?

「ベルセルク」は中世ヨーロッパ風の世界を舞台にしつつ、剣と魔法が共存する独自の世界観を描いています。

物語には北欧神話などの影響が見られ、狂戦士「ベルセルク」という言葉もそこから由来しています。ガッツが装備を強化し、強敵と戦う様子にはRPG的な要素も取り入れられています。リアルな戦闘描写と幻想的な存在の組み合わせが、物語に奥深さを与えています。

中世の「剣と魔法の物語」じゃね?の声も

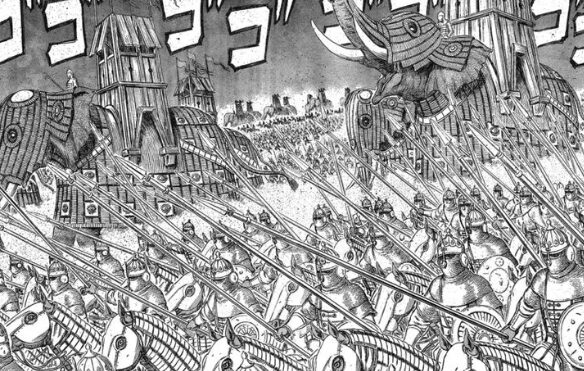

「ベルセルク」の物語は、中世ヨーロッパ風の世界を舞台に繰り広げられます。剣と魔法が共存する世界観ではありますが、他のファンタジー作品とは異なり、リアルな戦争や政治的な駆け引きが描かれる点が特徴です。

主人公ガッツは大剣を振るう戦士であり、魔法使いのようなキャラクターとは異なる存在ですが、物語が進むにつれて魔物や呪術といった超自然的な要素とも対峙することになります。

一方で、剣と魔法が出てくるといっても、全てがファンタジー色に染まっているわけではありません。特に物語の序盤や「黄金時代編」においては、リアルな剣戟や軍勢同士の戦闘が中心となり、泥臭さや血生臭さが強調されています。

そのため、他の中世ファンタジー作品と比べても、現実味のある戦闘描写や人間関係が物語に深みを与えています。

こうした「剣と魔法の物語」という枠組みを取り入れつつも、シリアスで重厚な世界観を描き出す点が「ベルセルク」の魅力の一つです。

黄金時代編とは?物語の転換点

「黄金時代編」は「ベルセルク」の中でも特に重要なエピソードであり、物語全体の転換点ともいえる部分です。

この編では、主人公ガッツとカリスマ的なリーダー・グリフィスとの出会いから、彼らが共に戦う「鷹の団」としての活躍が描かれています。

ガッツが仲間とともに成長し、友情や絆を築いていく過程が詳細に描かれることで、読者は彼の人間的な側面をより深く理解できるようになります。

しかし、「黄金時代編」のクライマックスに訪れる出来事が物語の転換点となります。それは、グリフィスの裏切りと「蝕」と呼ばれる悲劇的な儀式です。

仲間を失い、身体的にも精神的にも大きな傷を負ったガッツは、それまで築き上げてきた全てを奪われることになります。

この転換点があるからこそ、ガッツの復讐劇としての物語が本格的に始まります。「黄金時代編」は一つの物語として完成度が高く、多くの読者に衝撃を与えたエピソードでもあります。

また、物語全体の基盤となる要素が詰まっているため、「ベルセルク」を理解するうえで非常に重要な編と言えるでしょう。

ドラクエのようなロールプレイング感あり

「ベルセルク」には、まるでロールプレイングゲーム(RPG)をプレイしているかのような感覚を抱く要素が散りばめられています。

例えば、主人公ガッツが次々と強敵を倒していく様子や、仲間との旅路、さらには「使徒」と呼ばれる強大な敵と戦うことなどは、RPGにおけるボス戦を連想させます。

また、物語が進むにつれてガッツが装備を強化したり、新しい仲間を加えたりする点もRPGらしさを感じさせる要素です。特に「狂戦士の甲冑」というアイテムの存在は、プレイヤーキャラクターが新しい能力を得るような設定であり、多くの読者にとって魅力的に映るでしょう。

ただし、単純にRPGのような冒険譚ではなく、ガッツの苦悩や成長、復讐心といった人間ドラマが中心に描かれている点が「ベルセルク」の特徴です。RPG的な要素を取り入れつつも、それを超える深みと重厚感がこの作品の魅力を一層引き立てています。

元ネタは北欧神話などが影響

「ベルセルク」の世界観や設定には、北欧神話をはじめとしたさまざまな神話や伝説が影響を与えています。例えば、「狂戦士(ベルセルク)」という言葉自体が北欧神話に由来するものであり、戦闘時に狂気に取り憑かれて無敵の力を発揮する戦士のことを指します。

これは、主人公ガッツが「狂戦士の甲冑」を身にまとって戦う様子と重なる部分でもあります。

さらに、神話的な存在として「ゴッドハンド」や「使徒」といった強大な敵が登場する点も、神話の影響を感じさせる要素です。これらの存在は、単なる敵役としてだけでなく、ガッツの人生に深い影響を与える存在として描かれています。

また、世界観自体も中世ヨーロッパ風の舞台に加えて、神話や伝説の要素が織り交ぜられており、幻想的でありながらもリアリティを感じさせる独自の雰囲気を醸し出しています。

こうした神話や伝説の影響を取り入れながらも、独自の物語として再構築されている点が「ベルセルク」の魅力と言えるでしょう。

「ベルセルク」の意味と由来

「ベルセルク」というタイトルには、作品のテーマや主人公ガッツの性質が象徴的に表現されています。この言葉は、もともと北欧神話に登場する「狂戦士(Berserker)」に由来しています。

※「ベルセルク」は、古ノルド語やアイスランド語では「ベルセルクル(berserkr)」

英語では「バーサーカー(berserker)」とも呼ばれます。

狂戦士とは、戦闘時に狂乱状態となり、痛みや恐怖を感じずに圧倒的な力を発揮する戦士のことを指します。彼らは通常、熊や狼の毛皮をまとって戦いに臨んだとされており、その姿が「狂ったように戦う者」という意味へと繋がりました。

この「狂戦士」というイメージは、物語の主人公であるガッツの戦闘スタイルや精神状態とも密接に関連しています。

特に、物語中盤で登場する「狂戦士の甲冑」というアイテムは、着用者に凄まじい力を与える一方で、理性を失わせてしまう危険な存在です。この甲冑を装着することでガッツは恐るべき強さを得ますが、同時に自我を保つために苦しむことになります。

また、「ベルセルク」というタイトル自体も、単に戦闘狂としての意味だけでなく、ガッツの内面に潜む狂気や復讐心を象徴する言葉として機能しています。

これにより、物語全体に暗く重厚なトーンが与えられているのです。タイトル選び一つにしても、作者の意図や物語のテーマが巧みに反映されている点は「ベルセルク」の魅力の一つと言えるでしょう。

作者死亡も完結せず!いまだ未完の名作(スタジオ我画にて連載)

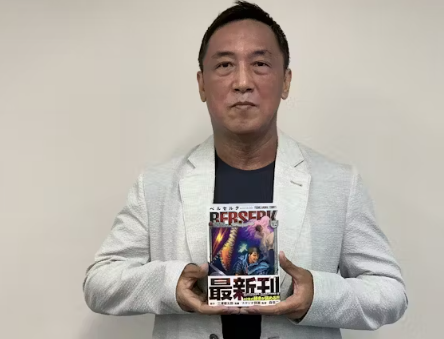

「ベルセルク」は、2021年5月に作者である三浦建太郎氏が急逝したことにより、未完のまま残されることとなりました。連載は1989年にスタートし、30年以上にわたり多くのファンに支持されてきた長編作品です。

その間、幾度かの休載を挟みながらも物語は着実に進展していきましたが、ついに完結することなく作者の死去を迎えてしまったのです。

このニュースは、多くのファンにとって大きな衝撃と悲しみを与えました。

それだけでなく、物語の結末を待ち望んでいた読者にとっても大きな失望となったのは間違いありません。しかし、同時に作者が生涯をかけて描き続けた作品への感謝と尊敬の声も数多く寄せられました。

一方で、三浦建太郎氏の死後、親友の漫画家「森恒二先生」やアシスタントたちや編集者によって物語の続きが描かれることが発表されました。

三浦氏が生前に語っていた構想やメモをもとに、可能な限り彼の意志を引き継いで制作が進められるとのことです。

とはいえ、オリジナル作者の手で完結を迎えることができなかった点は、どうしても残念に感じるファンが多いのも事実です。それでも、いまだ未完でありながらも名作として称えられる「ベルセルク」は、今後も多くの人々に語り継がれていくことでしょう。

ベルセルクのあらすじをざっくり簡単&詳しく解説!残酷ファンタジー・まとめ

「ベルセルク」は、究極のダークファンタジーとして多くの読者を魅了してきた作品です。

中世ヨーロッパ風の世界を舞台に、主人公ガッツの壮絶な復讐劇が描かれています。物語は「現在→過去→現在」という時系列で進行し、特に「黄金時代編」が物語の転換点となります。

ガッツが仲間を裏切られ全てを失った悲劇が、彼の戦いと成長を深く描写するきっかけとなっています。また、北欧神話やRPGの要素を取り入れた重厚な世界観も特徴的です。

さらに「ベルセルク」というタイトル自体が北欧神話の「狂戦士」に由来し、主人公の戦い方や物語のテーマとも密接に関連しています。作者・三浦建太郎氏の急逝によって未完のまま残されたものの、彼の構想を受け継ぎ、物語は今も続けられています。