「ベルサイユのばら」作者の死亡説が出た理由と池田理代子の今

1970年代の名作「ベルサイユのばら」に関して、近年「ベルサイユのばら 作者 死亡説」が話題になっています。

確かに古い作品ではありますが、作者・池田理代子さんは健在です。

本記事では、死亡説が広まった理由や、池田理代子さんの経歴、漫画家・オペラ歌手としての活動、デビュー作や代表作、さらにオスカルの男装の理由や「ベルサイユのばら」が実話かどうかなど、多角的にわかりやすく解説していきます。

ベルサイユのばら作者死亡説の真相!なんで?ベルばらが古い作品だから?

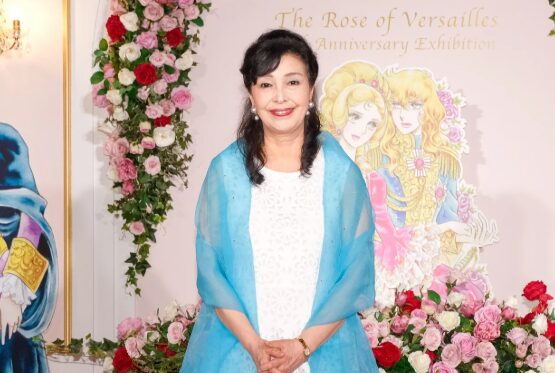

🌹『ベルサイユのばら』作者 池田理代子先生インタビュー🌹

— 集英社のWebメディア「yoi」公式 (@yoi_media) April 19, 2025

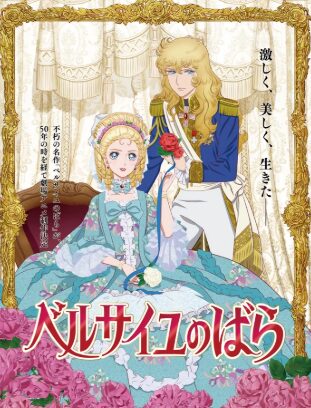

1972年に『週刊マーガレット』(集英社)にて始まった『ベルサイユのばら』。

劇場アニメ『ベルサイユのばら』が公開されるなど、今なお存在感を放ち続ける名作を生み出した、マンガ家・声楽家の池田理代子先生にインタビュー!

👇前編… pic.twitter.com/tv2qQeMUXF

「ベルサイユのばらの作者・死亡説」は、実は誤解から広まった噂にすぎません。

作品が古くから愛されていること、そして作者・池田理代子さんがメディア露出を控えていることが、この勘違いを生んだ主な要因です。

また、インターネットの検索表示による誤認も影響しています。ここでは、なぜこのような説が生まれたのかを詳しく見ていきましょう。

何故「池田理代子の死亡説」が広まったのか?

まずはっきりさせておきたいのが、池田理代子さんは現在もご健在です。でも、なぜそんな“死亡説”なんてものがネット上で広まってしまったのでしょうか?

結論から言えば、それは彼女の作品の知名度が高く、そして「ベルばら」があまりにも古典的名作として扱われているから。

つまり、作品の印象と現実の時間感覚にギャップがあるわけです。

例えば、「ベルサイユのばら」は1970年代に連載され、アニメも放送されていました。

当時リアルタイムで観ていた人たちは今や60代~70代に突入しています。そのため、「あの時代の作者って、もう亡くなってるんじゃないの?」と想像してしまう人が一定数いるんですね。

しかも、池田さんは表舞台にあまり出るタイプではなく、メディア露出も控えめ。これがまた、“今何してるか分からない”イメージを強めているように感じます。

加えて、インターネット時代ではちょっとした噂や勘違いが拡散されやすいですよね。「池田理代子 死亡」といったワードが検索されるたびに、Googleのサジェストに表示され、あたかも真実のように見えてしまう。

それが原因で、「あれ、もしかして……」と不安に思う人が増えてしまうというわけです。

このように考えると、死亡説は“情報の空白”と“時代錯誤”から生まれた、いわば都市伝説のようなものだと思えます。

ベルサイユのばらが古い作品だから?

「ベルサイユのばら=古い作品」というイメージ、確かにありますよね。でもその“古さ”こそが、池田理代子さんの“死亡説”に拍車をかけている原因の一つとも言えるかもしれません。

この作品が連載されていたのは1972年から1973年にかけて。当時は『週刊マーガレット』で連載されていて、少女漫画としては異例の歴史モノ、しかも革命をテーマにした重厚なストーリーでした。

オスカルやアントワネットといった登場人物たちは、今なおファンの間で語り継がれており、「不朽の名作」という言葉がぴったりの作品なんです。

しかし、ここで問題なのが、“名作=過去のもの”という認識が生まれやすい点。

今の若い世代にとっては「教科書に出てきそうなレベル」の扱いで、「作者もきっとずっと前に亡くなったんじゃ……?」と早合点してしまうのも、無理はありません。

また、アニメや舞台などでたびたびリバイバルされていることから、作品だけが一人歩きしている印象もあります。

肝心の“中の人”=池田理代子さんの名前が前面に出る機会は意外と少なく、結果的に“今どうしてるの?”と気になった人たちがネットで検索し、サジェストで「死亡」という文字を見つけてしまう……そんな連鎖が起きているのではないでしょうか?

いずれにしても、「古い作品だから作者も高齢=すでに他界しているかも」という図式は、思い込みでしかないのです。

ベルばらが古典であることと、作者の生死はまったく関係ない話ですね。

池田理代子の経歴は?

池田理代子さんの経歴を見てみると、「漫画家って、こんなに多才で波乱万丈な人生送れるの!?」と思うほど濃厚なストーリーが詰まっています。

まず、彼女は1947年生まれ。東京の裕福な家庭で育ち、東京音楽大学で声楽を学んだという異色の経歴を持っています。

一方で、漫画家としてのキャリアは20代前半にスタート。デビュー当時から歴史や哲学といった難解なテーマに挑み、「少女漫画=恋愛」という図式を大きく覆しました。

そして、1972年に『ベルサイユのばら』を連載開始。これが大ヒットとなり、一気に漫画界のトップに躍り出ます。

しかし、その後も順風満帆というわけではありません。30代半ばで一度漫画業界から身を引き、改めて音楽の道へ。

なんと40代で本格的に声楽家を目指し、再び音大に入学してしまうんです。この行動力には本当に驚かされますね。

つまり、池田理代子さんは“1つの肩書きに収まらない人”。漫画家として名を馳せた後、オペラ歌手というまったく別のフィールドに挑戦するという、まさにマルチな才能の持ち主なんです。

池田理代子は漫画家でありオペラ歌手

ここが池田理代子さんの最大の魅力とも言えるポイントです。普通の人なら、どちらか一方だけでも極めるのは難しいのに、彼女は漫画家としても、そしてオペラ歌手としても、それぞれの世界で評価されているんです。

もともと音楽大学出身というバックグラウンドを持ち、声楽の勉強をしていた池田さん。ですが若い頃は「漫画で成功しないと生活できない」という思いから、まずは漫画の道を選んだそうです。

そして『ベルサイユのばら』が大ヒット。そこから多くの作品を手掛けてきましたが、40代に入った頃、「やっぱりオペラをやりたい」と再び音楽の世界に戻ります。

そこからの行動もすごいです。声楽の勉強をやり直して、舞台にも立ち、CDもリリース。オペラ公演では観客を魅了し、その声が「天から降ってくるよう」とまで言われるほどの評価を受けています。

つまり、漫画と音楽という全く異なるジャンルで、2つの夢をしっかりと形にした人。それが池田理代子さんです。まさに“夢に年齢制限はない”ということを体現した存在だと思いますね。

ベルサイユのばら作者・死亡説を吹き飛ばす池田理代子先生の精力的な活動

レオマリゾートの春の大バラまつり。このエリアは『ベルサイユのばら』の作者、池田理代子さんが監修したレオマベルばらガーデン。勢いで白バラの『オスカルフランソワ』買いそうになった、危ない pic.twitter.com/8sylHPzwM2

— 十月 (@october_jugatsu) May 27, 2024

池田理代子さんは今もなお、第一線で活躍を続けています。漫画家としての功績はもちろん、オペラ歌手としての舞台経験も豊富です。

その姿勢は年齢を感じさせず、むしろ多方面での活動が“死亡説”をふき飛ばすほど。この記事では、そんな池田先生の意外な経歴や代表作、そして私生活にまで迫っていきます。

池田理代子のデビュー作とは?

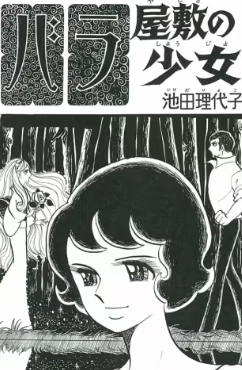

池田理代子さんの記念すべきデビュー作、それは『バラ屋敷の少女』という作品です。今では「ベルサイユのばら」のイメージが強い彼女ですが、実は最初の一歩はまったく別の雰囲気の少女漫画から始まったんですよね。

この作品が世に出たのは1967年。池田さんがまだ20歳の頃のことで、当時の少女漫画といえば“恋愛”や“学園モノ”が中心。

でも『バラ屋敷の少女』はミステリアスな雰囲気もあって、ちょっと他とは違う作風でした。それに、池田さんはこの作品で「手塚治虫文化賞」の準入選を果たしていて、デビューから注目されていたことがわかります。

ただ、この頃の彼女はまだ「音大の学生」でもあり、声楽と漫画の二足のわらじ状態だったんです。

その中でも描き続けた結果、のちに『ベルばら』という大ヒット作が生まれるわけですから、まさに“最初の一歩が大きな流れを作った”と言えるんじゃないでしょうか。

いま振り返ってみると、『バラ屋敷の少女』は池田さんの“物語力”の片鱗を感じさせる作品だったように思いますね。

ベルサイユのばらは実話なのか?

「ベルサイユのばらって実話なの?」と聞かれたら、「一部は本当だけど、大半はフィクションです」と答えるのが正解でしょう。

作品に登場するマリー・アントワネットやルイ16世といった人物は、実在した歴史上の人物。でも、主人公のオスカルは架空のキャラクターなんですよね。

ただし、フィクションとはいえ、作品全体の骨格にはしっかりとした史実があるのがポイントです。池田理代子さんは『ベルサイユのばら』を描く際、ものすごく入念にフランス革命期の歴史を調べ上げたそうです。

その結果、「漫画なのに歴史教養が身につく」という不思議な作品になってるんですよ。

例えば、フランス革命前夜の民衆の生活、王室の贅沢ぶり、革命家ロベスピエールの登場など、本当に細かいところまでリアルなんです。

でも、そこにオスカルやアンドレといったキャラを加えることで、歴史の“教科書感”が一気にエンタメに変わっている。だから、読者は夢中になりながら歴史を学べてしまうわけですね。

なので、ベルばらは“史実×フィクションの絶妙ミックス”というのが実態だと思います。これが今でも支持され続ける理由の一つだと思えますね。

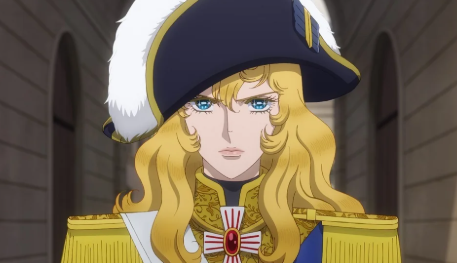

オスカルが男装しているのはなぜ?

ベルサイユのばらの名物キャラ・オスカルといえば、やっぱり「男装」ですよね。でも、あれにはちゃんとした理由があるんです。決して“変わった趣味”とか“演出として面白いから”ってだけじゃないんですよ。

物語内では、オスカルは貴族の家に生まれた女の子。

でも、父親は「もう娘はいらない、男子がほしかった」として、オスカルを男として育てる決断をします。つまり、家名を継がせるための“家制度のしがらみ”が背景にあるわけです。なんとも重たい設定ですよね。

そしてその結果、オスカルは男装したままフランス王妃の親衛隊長となり、軍人として生きることになります。

ですが、心の中では「自分は女性としてどう生きたいのか」と葛藤し続けているんです。この“中性的な立場”が、読者から絶大な支持を集めた理由でもあるんですよね。

また、70年代当時としては“性別の境界を超えるキャラ”はとても先進的。少女漫画でこんな人物が登場するのは異例中の異例でした。それがまた、多くの読者に新鮮な衝撃を与えたのだと思います。

このように、オスカルの男装にはストーリー的な必然性があり、それが作品の深みを一段と高めているように思いますね。

池田理代子の代表作と夫について

池田理代子さんの代表作といえば、やはり何といっても『ベルサイユのばら』が圧倒的です。でも、実はそれだけじゃないんですよ。他にも『オルフェウスの窓』や『栄光のナポレオン』など、歴史をベースにした重厚な作品を多く手がけています。

どれも資料を徹底的に調べ上げた上で描かれていて、単なる“恋愛漫画”の枠を超えた深みがあります。

とくに『オルフェウスの窓』はドイツとロシアを舞台にした作品で、革命前夜の不穏な空気や、登場人物たちの苦悩がとてもリアルに描かれています。ベルばらとはまた違った魅力があって、読み応えは十分。まさに池田ワールド全開という感じですね。

一方で、池田さんのプライベートについても触れておきましょう。彼女は声楽家として活動していた際、現在の夫であるオペラ歌手・村田孝高(よしたか)さんと出会いました。なんと20歳以上年下の男性なんです。

でも、お二人の関係はとても自然で、芸術に対する価値観が一致していたことから結ばれたそうです。

この年の差婚も話題になりましたが、池田さんらしく“型にはまらない生き方”を貫いているところに、むしろ魅力を感じる人も多いのではないでしょうか。仕事もプライベートも、自分の信じる道を突き進む姿勢は本当にかっこいいですね。

あまり役に立たない千葉スポット④

— MOTA ⊿ (@PtaMota) April 18, 2025

※ただの地元紹介

■ベルばらマンホール(柏市)

「ベルサイユのばら」作者池田理代子先生が柏市に住んでいたご縁もあり柏市制施行70周年で作成された。

マンホールカードは4/25から配布されます。#ネビュラロマンス前篇#ネビュラロマンス千葉 pic.twitter.com/D4ClaKzCtF

「ベルサイユのばら」作者の死亡説が出た理由と池田理代子の今・まとめ

以下、今回のまとめとなります。

- 池田理代子は現在も健在である

- 死亡説は作品の古さと情報不足から生まれた

- ベルサイユのばらは1970年代の名作である

- 作者のメディア露出が少ないことも誤解を招いた

- 「ベルばら」は史実とフィクションを融合させた作品である

- 主人公オスカルは架空のキャラクターである

- 池田理代子は東京音楽大学出身の声楽家でもある

- デビュー作は1967年発表の『バラ屋敷の少女』である

- 『オルフェウスの窓』などの代表作も高い評価を得ている

- 夫は20歳以上年下の音楽家・村田健司氏である

「ベルサイユのばら 作者 死亡説」は、池田理代子さんのメディア露出の少なさや作品の古さによる“時代のギャップ”から生まれた誤解に過ぎません。

実際には池田さんは現在も元気に活動中で、漫画家としてだけでなくオペラ歌手としても舞台に立つなど、多才な才能を発揮しています。

デビュー作『バラ屋敷の少女』から始まり、『ベルサイユのばら』や『オルフェウスの窓』といった代表作を次々に生み出し、歴史とドラマを融合させた深い作品群で高い評価を得ています。

オスカルの男装や物語の舞台設定にもこだわりが見られ、「ベルばらは実話なのか?」といった疑問にも史実とフィクションの絶妙なバランスで応えてくれます。

池田理代子さんの人生そのものが、まるでドラマのように刺激的であり、今なおその活躍から目が離せない存在だと思いますね。