おやすみプンプンの鬱シーンが怖い理由と記憶に残る名場面

『おやすみプンプン』は、その重たいテーマとリアルな心理描写で“読まない方がいい”と言われることもあるほど強烈な作品です。

特に「愛子ちゃんの最後とパンツ」など衝撃的な場面や、“気持ち悪い”“意味不明”とされる展開が読者を圧倒します。

作中には宗教の影響や、南条幸の整形前エピソード、翠のクズとされる言動、小野寺雄一おじさんの過去など、見逃せない“鬱シーン”が目白押しです。

今回はそんな心に刺さるシーンをまとめて解説していきます。

おやすみプンプンの鬱シーンが心に刺さる理由

メンタルハックでおすすめなんですけど、鬱モードになったら、おやすみプンプン読むともっと鬱になるから是非やってみて! pic.twitter.com/R9Wm6R3Ekr

— ほおくす (@hokusu_co_jp) March 23, 2025

『おやすみプンプン』の中で語られる鬱シーンは、ただの悲しい出来事ではなく、現実と地続きのようなリアルさがあります。

特に日常の延長線にあるような家庭問題や恋愛の歪みが、じわじわと精神に響いてくるのが特徴です。

絵柄のかわいさとのギャップも、読者の心に深く刺さる要因かもしれませんね。

おやすみプンプン・鬱の元凶とは?

『おやすみプンプン』が“鬱漫画”と呼ばれるのには、それなりの理由があります。特に目立つのが「登場人物たちの救いのなさ」です。

読者が心を重く感じるのは、主人公プンプンをはじめ、登場するキャラクターたちが現実的すぎる悩みや不安を抱えて生きているからです。

その悩みが「誇張されたフィクション」ではなく、どこにでもあるようなリアルさで描かれているため、読む側も感情移入しやすくなってしまいます。

例えば、家庭内暴力や親との確執、自己嫌悪に恋愛のもつれ。どれもが日常に潜む“暗さ”であり、読者の心の奥をえぐってきます。

特に愛子ちゃんとの関係や、プンプンの精神的な崩壊が進行する過程は、まさに鬱展開の象徴といえるでしょう。

また、物語の中で誰かが助けてくれる展開もほぼなく、自分の力でどうにかするしかないという現実の冷たさが前面に押し出されています。

こういった描写が積み重なることで、読者は少しずつ精神的に追い詰められていきます。気づけば「読むのがしんどい…」と感じてしまう人も少なくありません。

この感覚こそが、『おやすみプンプン』における“鬱の元凶”だと思われますね。

愛子ちゃんの最後とパンツの謎

『おやすみプンプン』を読んだ多くの人が、「愛子ちゃんの最期」は強烈に記憶に残っているのではないでしょうか。

その中でも特に話題にされたのが、彼女が首を吊った状態で発見された際に“パンツを口にくわえていた”というセンセーショナルな描写です。

この描写には、読者を驚かせるショック要素だけでなく、彼女の深層心理を映し出すメッセージが込められているとも言われています。

パンツという性的なモチーフと、死という究極の選択が重なることで、愛子ちゃんがどれだけ精神的に追い込まれていたかを象徴していると考えられます。

(声を出さないようにパンツを加えていた)

また、母親からの精神的束縛やプンプンとの複雑な関係性など、逃れられない状況の中で彼女が感じていた“自己の消失”も背景にあったのかもしれません。

さらに、作中ではこの出来事に対して明確な説明がないまま終わります。

その曖昧さがかえって不気味さを強調し、読者の心に強烈な余韻を残しています。理解できないまま、ただ受け止めるしかない現実。

そんな重苦しさが、この作品の凄さでもあり、愛子ちゃんの最期が“鬱展開の象徴”とされる理由でもあるのだと思います。

おやすみプンプンは「読まない方がいい」と言われる訳

インターネットやSNS上では、「おやすみプンプンは読まない方がいい」という声がたびたび見受けられます。

一見すると誇張された評価のように感じるかもしれませんが、実際に読んでみるとその意見に納得してしまう人も多いのではないでしょうか。

その最大の理由は、物語の内容があまりにも重く、そして救いがないからです。読み始めた頃は、かわいらしい絵柄やほのぼのしたタイトルから「ゆるい日常系なのかな?」と思う人もいるでしょう。

しかし物語が進むにつれ、登場人物たちは次々と過酷な現実に飲み込まれていきます。心が壊れたり、希望を失ったり、愛する人を失ったりと、とにかく暗くて重い展開が続きます。

また、感情移入しやすい描写が多いため、自分自身と重ねてしまい精神的にきつくなる人も少なくありません。

とくにメンタルが不安定な時期に読むと、読後のダメージが大きくなる可能性もあるので注意が必要です。

このような背景から、「読まない方がいい」と言われるのも無理はないのかもしれません。もちろん、心に響く名作であることは間違いないのですが、その“響き方”が強すぎるために、ある意味“選ばれし読者向け”の作品だと思いますね。

おやすみプンプンは「気持ち悪い」との声が続出

『おやすみプンプン』は「気持ち悪い」という意見が後を絶たない作品です。

ただし、ここでいう“気持ち悪さ”はグロテスクな絵やホラー的な恐怖ではなく、人間の内面にズブズブと入り込んでくる精神的な不快感を指していることが多いです。

たとえば、主人公・プンプンの見た目がずっと“鳥”で描かれている点。最初はかわいくも見えますが、話が進むにつれて真っ黒になったり、角が生えたりとどんどん異様な形に変わっていきます。

このビジュアルが、物語の内容と相まって不穏な空気を一層強めているんです。

さらに、登場人物たちが精神的に壊れていく過程があまりにもリアルすぎて、「自分も同じように壊れてしまうんじゃないか」と錯覚する読者もいるほど。これが“気持ち悪い”と感じさせる大きな要因となっています。

そして、作中には「なんでこんな展開に…」と叫びたくなるような重く悲惨な出来事が次々に起こります。読むたびに心が削られるような感覚になるので、気分が沈んでいるときに読むのはあまりおすすめできません。

つまり、この作品の“気持ち悪さ”とは、人間の持つ本質的な弱さや孤独、不条理さをこれでもかと突きつけてくるところにあると思います。だからこそ、強く記憶に残るんでしょうね。

おやすみプンプンが意味不明と感じる展開

『おやすみプンプン』を読み進める中で、「意味不明」と感じてしまう読者がいるのも無理はありません。

この作品は、感情の起伏や登場人物たちの心情がとても複雑に描かれていて、表面的なセリフや行動だけでは意図がつかみにくい場面が多くあります。

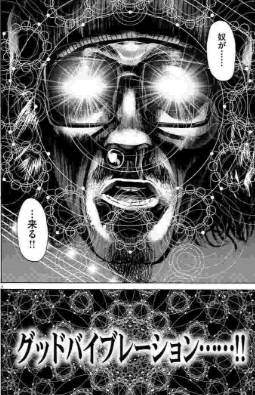

特に、主人公・プンプンの内面世界が極端に抽象的だったり、神様のような謎の存在が唐突に登場したりと、解釈を読む側に委ねる構成が多いんですよね。

この自由度の高さが魅力である一方、「何が言いたいの?」と感じる人が出るのも納得です。

ただし、こうした“意味不明さ”は作品全体の空気感をつくるうえで重要な要素になっています。明確な答えが提示されないからこそ、読み終えた後にも考察が尽きないという、他の漫画にはない魅力が詰まっていると言えます。

つまり、わかりづらさ=奥深さとも言えるので、じっくり向き合ってみると、また違った景色が見えてくるかもしれませんね。

おやすみプンプンの鬱シーンを背負う登場人物たち(おじさん・南条幸・翠 )

おやすみプンプン全巻読み終わった

— ユキ (@yu_ki_poppo) June 26, 2024

鬱漫画と言われるのも納得。

愛子ちゃんの人生は辛い事の連続だったけど最後にプンプンと両想いになれて幸せに終われたのが救いになったはず。

プンプンは人に恵まれてるな〜

考察も漁って南條が描いた話ってのも納得できる点が多かった!! pic.twitter.com/7ywjDQDJUP

この作品の鬱シーンがここまで重く感じられるのは、登場人物たちそれぞれが強烈な背景と葛藤を抱えているからです。

おじさん、小野寺雄一の壮絶な過去、南条幸の整形と自意識、翠の衝撃的な行動など、どれもが一筋縄では語れない人生を描いています。

だからこそ彼らの存在が心に残るのだと思います。

おやすみプンプンに登場する宗教(コスモさん健康センター)が不気味すぎる

『おやすみプンプン』の世界の中でもひときわ異彩を放っているのが、作中に登場する宗教団体「コスモさん健康センター」です。

登場キャラの外見や言動はシュールでユーモラスに見えますが、物語が進むにつれてその裏に潜む“狂気”のようなものが見えてきます。

特に愛子の母親が熱心な信者であり、家庭内でも強い影響力を持っているという描写が印象的です。信仰によって家族関係が崩壊し、愛子の人生にも深刻な影響を及ぼしていく流れには、不気味さを覚える人も多いはず。

この宗教団体は、単なるギャグ要素ではなく、依存や洗脳といった社会問題を象徴する存在として描かれているのがポイントです。

キャラ造形の奇抜さに目を奪われがちですが、テーマはかなり重たく深刻なんですよね。

だからこそ、この団体の描写は、笑えるようで笑えない、じわじわとくる怖さがあるのかもしれません。

おやすみプンプンの「南条幸」が嫌いという意見が多い理由

登場人物の南条に対して、「嫌い」と感じる読者が一定数いるようです。彼女はプンプンと関係を持つ女性の一人ですが、その言動にはやや強引さや冷淡さがあり、共感を持ちにくい場面が多いかもしれません。

特に、彼女のプンプンへのアプローチや、その後の態度が「軽い」「都合が良すぎる」と感じられる描写があり、読者にとっては不快に映ることもあるでしょう。

一方で、現実にいそうな“ちょっと自己中心的な人”という点ではリアリティもあります。

実際、物語の流れとして南条は悪意のある存在ではありませんが、周囲を振り回してしまうタイプではあります。だからこそ、好き嫌いが大きく分かれるキャラなんですよね。

キャラとしては面白いけれど、人としてはちょっと苦手…そんな微妙なバランスが、南条というキャラクターの持つ魅力でもあると思います。

おやすみプンプンの「南条幸」は整形美人

南条幸が整形手術を受けたという事実は、そのように読み取れる描写が散りばめられています。

幼少期には、再婚した親の家族から容姿について心ない言葉を浴びせられるなど、厳しい環境で育ってきました。そうした過去に抗うように、彼女は整形を選んだ経験を持っています。

「勝負を避けるのは甘えに過ぎない」

「私は“今”をどう生き抜くかが大事。他人に負けるのは、正直、死ぬより怖い」

「理由は単純でも、歩みを止めず進み続けることが自信につながる」

といった彼女の言葉には、強い覚悟がにじんでいます。また、自らの創作についても「現実から逃げるための物語じゃなく、現実と闘うための作品を描きたい」と語っており、常に現実と真剣に向き合いながら生きていることが読み取れます。

整形前の南条幸は、どこか冴えない雰囲気を持っていて、内面のコンプレックスが外見にもにじみ出ているように描かれています。一方で、整形後はぐっと洗練された雰囲気をまとっており、自信すら感じられる姿に変わっているのが印象的です。

この変化は、単なる外見の変化以上に「自己肯定感」や「アイデンティティ」の変化を象徴しているのかもしれません。見た目を変えることで、内面も変わっていくという、現代的なテーマが浮き彫りになっています。

南条幸の過去と現在を比べてみることで、人がどうやって自分を作っていくのか、そのプロセスが見えてくる気がしますね。

おやすみプンプン・翠はクズと呼ばれる理由

おやすみプンプンに登場する大隈翠(おおくま みどり)は、物語後半で大きな波紋を呼ぶキャラクターです。

特に「クズ」と評される場面には、彼女がプンプンと肉体関係を持ってしまった出来事が大きく影響しています。

翠は元看護師であり、プンプンの母親が入院していた際にも登場しています。その後、喫茶店の店員として働く中で、プンプンのおじである小野寺雄一(おじさん)と恋人関係に発展していきました。

翠はおじさんの暗い過去を知りながらも、それを受け入れ、むしろ彼の心を支える存在となっていきます。

しかし、おじさんが姿を消してしまった後、翠は喪失感や孤独からか、なんとプンプンと関係を持ってしまいます。

しかもその行為は、プンプンの初体験として描かれており、読者に強烈な印象を残しました。このシーンが、翠が「クズ」と言われる最たる理由の一つです。

さらに物語終盤、翠はおじさんとの子どもを出産し、最終的には結婚するという結末を迎えますが、その過程でプンプンに「関係はなかったことにして」と圧をかける描写もあります。これもまた、翠への評価を落とす要因となっています。

確かに問題ある行動ではありますが、翠自身も多くの葛藤を抱えながら生きていることは間違いありません。

その人間らしさこそが、この作品にリアリティと重さを与えているとも言えるのではないでしょうか。

おやすみプンプンおじさん(小野寺雄一)クズ説

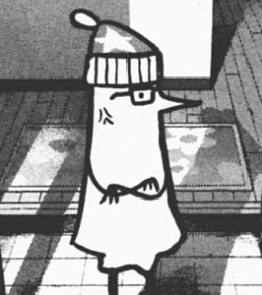

小野寺雄一、通称「おじさん」は、プンプンの母方の叔父であり、作中ではひよこのような見た目で描かれるユニークなキャラクターです。

一方で「クズ」と評価されることも多く、その背景には彼の壮絶な過去と、複雑な人間関係があります。

おじさんは美大の大学院を出た後、陶芸教室の講師として働いていました。

あるとき、八木さんという女性の娘と関わるようになり、その娘がいじめや妊娠・堕胎といった深刻な問題を抱えていることを知ります。

おじさんは親切心から手を差し伸べますが、ある嵐の夜、娘に迫られた際にギリギリで理性を保ち、関係を持たずに済みました。

しかしその直後、彼の家に当時の恋人が訪ねて来るという修羅場に突入します。押し入れに娘が隠れている状態で彼女と体を重ねるという行動をとり、その場面が“クズ”と評される一因となっています。

さらに、その娘が母親の殺害に関与していたことが後に判明し、おじさん自身も心を病んでしまいます。

それでもおじさんは、プンプンにとって唯一無二の理解者として支え続けます。

名言の多さからもわかるように、ただの「女好きキャラ」ではありません。彼なりの哲学を持ち、人生に苦しむ者の背中を押そうとする姿勢が強く描かれています。

人間味あふれる存在であるがゆえに、その行動には賛否が分かれます。おじさんの“クズ”な部分も含めて、彼のキャラクターは非常に立体的に構成されているのが魅力ですね。

おやすみプンプンの鬱シーンが怖い理由と記憶に残る名場面:まとめ

以下、今回のまとめです!

- 登場人物たちに救いがなく、現実的な悩みが描かれている

- 愛子ちゃんの最期はパンツをくわえており衝撃的である

- 作中に明確な説明が少なく、読者に不安や余韻を残す展開が多い

- 絵柄と内容のギャップにより精神的ダメージを受けやすい

- プンプンの変化するビジュアルが不穏さを増幅させている

- 感情描写がリアルで共感しやすく、読み手の心に負担がかかる

- 宗教団体の描写が不気味で狂気を感じさせる

- 南条や翠など、共感しにくいキャラクターが多く賛否が分かれる

- 南条幸の整形と価値観が人間の複雑さを象徴している

- 小野寺雄一の過去や行動が人間の矛盾と弱さを表現している

『おやすみプンプン』は、明るい絵柄とは裏腹に強烈な鬱展開が連続することで知られる作品です。

特に「愛子ちゃんの最後とパンツ」に代表される衝撃的な描写や、登場人物たちの救いのない現実が、読者に深いトラウマを残します。

家庭環境や恋愛のこじれ、精神崩壊など、日常に潜む“闇”をリアルに描写しており、気づかぬうちに心をえぐられる感覚が広がります。

さらに宗教や整形、性的な逸脱といったテーマも巧みに絡め、鬱屈とした心理世界が展開されます。読後に「読まない方がよかった」と感じる声が出るのも納得の重厚な作品です。