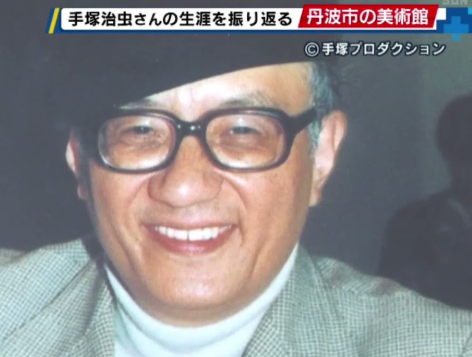

手塚治虫のブッダの史実と名言・悟りの世界!漫画に込めた哲学を解説

手塚治虫の『ブッダ』は、史実に基づきつつも大胆な脚色が施された哲学的歴史作品です。

主人公シッダルタの身分や悟りの内容、ダイバダッタとの関係、そして釈迦を殺そうとした人物まで、深い人間ドラマが描かれています。

また、「天上天下唯我独尊」の意味や、釈迦が苦行をやめた理由、正妻や弟子たちの存在にも注目が集まります。

この記事では、手塚治虫が込めた名言とその真意をひも解き、ブッダと釈迦の違いをわかりやすく解説していきます。

手塚治虫ブッダは史実と名言の融合作

手塚治虫の『ブッダ』

— マサル (@masaru4080) May 27, 2025

最高やな☺️ pic.twitter.com/IWf1PifBfY

手塚治虫の『ブッダ』は、史実をベースにしつつも、創作キャラクターやドラマ展開を大胆に取り入れた異色作です。

ただの伝記ではなく、名言や哲学を通じて現代人にも響くメッセージが込められています。

チャプラやタッタといったオリジナルキャラの視点から描かれることで、命の平等や人間の本質がより深く伝わってきますね。

手塚治虫が伝えたかったことは何?

まず一言でいえば、手塚治虫が「ブッダ」で伝えたかったのは、「すべての命は平等で、どんな環境に生まれても人は変われる」ということです。

しかも、ただの偉人伝じゃないのがこの漫画のすごいところ。少年誌で連載されていたこともあって、ちゃんとエンタメ要素も入ってるんですよね。

そもそも手塚作品って、「火の鳥」や「アドルフに告ぐ」なんかを見ても分かるように、人間とは何か、命とは何かをめちゃくちゃ深く掘り下げるのが得意な作家なんです。

そして「ブッダ」でもその姿勢はブレていません。特に、スードラ(奴隷階級)のチャプラや、動物の心を操れるバリア出身のタッタなど、仏典にはいないキャラをあえて登場させたのもポイント。

つまり、釈迦(シッダルタ)だけじゃなく、周囲の「差別される側」の視点もちゃんと描くことで、よりリアルな人間ドラマに仕上げたんです。

また、手塚治虫は「宗教漫画」としてではなく、「哲学漫画」としてこの作品を描いています。お釈迦様をありがた~い存在として描くんじゃなくて、1人の迷って苦しむ若者として描いているんですね。

その過程で、生きる意味とか、死の恐怖とか、現代人でも共感できるテーマがたくさん浮かび上がってくるんです。

だからこそ、読んでて「仏教すげえ」って思うよりも、「あれ、これ自分にも当てはまるかも」って感じられるのが魅力なのかもしれませんね。

手塚治虫・原作の漫画「ブッダ」で主人公のシッダルタはどんな身分 の元に生まれた?

漫画『ブッダ』の主人公・シッダルタは、シャカ族というインド北部の小国カピラヴァストゥの王子として生まれました。つまり、身分でいえばもう「超セレブ」、いわゆる王族のど真ん中です。

ただし、手塚治虫の描き方は一味違います。生まれながらの王子という華やかさよりも、どこか病弱で静かで、ちょっと孤独な少年としてスタートするんです。

これがまたリアルというか、「人間くささ」を感じさせるんですよね。王族として贅沢な暮らしをしている反面、シッダルタは小さいころから「人は死んだらどうなるの?」とか「苦しみってなんであるの?」とか、やたら深いことを考えているんです。

しかも、他人の痛みを感じすぎて、心を病みそうになるくらい繊細。この辺の描写は、まさに手塚治虫が込めた現代的な感性とも言えるかもしれません。

そして大事なのは、王子としての地位や名誉をすべて捨てて出家するという選択です。つまり、超エリートだった彼が「出家して修行するわ!」って家を出るわけですよ。

これは当時の常識でいえば、かなりぶっ飛んだ行動。今でいえば、めちゃくちゃ有名な御曹司が突然「山で修行してくる!」って言い出すようなもんです。

このように見ると、王族としての生まれはただの背景にすぎなくて、大事なのは「どこに生まれたか」よりも「何を選ぶか」なんだと、手塚治虫は言いたかったんじゃないかな~と思えます。

ブッダと釈迦の違い

「ブッダ」と「釈迦」って、言葉としてはよく似てますが、実はちゃんと違いがあるんですよ。なんとなく同じ人物を指してるのは正しいんだけど、意味合いはちょっと違うんです。

まず、「釈迦(しゃか)」というのは、正式には「釈迦牟尼(しゃかむに)」のこと。これは「シャカ族の聖人」って意味です。

つまり、インドのシャカ族に生まれた王子・シッダルタ(後のお釈迦様)の出身地や血筋を表す呼び方ですね。一方で「ブッダ(Buddha)」というのは、「目覚めた人」つまり「悟った人」という意味の称号です。

もっとざっくり言うと、「釈迦」は“名前みたいなもの”で、「ブッダ」は“称号”みたいなもの。このため、ブッダという言葉は実は他の悟った人にも使われることがあります。

ただ、歴史的に有名なのがシッダルタ=釈迦なので、結果的に「ブッダ=お釈迦様」って認識されてるわけですね。

このあたり、手塚治虫の『ブッダ』でもうまく表現されていて、王子としての「釈迦」が迷いや苦しみを経て、「ブッダ」になるまでの物語が丁寧に描かれています。

つまり、もともとブッダだったわけじゃなくて、色々な経験や試練を乗り越えて“ブッダになっていく”というプロセスが重要なんです。

なんとなく似てるようで、実は意味がしっかり分かれてるんですね。こう考えると、言葉の違いにもちゃんと意味があるんだな~と思えますね。

ブッダの正妻は誰?

ブッダ、つまりシッダルタの正妻は「ヤショダラ」という女性です。名前だけ聞くとあまりピンとこないかもしれませんが、実はこの人、とても重要な存在なんですよ。

なんと彼女は、シッダルタが出家してブッダになる前に、ちゃんと結婚して子どもまでいた「正真正銘の奥さん」だったんです。

シッダルタが16歳のとき、ヤショダラと結婚してラーフラという息子を授かります。いわば、将来の王として理想的な家庭を築いていたわけです。

しかし、その幸福な生活をすべて捨てて、彼は悩みと苦しみの答えを探しに旅立ちます。そう、「人生の真理を知るために王宮を出る」っていうアレですね。

ここで忘れちゃいけないのが、ヤショダラの存在です。普通だったら「置いてかれた妻」の立場で描かれがちですが、実は彼女もまたすごい人。

後に自らも出家して尼僧となり、ブッダの教えを学び、精神的にも成長していくんです。これはもう、まさに「支える妻」というより「同じゴールを目指す同志」といった感じですね。

手塚治虫の『ブッダ』では、ヤショダラの出番はそれほど多くはないんですが、シッダルタが王宮を出ていくときの葛藤や、残された家族のことを思うシーンなどに彼女の存在がにじみ出ていて、静かながらも大きな影響を与えているのが分かります。

なんだか、影のヒロインって感じがしますね。

悟りを開いた年齢は?

悟りを開いたとされる年齢、それはずばり「35歳」です。これは仏教の伝承でもしっかり語られている数字で、手塚治虫の『ブッダ』でもこの年齢が基準になっています。

35歳って聞くと、現代では「まだまだこれから」って感じの年齢ですよね。

でもシッダルタは29歳で出家し、6年もの苦行を経てこの年齢で悟りを開いているわけですから、まさに人生をかけたチャレンジの末にたどりついた「答え」だったということです。

ちなみにこの悟りの瞬間、ブッダはピッパラ(菩提樹)の下で瞑想していたと伝えられています。

そして朝日が昇る瞬間に「この世界の真理」に気づいたとされていて、それがあの有名な「悟り」なんですね。

この35歳という年齢には、精神的な成熟と体力的な限界、その両方が入り混じる絶妙なタイミングが感じられます。

手塚治虫もこのあたりをうまく描いていて、ただの「悟りました~」という話じゃなく、そこに至るまでの痛みや迷いをしっかり描いています。

なんというか、人生って「何歳で何を悟るか」じゃなくて、「どうやってその悟りにたどりつくか」が大事なのかもしれませんね。

ブッダは何を悟った?

ブッダが悟ったことを一言でまとめると、「この世のすべては無常で、苦しみの原因は“執着”である」という真理です。

ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、これを分かりやすく言い換えると、「なんでも思い通りにしようとするとしんどいよ~」ってことなんです。

この世界では、楽しいことも嬉しいこともあるけれど、同時に悲しいことや腹立つこともあるじゃないですか?

ブッダは、そういった感情の波に飲み込まれて苦しむ原因を探り、最終的に「全部変わっていくんだから、執着しないことが心をラクにするんだな」って気づいたわけです。

そしてそれをもとに「四諦(したい)」という教えを説きました。

「人生は苦である」

「苦しみには原因がある」

「その原因は取り除ける」

「そのための方法がある」

という4つのステップですね。

これをベースにした考え方が、今でも仏教の教えの根本になっているんです。

手塚治虫の『ブッダ』でも、この悟りの部分は非常に丁寧に描かれています。特に印象的なのが、動物や自然とのつながり、そして命の平等を深く実感するシーン。まさに、「人間だけが偉いわけじゃないよ」というメッセージがひしひしと伝わってきます。

このように考えると、ブッダの悟りって、昔の話じゃなくて、現代の私たちにも関係のある“生きるヒント”なんだなと思いますね。

ブッダの名言

手塚治虫の『ブッダ』には、心にズシンとくる名言がたくさん登場します。その中でも特に有名なのが、「恐怖の中で安らぎを見出せ」というセリフ。この言葉、めちゃくちゃシンプルなんですが、すごく深い意味があるんです。

例えば、ブッダが自分を殺そうとする人物の存在を知っていながらも、平然と説法に出かける場面があります。そこで弟子に「怖くないんですか?」と聞かれたときに出た言葉がこれなんですね。

「怖いものは怖い。でも、その恐怖と向き合ったときにしか、本当の心の平穏は得られない」っていうメッセージが込められているんです。

また、もうひとつ印象的なのが、「生命に優劣はなく、すべてはつながっている」という考え方。人間だけが偉いわけじゃない。動物も植物も、すべてが命を持っている存在であり、どれが上とか下とかいうものではないと説いています。

こういう名言を読んでいると、まるで「漫画のセリフ」というより、「人生の指南書」を読んでいるような気分になりますよね。

手塚治虫の言葉は、時にやさしく、時に厳しく、だけどいつも本質を突いています。これが多くの読者に刺さる理由だと思いますし、何気なく読んだ一コマに人生の答えがある、なんてこともあるかもしれませんね。

| 名言(セリフ) | 登場場面・解説 | 伝えたいメッセージ |

|---|---|---|

| 恐怖の中で安らぎを見出せ | ブッダが命を狙われていると知りつつも説法に向かう場面 | 恐怖から逃げるのではなく、その中にこそ心の静けさを見つけることができる |

| 命に優劣はない。動物も人間も、みな同じ生命のかけらだ | スジャータの魂を呼び戻すために、生命の本質を見つめた場面 | 命に上下や価値の差はない。すべての生き物は平等 |

| すべては変わり続ける。永遠に同じものなどない | 諸行無常について語られるシーン | 人も物も常に変化していく。執着を手放すことで自由になれる |

| 苦しみの中にこそ、悟りへの道がある | 苦行を乗り越えて瞑想に至る過程での内省的セリフ | 苦しみを避けるのではなく、そこから学ぶことが悟りにつながる |

| 本当に偉いのは、命を奪う力ではなく、命を守る力だ | 弱い者を虐げる人間たちへの反論として | 力をふるうことではなく、やさしさと慈悲こそが真の強さ |

手塚治虫ブッダに見る悟りと史実のズレ

ちっちゃい財布がほしいなーと思っていたところたまたま通りかかった既刊限定ショップでそのものズバリ「小さいふ」という商品を見つけしかも手塚治虫ブッダの悟りシーン柄だったりしたものだから衝動買いしてしまった。 pic.twitter.com/77rNpGWG7R

— ユーコ (@yukowalski) February 13, 2019

史実では「苦行と悟り」がセットで語られることが多いブッダの生涯ですが、手塚治虫はそこに一石を投じています。

苦行の否定や人間としての迷いを重視し、悟りまでの道のりをドラマとして描いているのが特徴です。

実際の仏典とは異なる表現も多く、それが読者に深い共感を呼んでいるのかもしれませんね。

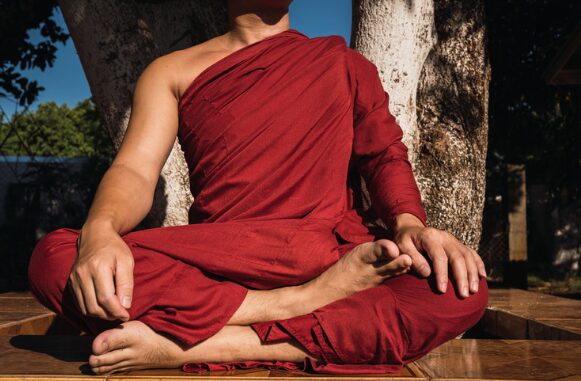

(ブッダ)釈迦が苦行をやめた理由

多くの人が「ブッダって苦行で悟ったんでしょ?」と思いがちなんですが、実は違うんです。

釈迦、つまりシッダルタは一時期、とんでもなく厳しい苦行をしていたんですが、最終的には「これじゃダメだ」と見切りをつけて、やめてしまったんです。

具体的には、食事をほとんどとらず、骨と皮だけになるまでやせ細り、川の水を飲むことすら避けるという超ストイックな生活を続けていました。

でも、どれだけ肉体を痛めつけても心のモヤモヤは晴れなかった。いくら耐えても、真理にはたどり着けなかったんです。

そこで、ある日シッダルタは「もうこんなやり方じゃ悟れない」と気づきます。そして苦行をやめて、村の娘・スジャータから乳粥をもらって体力を回復。そのあとに瞑想を始めて、ついに悟りを開くわけです。

この話のポイントは、「苦しみ=成長」じゃないってことですね。むしろ、無理してボロボロになるだけじゃ意味がない。ちゃんと心も体も整えたうえで向き合うからこそ、答えが見えてくる。現代の私たちにも通じる教訓だと思います。

自分を追い込むだけが正解じゃないって、なんだかホッとしますね。

「天上天下唯我独尊」どういう意味?本来の意味

「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」って、たまに中二っぽく使われるフレーズですが、もともとは仏教の世界でとても大切な言葉なんです。

誤解も多いので、ちゃんと本来の意味を押さえておきましょう。

この言葉は、ブッダが生まれた直後に発したとされるセリフで、「この世において、私(=人間)の命はかけがえのない尊いものである」という意味です。

つまり、「俺が一番だぜ!」というドヤ顔的なセリフじゃなく、「命あるものはみんな唯一無二で大切なんだよ」という慈しみのメッセージなんですね。

ポイントは「唯我=唯一無二の存在」と「独尊=かけがえのない尊厳」ということ。他の命より自分が偉いってことではなく、誰にとっても“自分の命はかけがえのないものだ”と認めようという自己肯定の教えに近いんです。

手塚治虫の『ブッダ』でも、命の平等や尊厳というテーマが何度も出てきます。「すべての命には意味がある」と描くその姿勢は、この言葉の真意をマンガとして伝えてくれているように感じますね。

ちょっとイメージが変わった人もいるかもしれませんが、本来はすごく前向きでやさしい言葉なんですよ。

裏切者ダイバダッタとは?

手塚治虫さんのダイバダッタ pic.twitter.com/MnFBg9iuDp

— 悪太郎 (@yTbflMOiCFLf28T) May 24, 2024

ダイバダッタという名前、仏教を少しかじったことがある人ならどこかで聞いたことがあるかもしれませんね。

この名前には「神に与えられた者」というような意味があるんですが、ブッダの物語に登場するダイバダッタは、ちょっと…というか、かなりややこしい人物です。

物語の中では、ダイバダッタはブッダの従兄弟として登場しますが、のちにその教えに反発して敵対するようになります。

手塚治虫の『ブッダ』では、彼の少年時代から「ちょっとサイコ」な気配が描かれていて、仲間の命を犠牲にしてでも生き残ろうとする場面があったりします。

そして成長すると、「力こそ正義」という思想に染まり、ついにはブッダを殺そうとさえします。

仏典でもブッダに対して競争心を燃やし、自分の宗派を立てようとしたなど、いろいろとトラブルを起こした人物とされています。

ただ、ダイバダッタの存在って、実はブッダの教えを際立たせる“反面教師”でもあるんですよね。慈悲や非暴力を掲げるブッダに対して、暴力や自己中心的な考えに走るダイバダッタ。

だからこそ、その対比で「何が正しい道か」がよりはっきり見えるようになっている気がします。

どこの世界にも、ある意味ライバルって必要なのかもしれませんね。

釈迦を殺そうとした人物がダイバダッタ

今夜は、手塚作品の「ブッダ」から!

— レオちゃん (@leo_chan0214) February 18, 2022

あまりに悲しい最後を迎えるダイバダッタ。。。そのダイバダッタのかわいい幼少期より#手塚治虫#ブッダ#ダイバダッタ#水彩画#アナログ#イラスト王国 pic.twitter.com/Jn2dWpVKbG

意外かもしれませんが、あのブッダ=釈迦にも命を狙われたことがあるんです。そして、その人物こそ先ほど登場したダイバダッタなんですね。もうこれは完全に「嫉妬と対抗心のかたまり」といってもいいくらいの執念深さです。

手塚治虫の『ブッダ』では、ダイバダッタが自分の思想に合わない者を排除しようとする様子が非常にリアルに描かれています。

特に印象的なのが、ブッダを殺そうとしたときの冷酷な表情や行動。ブッダが説法に向かうのを知りながら、その道に刺客を放ったり、大岩を転がして事故に見せかけようとしたりと、まさにドラマ顔負けの展開です。

それでもブッダは怒りもせず、むしろ静かに、すべてを受け止めるように歩み続けます。その姿勢がまたかっこいい。恐怖や怒りに支配されず、ただ「慈悲」の心で相手に接するって、なかなかできることじゃありませんよね。

このエピソードは、「敵を敵として扱わない」というブッダの教えの真骨頂とも言える場面です。たとえ命を狙われても、恨みではなく理解と赦しで返す。これは現代の私たちにも、大切な生き方のヒントを与えてくれる気がしますね。

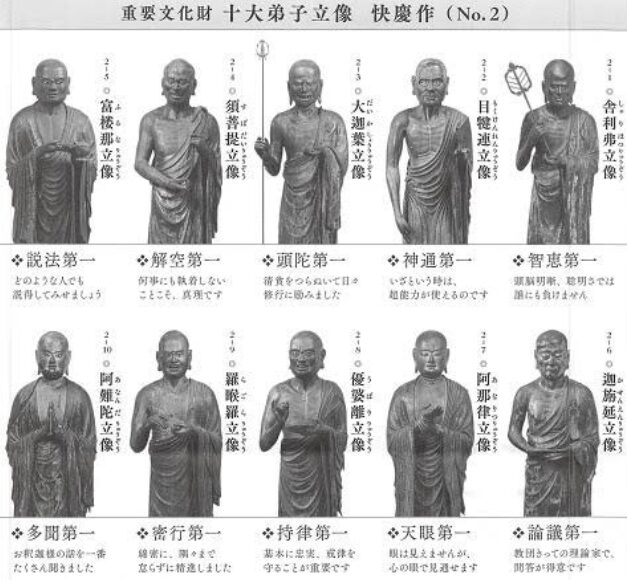

ブッダの一番弟子は誰?

ブッダの一番弟子といえば、「舎利弗(しゃりほつ)」という人物です。この名前、聞きなじみがないかもしれませんが、仏教の世界では超有名人なんですよ。言ってしまえば、ブッダの右腕的存在です。

舎利弗はもともとバラモン階級出身のインテリで、頭のキレが抜群。しかも宗教や哲学に対してめちゃくちゃ貪欲だった人なんです。

そんな彼がブッダの教えに出会ったとき、「これこそ本物だ!」と雷に打たれたかのような衝撃を受けて弟子入りしました。

手塚治虫の『ブッダ』には舎利弗の出番は多くありませんが、(漫画ではサーリープッタ)史実では「智慧第一(ちえだいいち)」と称されるほど、論理的に仏法を語る力があったとされています。

つまり、お釈迦様の教えを一番スマートに説明できる“プレゼン担当”みたいな存在だったわけですね。

ちなみに、親友の目連(もくれん)と一緒に弟子になったのも有名な話。

この“最強コンビ”がブッダの布教活動をめちゃくちゃ支えていたんです。

(ちなみに二人とも超能力(神通力)を備えています)

だからこそ「一番弟子」と言われると、真っ先に名前が挙がるのが舎利弗というわけですね。

釈迦の最後の弟子は誰?

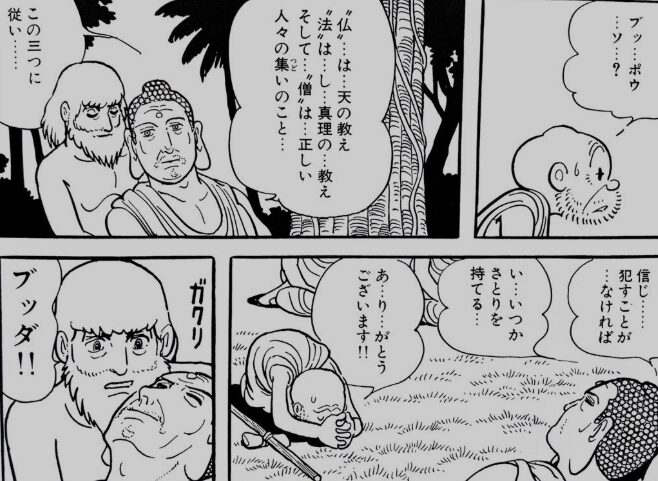

釈迦が亡くなる直前に弟子として迎え入れた“最後の弟子”は、「スバッダ(須跋陀羅)」という人物です。名前を聞いてもピンとこないかもしれませんが、実はこの人、すごく象徴的な存在なんですよね。

このスバッダは、お釈迦様がいよいよ亡くなるというタイミングで、「どうしても教えを聞かせてほしい!」と会いにやってきます。

弟子たちは「もう今それどころじゃないんだから」と断ろうとするんですが、釈迦はなんと、「いいよ、話そう」と快く受け入れます。

そして、短いながらも深い説法をスバッダに語り、その話に感銘を受けた彼はその場で弟子入り。こうして釈迦の最後の弟子になったわけです。

このエピソードが何を教えてくれるかというと、「いつからでも、誰にでも仏の教えは開かれている」ということですね。

たとえ釈迦が亡くなる寸前でも、求めてくる人にはちゃんと向き合う。この寛容さが、仏教の本質を表しているように感じます。

最後の最後で弟子入りって、ちょっとギリギリ感ありますけど、それでも受け入れてくれるって、なんだか救われる気がしますね。

アッサジの最期は?

アッサジという名前、聞いたことありますか?あまり目立つ存在じゃないですが、実はこの人、仏教界では“縁の下の力持ち”タイプの超重要キャラなんです。

アッサジは、釈迦が最初に弟子にした5人の中の1人。すごく物静かで控えめな性格だったらしく、あまり前に出てくるタイプではなかったようです。

でも、その穏やかで誠実な人柄が多くの人を惹きつけたようで、あの「舎利弗(しゃりほつ)」を仏教に導いたのもアッサジだったと言われています。

じゃあ、そのアッサジの最期ってどうだったの?と気になるところなんですが、実は史実ではっきりとした記録は残っていないんです。

文献によっては体が弱かったという話もあり、旅の途中で倒れたとか、静かに亡くなったとか、いくつかの説があるんですが、どれも確定ではないんですね。

漫画「ブッダ」では予知能力があり、自分の死期を悟り、狼の群れに自らの肉を差し出して死を迎えます。※かなり序盤の方で

「自己犠牲」を行い、ブッダの心を大きく変える人物です。

ただ、史実の彼の生き方は、最期もきっと静かで落ち着いたものだったんじゃないかと想像できます。声を張り上げたり、大きなことを成し遂げたりはしなかったかもしれません。

でも、しっかりと人の心を動かす教えを伝え続けた。そんなアッサジのような人、現代でも見習いたい存在ですね。

ちょっと地味だけど、本当に大事なことをしてた人…って、かっこいいと思いますね。

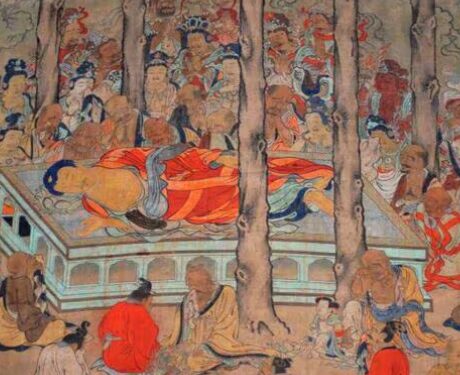

お釈迦様の死因は何?

お釈迦様の死因、それって「老衰」でも「戦死」でもないんです。なんと、伝えられているのは「食中毒」なんですよ。えっ!?って思うかもしれませんが、これが古い仏教文献にははっきりと書かれてるんです。

具体的には「腐った豚肉(または豚が好む根っこのような食材)を食べて体調を崩した」とされています。

その食事は、ある信者が精一杯のおもてなしとして用意したものだったとも言われていて、お釈迦様はその心を汲んで、あえて断らずに食べた…なんて話もあります。

そのあと激しい腹痛に襲われ、弟子たちに最後の言葉を残しながら静かに息を引き取ったと言われています。この“最後の言葉”がまた深くて、「すべてのものは移り変わっていく。だからこそ、怠らずに修行を続けなさい」というものでした。

手塚治虫の『ブッダ』でもこの終わり方は印象的に描かれていて、「人間らしい最期」をあえてリアルに表現しているように感じました。

神様みたいに見られがちなお釈迦様だけど、実際は弱さや痛みもある“ひとりの人間”として最後を迎えたってところに、なんとも言えない重みがあります。

だからこそ、その教えには説得力があるのかもしれませんね。

手塚治虫のブッダの史実と名言・悟りの世界!漫画に込めた哲学を解説:まとめ

以下、今回のまとめです!

- 手塚治虫の『ブッダ』は史実と創作を融合させた哲学漫画である

- すべての命の平等と人間の成長可能性を主題として描いている

- 仏典に登場しないチャプラやタッタなどのオリジナルキャラが登場する

- 宗教ではなく哲学の視点からブッダの人生を描いている

- 主人公シッダルタはインドのシャカ族の王子として生まれた

- ブッダと釈迦は「称号」と「出自の名称」で意味が異なる

- ブッダの正妻はヤショダラであり、出家前に息子ラーフラをもうけている

- シッダルタは35歳で悟りを開き、執着の放棄を真理として説いた

- 名言「恐怖の中で安らぎを見出せ」などが哲学的メッセージとして光る

- 悟りまでの苦行否定や人物関係など、史実とは異なる描写もある

手塚治虫の『ブッダ』は、史実に忠実でありながらも、創作や哲学を巧みに織り交ぜた深みのある作品です。

シャカ族の王子シッダルタが「ブッダ=悟った人」になるまでの道のりを、名言や架空の登場人物を交えながら描写。

苦行をやめた理由や「天上天下唯我独尊」の本来の意味、そしてダイバダッタとの対立や最期の弟子スバッダとの出会いなど、多くのテーマが盛り込まれています。

命の平等、無常、執着の放棄といった教えは現代人にも通じるものがあり、人生を見つめ直すきっかけになるかもしれませんね。